复活灭绝物种2:揭秘史上最伟大的复活术科学之旅

随着基因工程技术的快速发展,灭绝物种复活(de-extinction)正从理论探讨迈向实践探索。这一前沿领域同时伴随着科学争议和伦理挑战。以下从科学价值和潜在风险两个维度,系统分析物种复活的利弊权衡。

支持复种的科学依据

生态功能恢复:关键物种如真猛犸象和原牛的生态作用具有不可替代性。通过物种复活可能重建已退化的生态网络,增强生态系统韧性。例如,猛犸象的觅食行为有助于维持北极苔原的植被平衡。

伦理责任承担:根据世界自然保护联盟(IUCN)数据,人类活动直接导致83%的哺乳动物灭绝。从环境伦理学角度,物种复活被视为生态补偿的潜在途径。

技术溢出效应:复种研究衍生的基因编辑和干细胞技术已应用于濒危物种保护。如北方白犀牛的辅助生殖技术就源自相关研究。

认知边界拓展:即使复种失败,研究过程也能深化对物种进化和基因功能的理解。古基因组学的突破很大程度上得益于这类探索。

独特研究机会:复活物种为演化生物学和生态学提供活体研究样本,有助于揭示史前生态系统的运作机制。

反对复种的关键考量

资源分配争议:复种项目的资金投入可能挤占濒危物种保护资源。根据保护生物学研究,栖息地保护的成本效益通常高于物种复活。

生态风险评估:复活物种的生态适应性和物种互作存在高度不确定性。生态模型显示,外来物种引入可能引发级联效应(cascade effects)。

动物福利问题:克隆技术的低成功率(通常<5%)意味着大量胚胎异常和个体缺陷。这引发对实验动物的伦理争议。

生物安全威胁:永久冻土中保存的远古病毒可能随复活物种重新传播。2014年西伯利亚就曾发现存活3万年的巨型病毒(Pithovirus sibericum)。

伦理边界讨论:人工干预进化挑战了自然选择的基本法则。部分生物伦理学家认为这超出了人类权限。

重点复种候选物种分析

基于基因完整性和技术可行性,以下物种被列为优先复种对象:

真猛犸象(Mammuthus primigenius)

最后个体灭绝于约4000年前。西伯利亚冻土保存的组织样本为基因组测序提供材料。目前采用基因编辑技术,将54个猛犸象特征基因导入亚洲象(Elephas maximus)成纤维细胞。哈佛大学团队已成功培育出含有猛犸象基因的人造胚胎。

旅鸽(Ectopistes migratorius)

1914年灭绝。利用博物馆标本的DNA片段和斑尾鸽(Patagioenas fasciata)基因组框架,Revive & Restore组织已完成基因组组装。2017年成功培育出携带旅鸽基因的嵌合体胚胎。

袋狼(Thylacinus cynocephalus)

1936年灭绝。通过乙醇固定标本的牙齿DNA,结合袋獾(Sarcophilus harrisii)宿主细胞,墨尔本大学团队于2022年获得早期囊胚。基因表达调控仍是主要技术障碍。

胃育蛙(Rheobatrachus silus)

1983年灭绝。2013年新南威尔士大学通过体细胞核移植(SCNT)获得可发育胚胎。特殊之处在于需重建其独特的胃部孵化机制。

新英格兰黑琴鸡(Tympanuchus cupido cupido)

1932年灭绝。基于博物馆羽毛样本的线粒体DNA,史密森尼学会正尝试通过基因组编辑改造草原松鸡(Tympanuchus cupido pinnatus)。表观遗传调控是主要挑战。

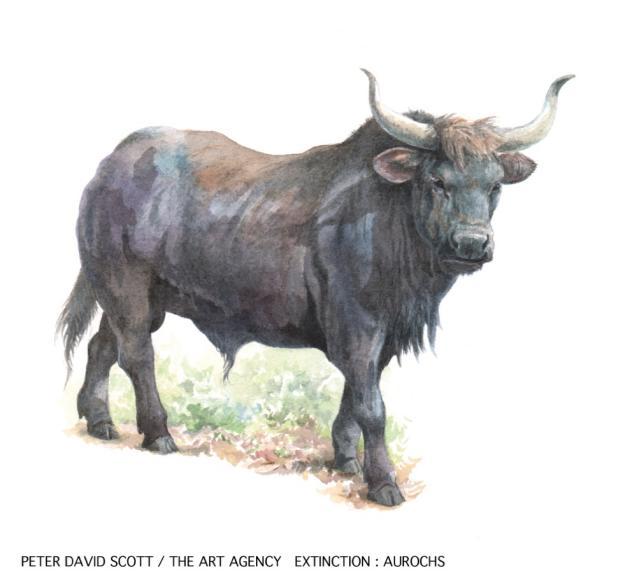

原牛(Bos primigenius)

1627年灭绝。欧洲返祖育种(back-breeding)项目已培育出表型相似度85%的海克牛(Heck cattle)。最新基因分析显示仍需优化选育策略。

灭绝物种复活是生命科学面临的复杂命题,需要审慎权衡其科学价值和潜在风险。随着技术成熟度提高和伦理框架完善,选择性复种可能成为生物多样性保护的补充手段。但必须建立在严格评估和全球共识基础上。

下一篇,我们将继续揭秘史上最伟大的复活术。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事

图文简介