见识活化石

在进化生物学的奠基之作《物种起源》( On the Origin of Species )中,查尔斯·达尔文首次提出“活化石”这一概念,用以描述那些形态特征与其远古祖先极为相似、仿佛穿越漫长地质年代而留存至今的现存物种。它们历经数百万年,在小行星撞击、冰河期等多次全球性剧变中幸存下来。

“活化石”是指在演化过程中,这些生物与其远古祖先在外表上十分相似,而非演化的完全停止,也不意味着其遗传物质未发生改变。

接下来,让我们通过几个典型的“活化石”实例,来具体了解这种独特的演化现象:

鳄鱼

鳄鱼是活化石的第一代表,完美诠释了“能用就别修”的生存智慧。大约 2.5 亿年前,在恐龙时代开始的时候,他们的祖先就已经登场了。到了大约 6500 万年前的白垩纪晚期,当恐龙逐渐灭绝时,在那些史前的沼泽、河流里,游荡的捕食者看起来跟今天的鳄鱼没有什么不同了。

鳄鱼具有强壮的长吻、覆盖鳞甲的身体和较短的四肢。这些特征被认为是为了适应新的生存环境而演化的结果。由于当时恐龙占据了陆地生态位的主导地位,鳄鱼的祖先可能为了避开竞争,转而向水生环境发展。为了适应水中生活,它们演化出相应的特征:眼睛、耳朵和鼻孔都位于头部顶端,使得身体浸没水中时仍能保持这些感官露出水面;强壮且呈鳍状的尾巴则为水中游动提供了动力和灵活性。

鳄目动物在演化历程中保持着相对稳定的基本形态特征,但这并不意味着它们缺乏多样性。事实上,在长达2亿多年的演化历史中,鳄类分化出了丰富的生态类型。最令人惊讶的是,古生物学家发现某些史前鳄类甚至演化出了食草习性——这与现代鳄鱼清一色的肉食性特征形成鲜明对比。这些发现证明,鳄目动物在保持基本身体结构稳定的同时,也展现出了惊人的适应辐射能力

鳄鱼的祖先最早出现于约2.5亿年前,但现代形态的鳄鱼直到约6500万年前才出现。

鹦鹉螺

除了鹦鹉螺,见证了恐龙兴衰的动物寥寥无几。鹦鹉螺这一古老的头足类动物在约5亿年前就已经出现了,并曾是海洋中的大型动物。它们能延续至今,得益于其坚固的外壳保护。

在现存的头足类中,只有鹦鹉螺保留了完全闭合的外壳结构。其外壳内部被钙质隔板分隔成多个腔室,并依靠一片坚韧的肉质盖板封闭壳口,有效保护内部柔软的身体。

尽管没有用于划水的鳍或附肢,鹦鹉螺并不是被动地随海流漂浮,它们通过喷射推进的方式运动:通过体管(一条连接软组织与壳内腔室的管道),鹦鹉螺能将海水吸入再向后喷出,从而推动身体前进或后退,排出壳内部分海水可减轻重量而上浮;吸入更多海水则会增重而下沉。

这种独特的生存策略使鹦鹉螺成功延续了数亿年。然而,其美丽且独特的外壳也使它们因人类的捕捞而面临生存威胁。

鹦鹉螺用90根无吸盘的触腕来捕捉鱼和蟹等猎物

喙头蜥

喙头蜥(Sphenodon punctatus)如今仅存于新西兰,但其祖先曾广泛分布于全球。这些爬行动物过去曾被归入蜥蜴类,但基于详尽的分类学研究以及对可追溯至2亿多年前的化石记录的分析,现已确认它们属于喙头目(Rhynchocephalia)。喙头蜥是该目唯一现存的物种。

喙头目历史上曾拥有至少24个不同的属,但在与其他更具竞争优势的爬行动物(如鳄类和蜥蜴类)的漫长竞争中逐渐衰退,大约在1亿年前,该目绝大多数属种都已灭绝,最终只剩下喙头蜥所属的这一支系延续至今。

喙头蜥是喙头目爬虫类仅存的成员

鲎

鲎,虽常被称为“马蹄蟹”,但它并非真正的螃蟹。它属于肢口纲,与蜘蛛和蝎子的亲缘关系更近。其类似螃蟹的外壳是造成混淆的主要原因。

鲎在约3亿年前就已出现在海洋中,其基本形态在漫长的演化历程中变化甚微。虽然并非与其远古祖先完全相同,但极其缓慢的演化速率使其成为典型的活化石。鲎拥有坚硬的马蹄形头胸甲,这种防御结构使其从古至今都能有效抵御掠食者。

鲎并非擅长游泳的动物,常见于浅海爬行或离水活动。其细长的尖刺状尾节(尾剑) 在游泳时可充当舵来调整方向;若意外翻转(腹面朝上),尾剑则能作为杠杆帮助其翻身。

每年夏季,在美国东海岸的许多海滩上,都能观察到成群的美洲鲎离水上岸进行繁殖的景象。

腔棘鱼

在非洲葛摩群岛及印度尼西亚周边的深海水域,潜藏着一种令人惊叹的活化石——腔棘鱼。这种鱼类体长可达两米。曾一度被认为在约6600万年前的白垩纪末期就已灭绝,直到1938年被重新发现。自3.6亿多年前的泥盆纪出现以来,其基本形态特征变化甚微。

目前已知的腔棘鱼有两种:分布于非洲东南部沿海深海的西印度洋矛尾鱼(Latimeria chalumnae)和栖息在印尼苏拉威西岛附近深海的印尼矛尾鱼(Latimeria menadoensis)。腔棘鱼最显著的特征在于其肉质偶鳍(胸鳍和腹鳍)。与现今绝大多数鱼类(属于辐鳍鱼亚纲,其鳍由细长的鳍条支撑)不同,腔棘鱼的鳍基部有发达的肉质柄,内部具有复杂的骨骼结构,与四足动物(包括人类)的四肢骨骼有同源演化关系。这种结构显示,包括腔棘鱼在内的肉鳍鱼亚纲鱼类,是四足动物(陆生脊椎动物)的近亲。科学家认为,四足动物登陆的关键演化步骤(如四肢的雏形)很可能就源于其肉鳍鱼祖先中类似结构的改造。由于其隐秘的深海栖息习性,腔棘鱼至今仍极难被发现和观测。

生活在印尼和非洲水域深处的腔棘鱼很难被发现。

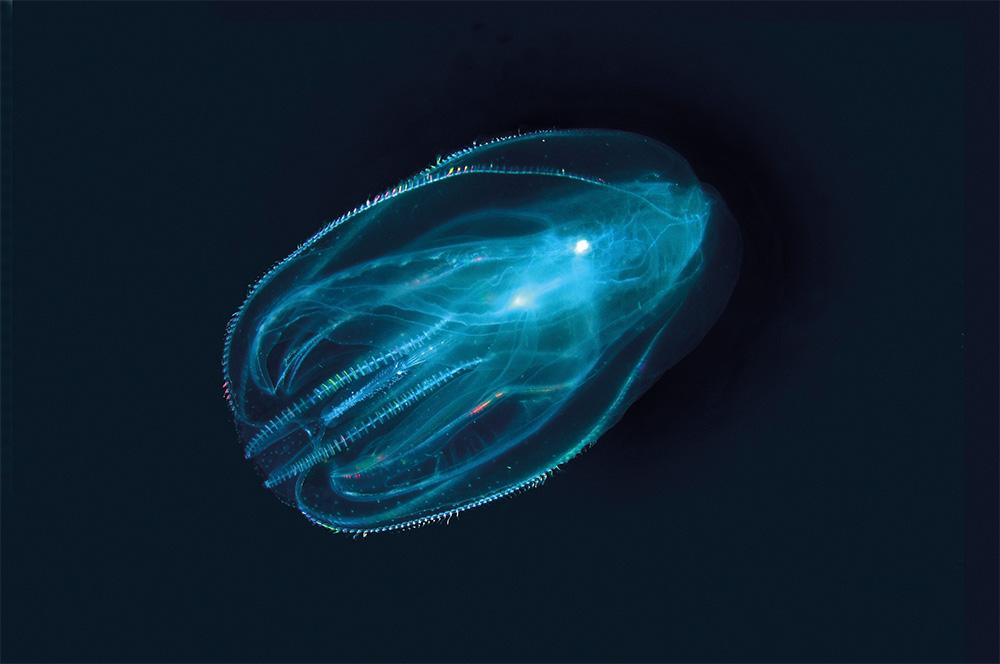

栉水母

海洋中生活着约200种栉水母。在海绵被宣告为人类在演化上的手足前,栉水母曾一度被认为可能是所有动物的最原始姊妹群。栉水母的存在历史超过5亿年,它们是最早演化出依靠肌肉收缩进行运动能力的动物之一。栉水母因体表有成排的由融合的纤毛构成的带状结构——栉板而得名。通过有节奏地摆动栉板上的纤毛,栉水母能产生水流推动自身前进,同时也能将微小的浮游生物送入口中。

科学界持续研究这些演化历程相对迟滞、形态高度保守的“活化石”物种。它们的“现代分身”如同打开远古之窗的钥匙,不仅让研究人员得以窥见其史前祖先的样貌与可能的生存状态,也为理解其形态特征为何能在漫长地质年代中保持高度稳定提供了重要线索。

生物多样性是地球生命系统的基础,是人类生存与发展的根基。然而,许多“活化石”物种因其形态特征长期稳定、遗传多样性水平普遍较低,在面对快速全球变化时,适应能力往往较弱。加之不少“活化石”存在繁殖率低、幼体存活率低等问题,它们面临着极高的灭绝风险。因此,加强对“活化石”物种及其栖息地的科学研究和保护行动,具有极其重要的紧迫性和必要性。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事

图文简介