惊人的动物生存科学2

在自然界无尽的奥秘中,众多生物身怀令人称奇的生存绝技。比如那些能在水面上悠然行走的水黾,以及看似笨重却能翱翔天际的熊蜂。这些现象背后,蕴含着流体力学的深刻智慧,它们不仅解释了这些生物如何克服看似不可能的挑战,也丰富了我们对自然界法则的理解。

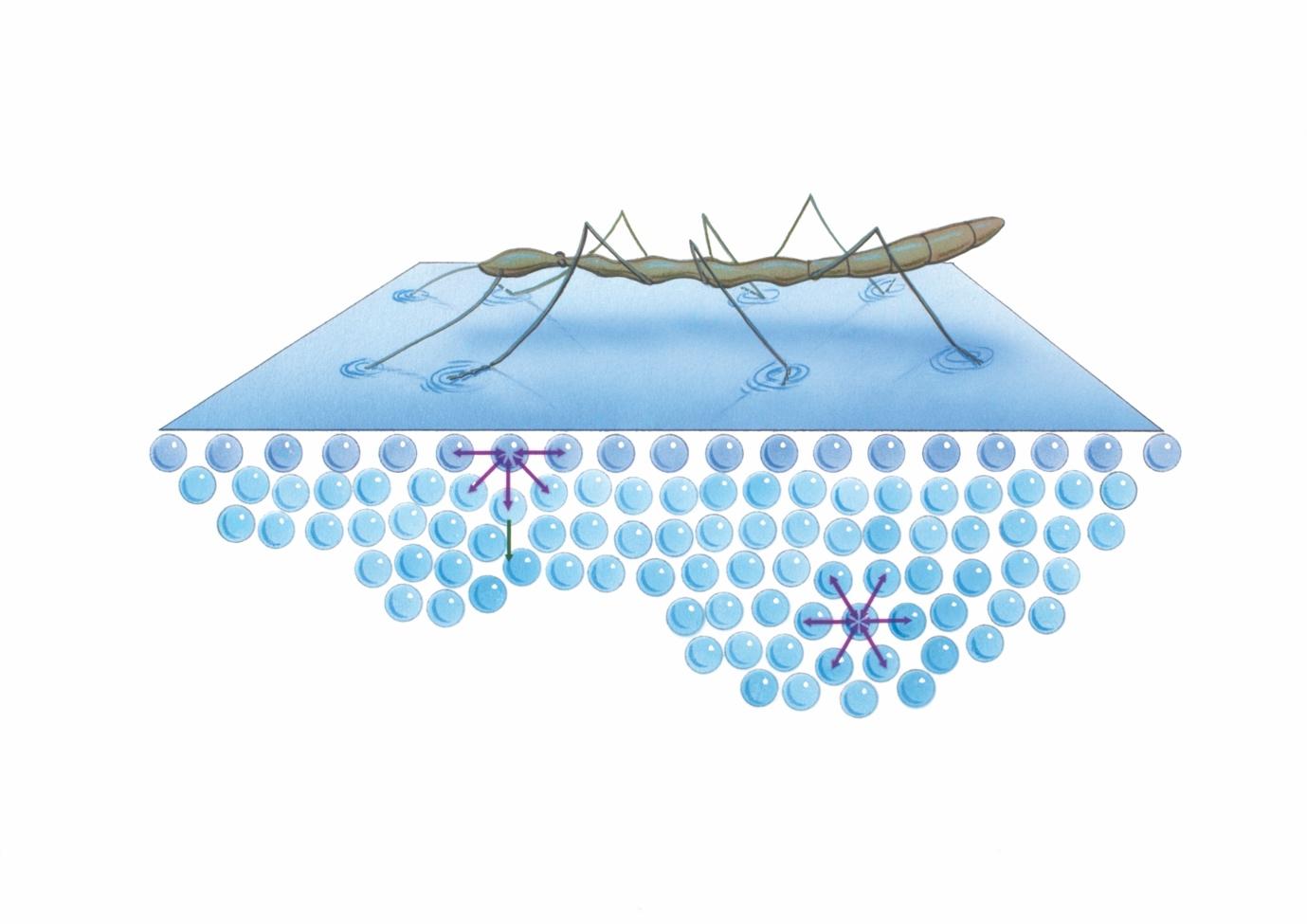

水黾的轻盈舞步:水面上的奇迹

在浩瀚的昆虫世界里,仅有约0.1%的昆虫种类掌握了在水面上自由行走的绝技,而水黾便是这其中的佼佼者。水黾家族包含超过1700种不同类型的成员,他们以其细长的身躯和如同火柴棍般伸展的六条长腿,成为水面上的优雅舞者。当你俯身观察平静的湖面时,或许就能捕捉到这样一幅画面:一只水黾轻巧地在水面上跳跃,似乎完全不受重力影响。

这一切,都要归功于水的表面张力。想象一下,水面就像是一张被拉紧的弹簧垫,对任何触碰它的物体都会产生一种方向相反的弹力。水黾正是利用了这一特性,将腿的末端巧妙地平放在水面上,从而最大化地利用了表面张力。只要水黾的体重小于这种弹力,它就能在水面上自如行走,而不会沉入水下。这种平衡的实现,也源于水分子间的相互作用——水面下的分子受到来自各方的均衡拉力,而靠近表面的水分子则因表面张力的作用,为水黾提供了稳定的支撑。

在水面行走的水黾

水黾之所以能够成为水面上的“耶稣虫”,并非依靠神迹,而是得益于它们对物理定律的精妙运用。古希腊科学家阿基米德提出的浮力原理,解释了浸在液体中的物体上浮的原因,但对于像水黾这样仅浮于液体表面的生物,则需要引入表面张力的概念。水黾腿部末端约一厘米长的部分,恰好能够平铺在水面上,使得表面张力的合力远远超过其自身的体重,实现了在水面上行走的奇迹。

水黾虽能自如地在水面行走,但它的体重也不能太重。以中国最大的水黾——海南巨黾蝽为例,这种体型庞大的水黾,其质量接近三克。这样的体型意味着它必须与水面有足够大的接触面积,才能维持其在水面上的稳定。因此,它的腿长达到惊人的20厘米。这再次表明,自然界中的每一个生物,都精准地适应了物理定律。

熊蜂的飞翔之谜:空气动力学的奇迹

从水面上的轻盈舞者转到空中的飞行大师,熊蜂的出现似乎颠覆了我们对飞行的传统认知。这些翅膀短小却体重较大的昆虫,是如何克服重力,翱翔于蓝天之上的呢?答案同样隐藏在流体力学的奥秘之中。

传统的空气动力学理论认为,熊蜂体型较大且翅膀较短,本应无法产生足够的升力让自己飞起来。然而,事实却并非如此。熊蜂通过一种精巧的空气动力学机制,实现了飞行的可能。它们的翅膀虽短,却能以高达每秒150次的频率快速振动,形成复杂的空气流动模式,特别是产生了螺旋状的前缘涡流,从而克服重力,翱翔在空中。

熊蜂抖动翅膀产生的前缘涡流是它飞行的关键。当它们的翅膀快速拍动时,气流被导向翅膀尖端,而不是直接流向昆虫的尾部。这种气流方向的改变,使得翅膀上方的涡流——即产生升力的低压气旋区——能够维持更长的时间,空气的快速流动产生了气压差,从而产生了足够的升力来克服重力。一项研究显示,蜂类从这种螺旋状的前缘涡流中可以获得多达70%的升力,这正是它们能够飞行的秘密所在。

翅膀抖动产生的前缘涡流

除了精巧的飞行机制,熊蜂还拥有一项令人称奇的导航技能。它们能够感知天空偏振光模式判断方位,这种能力使得熊蜂能够在复杂的自然环境中准确地找到之前发现食物的位置。这种对光的敏感性和利用,进一步展现了生物对物理环境的精准适应。

借助天空中的偏振光模式,蜜蜂得以找出先前寻获食物的方位

流体物理学的广泛应用:自然界的启示

水黾的行走与熊蜂的飞行,仅是流体力学在自然界中的其中两个生动例证。事实上,无论是河马在水中与陆地上的双重生活,还是猫用舌尖卷起液体柱喝牛奶的优雅动作,以及纳米布沙漠甲虫通过背部凝结水滴来获取水分的智慧,都是流体力学在生物界中的精彩展现。

河马过着两种生活:夜晚来到陆地上吃草,白天则泡在河里。

猫以舌尖拉起一条液体柱,因而能优雅地喝牛奶。

纳米布沙漠甲虫通过让水滴在背甲上凝结,然后使其流经背部流下的方式摄取水分

就连看似简单的排泄过程,也蕴含着流体力学的原理。尽管不同哺乳动物的膀胱大小差异显著,但它们排泄的时间却都在21秒左右。这一现象的背后,同样是对流体力学精确控制的结果。

小海马是硬骨鱼的一种,体长仅约 2.5 厘米,游动速度缓慢。这种缓慢的游动方式是为了捕食对外界敏感的桡足类生物,它通过极缓慢的速度前进,以免扰动水流,避免惊扰猎物,从而大大提高了捕食的成功率。

为了减少水流扰动,小海马的头部会与垂直的身体保持25度的夹角。

自然界的这些现象,不仅让我们对生命的多样性有了更深的理解,也为科学研究提供了无尽的灵感。通过对这些生物行为的研究,我们可以更深入地探索流体物理学的奥秘,甚至可能开发出新的技术,应用于工程、医学等多个领域。流体力学作为连接生物与物理世界的桥梁,以独特的方式揭示了自然界的无限可能。

下一篇,让我们继续探索动物们的生存科学秘籍。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事

图文简介