井和地下含水层:从地下到杯中的奇妙旅程

水,是生命之源,滋养着地球上的一切生灵。当我们拧开水龙头,清洌的水便潺潺流出,可你是否想过,那深藏于地下的井水,究竟从何而来,又经历了怎样的旅程才抵达我们的杯中呢?

地球表面有70%以上的面积被水覆盖,然而淡水大多深埋于地底,也就是我们所说的地下水。地球丰富的水资源孕育了无数生命,可这些看似触手可及的水,往往要历经数公里的“跋涉”,才能从源头进入我们的杯中。

在约8000年前的新石器时代,人类就开启了掘井取水的历史,那时多是徒手开挖。时至今日,在许多发展中国家的农村地区,仍有数百万人沿用这种传统方式掘井。不过,如今的手掘井大多配备了汲水装置抽水,或者采用更精密的工法开挖至更深处,以提高汲水效率。以井汲取的地下水,占全球饮水的25%至40%,它储存于含水层(aquifer)表面之下。有些含水层邻近地表,能定期得到渗入地下的雨水(或融雪)的补充;有些位置较深,需由较高处的含水层补充,所需时间较长。但数千年来,许多地下水不断得到补充,形成了可再生水源,建于这些含水层的水井则以不同方式汲取地下水。

图1 水井

对身处偏远村庄、无现代供水系统可用的居民而言,水井尤为重要。

那么,地下水从何而来,我们又该如何汲取呢?这就涉及到几种不同类型的含水层和井。

受压含水层位于地底深处,上下都被不透水的地层包裹,地下水因此处于加压状态。通过凿井,就能汲取此处的地下水。当开挖至处在正压力下的受压含水层时,无需水泵,地下水便会因流体静力平衡的自然现象往上升,这就是自流井,不过其地下水未必能抵达地表。而一旦凿至承受足够压力的含水层,地下水甚至能自动涌至地面,形成自喷井。

地下水位井则是建于地下水位处,地下水位是饱和带的上表面,其孔洞和隙缝中充满了水。不受压含水层接近地表,地下水位就是其上端界线,这里的地下水透过上方岩石、土壤间的空隙,直接和大气接触。

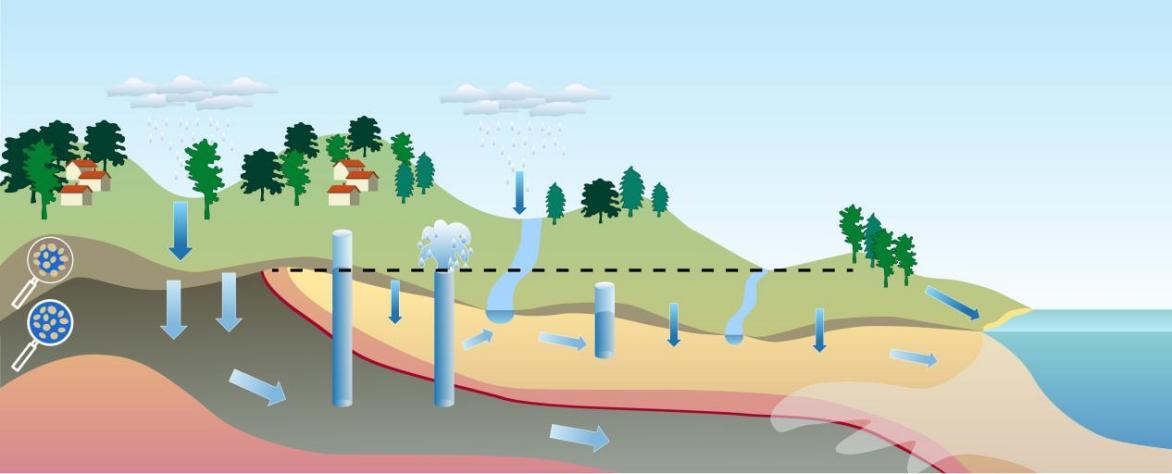

地下水的补给主要依靠降雨和渗入地层的溪水,这就是补注作用。不过,水井的位置选择也很关键,不能太接近海边或其他咸水水源,否则咸水会渗入附近的地下水,导致其无法饮用,这就是咸水入侵现象。

图2 地下水的补充

了解了地下水和水井的类型,我们再来看看建造水井的三种主要方式。

挖掘式水井工程位于地下水位下方,工人用铲子持续下挖,直到水填充土坑的速度超过他们从土里舀水的速度,就会在井内添加坚硬材料以作支撑。撞击式水井直径较小,由细长的钢管组成,每节钢管长数米,用螺栓组装后钻入地底约九米深。钻入式水井是凿入地中的洞,井的上半部周围会置入具有内壁的套管,防止崩塌,并阻止地表或地底的污染物进入水源。

图3 各个时期打井

图4 地球30% 的淡水位于陆地

从古老的手掘井到现代各种技术打造的井,从不同类型的含水层到多样的地下水汲取方式,井水的旅程充满了奥秘。它不仅见证了人类与水的不解之缘,更承载着生命延续的希望。当我们再次捧起那杯清澈的井水时,或许能更深刻地感受到这份来自地下的珍贵馈赠。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:陈会忠 中国地震局地震预测研究所研究员

图文简介