历史大人物-查尔斯·狄更斯

亲身经历成就畅销小说

时光荏苒,查尔斯·狄更斯虽已离世154年,但其笔下流淌的文学魅力却如陈年佳酿,愈发醇厚。1836年,他的首部作品《博兹札记》悄然问世,而今,距离其封笔之作《艾德温·德鲁德之谜》面世也已152年。在这漫长的岁月长河中,狄更斯的小说从未被尘封于历史的书页之下,反而如璀璨星辰,持续照亮着无数读者的心灵世界。

狄更斯的作品,何以穿越时空,依旧魅力不减?答案藏匿于他跌宕起伏的人生轨迹与深邃细腻的文学创作之中。自22岁起笔,狄更斯便以一支生花妙笔,勾勒出一幅幅动人心魄的画卷。这些故事,融合了爱情的甜蜜与苦涩、犯罪的阴暗与救赎、希望的曙光与绝望的深渊,让每一位翘首以盼的书迷,都能在其中找到心灵的慰藉与共鸣。

狄更斯所处的维多利亚时代,是英国工业革命的辉煌篇章,也是社会矛盾与阶级分化的缩影。他的创作,虽深受前人文学遗产的滋养,却更以独特的视角,深入挖掘工人阶级的生存状态,成为那个时代最早一批忠实记录社会底层声音的作家。他笔下的人物,既有光辉灿烂的人性光辉,也不乏阴暗复杂的性格缺陷,这种对人性多面性的深刻剖析,引领读者穿越文字的迷雾,直抵角色内心深处,探寻那些看似不可思议之举背后的逻辑与情感。

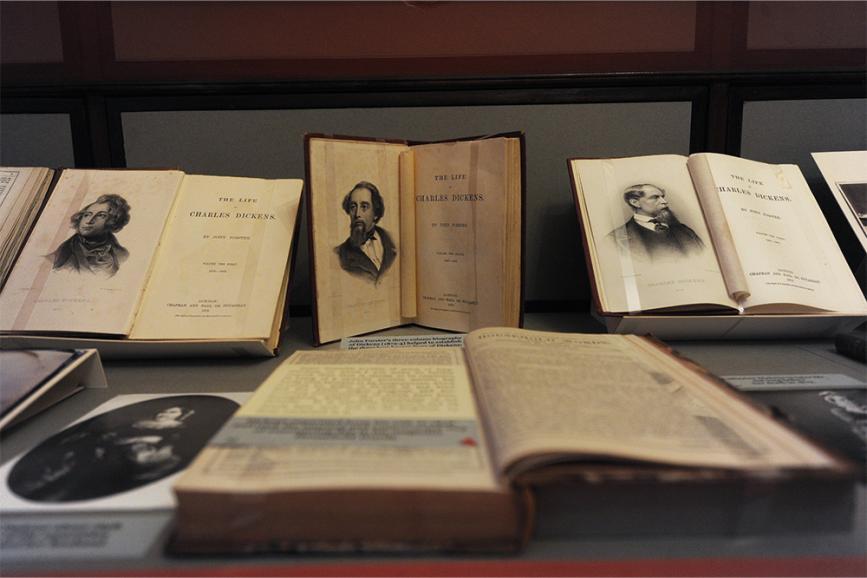

查尔斯·狄更斯首次出版的作品

狄更斯的世界,是一个由鲜活角色构筑的梦幻国度。从济贫院中挣扎求生的小奥利弗,到凭借才华与毅力逆袭的作家大卫·科波菲尔,每一个角色都承载着狄更斯的所见所闻与亲身经历。他以敏锐的洞察力捕捉人性的光辉与阴暗,以深情的笔触描绘社会的真实面貌,使得这些故事不仅具有极高的文学价值,更蕴含了深刻的社会意义与人文关怀。这种对角色深度的挖掘与理解,赋予了故事以不可磨灭的真实感与可信度,成为优质小说不可或缺的灵魂。

跨越一个半世纪的风雨,狄更斯作品中的主题依然与当今世界的问题紧密相连,展现出惊人的时代穿透力。从社会公正的呼唤到人性光辉的颂扬,他的作品与意象被巧妙地融入现代电影、电视剧乃至音乐剧中,焕发出新的生机与活力。尽管创作背景已渐行渐远,但狄更斯笔下流淌的爱、苦难与家庭情感,却如同跨越时空的桥梁,连接着每一个读者的心灵。正是这份跨越时代的共鸣,让狄更斯的作品在21世纪依然备受青睐,成为文学殿堂中不朽的经典。

生平纪实:一个作家的生命轨迹

1812年2月7日,查尔斯·狄更斯诞生于英格兰朴茨茅斯的一个普通家庭,父亲约翰·狄更斯与母亲伊丽莎白·狄更斯共同见证了这个文学巨匠的诞生。

1824年,年仅12岁的狄更斯因家庭经济困境,被迫踏入华伦鞋油厂,开始了童工生涯。每周仅6先令的微薄收入,却在他心中种下了对底层人民深切同情的种子。

1832年,狄更斯以记者身份初涉文坛,为报章杂志撰写故事与纪实文章,逐渐崭露头角。

1837年,首部小说《匹克威克外传》以连载形式问世,诙谐幽默的笔触迅速俘获了读者的心,狄更斯因此一跃成为文坛新星。同年,他与苏格兰著名记者乔治·贺加斯之女凯瑟琳·贺加斯喜结连理,开启了新的生活篇章。

1837年至1870年,狄更斯步入创作巅峰期,笔耕不辍,创作了多部脍炙人口的小说。其中,《双城记》《远大前程》《大卫·科波菲尔》等作品,不仅展现了他卓越的叙事才能,更深刻反映了当时社会的种种矛盾与问题。

1858年,狄更斯与凯瑟琳的婚姻走到了尽头,两人分居。尽管外界流言蜚语不断,但狄更斯始终保持沉默,专注于创作。

1865年6月9日,一场突如其来的铁路事故在肯特郡斯达普赫斯特发生,狄更斯幸运地成为幸存者之一。然而,这场事故却给他留下了难以磨灭的心理阴影,成为他余生难以释怀的伤痛。

1870年6月9日,狄更斯因脑出血在家中溘然长逝,享年58岁。他的离去,让无数读者悲痛欲绝,但他的作品却永远镌刻在了文学史册上,成为永恒的经典。

狄更斯的作品不仅是文学的瑰宝,更是时代的镜子。他以卓越的叙事技巧,将逃避主义与现实主义巧妙融合,通过生动的笔触与鲜活的角色,展现了维多利亚时代英国社会的种种不公与矛盾。他敢于直面社会的阴暗面,如《雾都孤儿》中济贫院的残酷现实、《小气财神》中无知与冷漠的批判、《远大前程》中偏见与虐待的揭露,这些作品都深刻反映了狄更斯对弱势群体的深切同情与对社会改革的迫切呼唤。

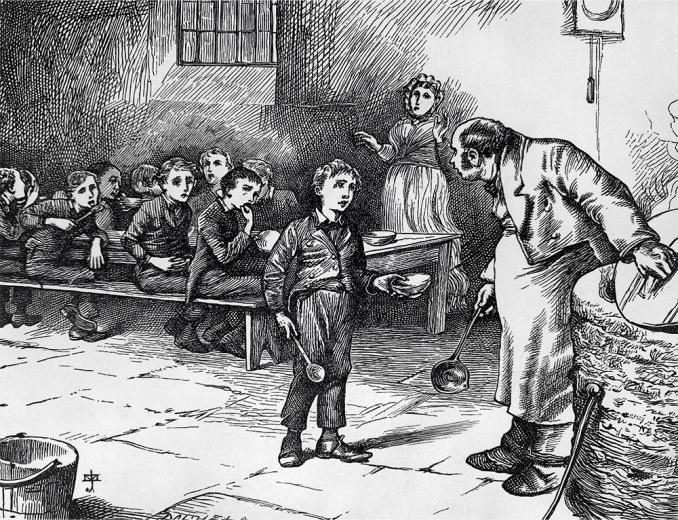

狄更斯以插图来呈现《雾都孤儿》中衰败的济贫院制度

在《雾都孤儿》中,狄更斯更是巧妙运用插图这一艺术形式,直观展现了济贫院制度的衰败与残酷,让读者在视觉与心灵的双重冲击下,深刻反思社会问题。尽管无法直接证明狄更斯的作品对当时社会产生了多大的量化影响,但无数人相信,正是这些充满力量的文字,激发了读者的社会责任感与自觉意识,为维多利亚时代英国的社会改革注入了强大的精神动力。

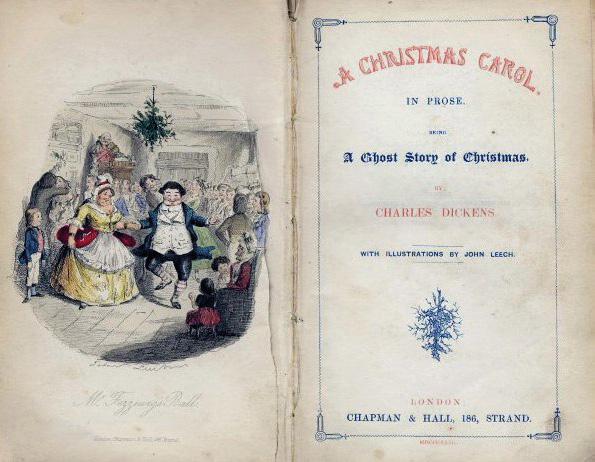

狄更斯的《圣诞颂歌》第一版。每年12月,大家都会重温这篇故事

在回顾狄更斯的一生和作品时,我们不禁为他的才华和成就所折服。他用自己的笔触描绘了一个又一个生动鲜明的角色和情节,让我们在阅读中感受到了人性的光辉和世界的多彩。同时,他也通过自己的作品传递了对社会现实的关注和批判精神以及对美好生活的向往和追求。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

图文简介