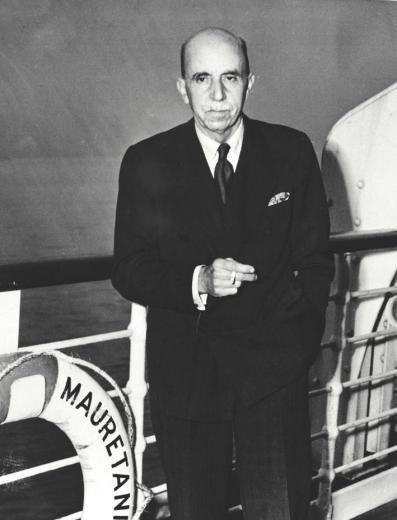

历史大人物-哈罗德·吉利斯爵士

整形外科的先驱与传奇

在第一次世界大战的硝烟中,无数士兵虽然从战场上捡回了一条命,却带着面目全非的创伤回到了家乡。这些伤痕,是炮弹碎片无情撕裂皮肤的印记,它们不仅摧毁了士兵们的容貌,更在心灵上留下了难以磨灭的阴影。然而,在那个时代,人们对于这些战士的心理创伤往往视而不见,只有少数有识之士注意到了他们的苦难,并决心采取行动。其中,最为杰出的便是年轻的外科医师——哈罗德·吉利斯爵士。

哈罗德·吉利斯爵士被视为整形外科之父

吉利斯爵士的传奇始于他随英国皇家陆军医疗队派驻法国的日子。面对那些因面部创伤而痛苦不堪的士兵,他没有选择沉默和逃避,而是毅然决然地站了出来。他深知,这些士兵需要的不仅仅是身体上的治疗,更是心灵上的慰藉和重建。于是,他凭借自己的医术和勇气,说服军方在奥尔德肖特的剑桥军医院开设了整形外科,专门治疗那些面部受损的归国伤兵。这一举措,不仅为士兵们带来了希望,也为整形外科的发展奠定了基础。

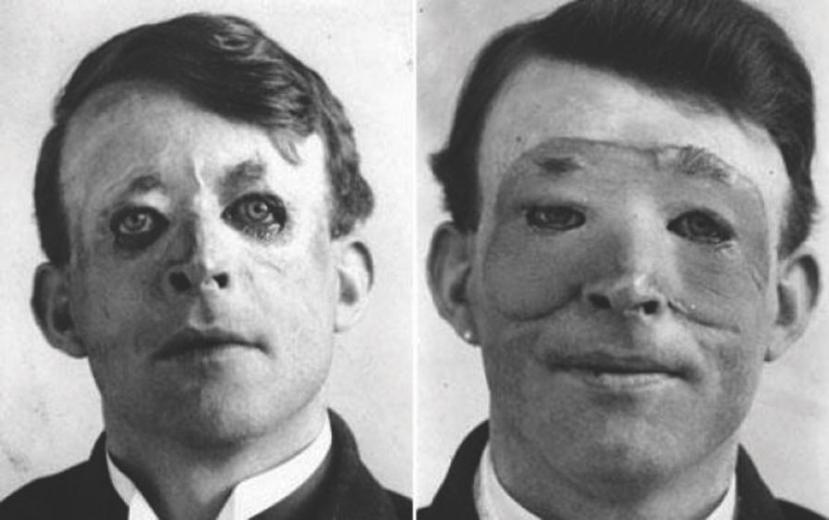

炮弹碎片导致不少的一战士兵颜面重创

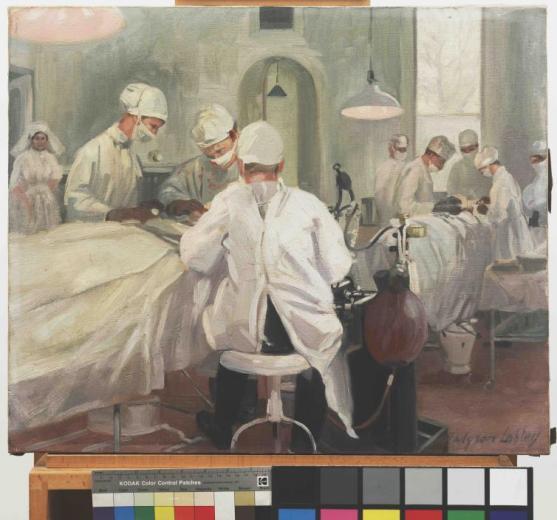

随着索姆河战役的爆发,整形外科的病患数量激增,原有的医疗设施已无法满足需求。吉利斯爵士再次挺身而出,亲自筹建了位于肯特郡西德卡普区的新医院——王后医院(后更名为玛丽王后医院)。这所医院成为整形外科的摇篮,从1917年至1925年间,共治疗了超过5000名面部受伤的士兵。在这里,吉利斯爵士不仅挽救了他们的容貌,更挽救了他们的尊严和自信。

一战时,英国西德卡普区的王后医院(现为玛丽王后医院)着重在康复和整形外科手术上。

吉利斯爵士的整形技术堪称开创性。他勇于尝试各种新的手术方法,如皮瓣移植、以肋骨重建面部等。其中,最为人称道的便是他为威廉·斯普雷克利中尉进行的手术。在这场手术中,吉利斯爵士巧妙地将斯普雷克利中尉的部分软肋骨植入额头,并让其留置六个月。待软肋骨建立自身的血液循环后,再将其往下悬,以重建新的鼻子。这场手术的成功,不仅标志着吉利斯爵士整形技术的精湛,更为后来的整形手术提供了宝贵的经验和启示。

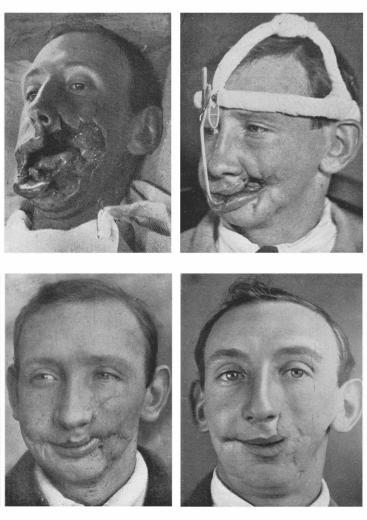

然而,整形手术并非一帆风顺。在治疗飞行员亨利·拉姆利的面部烧伤时,吉利斯爵士遇到了前所未有的挑战。他计划将拉姆利胸口的大面积皮肤移植到脸部,但切除皮肤后的部位却不幸感染,最终导致拉姆利因心脏衰竭而离世。这场悲剧让吉利斯爵士深刻意识到,植皮感染的问题必须得到解决。于是,他开始潜心研究新的技术——皮管移植术。

皮管移植术是吉利斯爵士对整形外科的又一重大贡献。这一创新技术最初由一位俄国外科医师提出,但真正将其付诸实践并完善的却是吉利斯爵士。他利用死皮将具有血液循环的活组织包起来,形成皮管结构,再将其置于目标位置。待移植处与皮管组织建立了血液循环且组织长成后,便可切除旧的连接处。这一技术的出现,极大地降低了植皮感染的风险,为整形手术的安全性和成功率提供了有力保障。

沃尔特·尤被认为是首位接受皮管移植术的人

吉利斯爵士的卓越贡献得到了社会的广泛认可。一战期间,他因杰出的医术和贡献被授予大英帝国勋章军官勋章(OBE)和大英帝国勋章司令勋章(CBE),并在1930年被封为爵士。二战爆发后,他更是不遗余力地在全国协助开设多个整形外科部门,并亲自培训外科医师新血。他的努力和付出,为整形外科的发展培养了大量人才,也奠定了他在整形领域的领袖地位。

除了在战争中的杰出表现外,吉利斯爵士在和平时期也取得了不俗的成就。在1940和20世纪50年代,他亲自执行了英国首例性别重置手术,这一壮举不仅展示了他在整形外科领域的深厚造诣,更体现了他对人性尊严和自由的尊重。同时,他还成立了英国整形外科医师协会,为整形外科医师提供了一个交流和学习的平台,推动了整形外科事业的蓬勃发展。

哈罗德·吉利斯爵士的一生充满了传奇和荣耀。他不仅是一位杰出的外科医师和整形专家,更是一位具有远见卓识的医学家和社会活动家。他的伟大不仅在于他在整形外科领域的开创性贡献,更在于他对于人性、尊严和自由的深刻理解与追求。他的一生,是对“医者仁心”最生动的诠释,也是对“整形之父”最崇高的赞誉。

吉利斯医师治疗脸部严重受创的士兵,以面部重建手术帮助他们恢复部分的容貌。

吉利斯爵士从1882年出生在新西兰的达尼丁,到剑桥大学医学系的深造;从一战期间的英勇奋斗,到二战时期的无私奉献;从《面部整形外科》的出版,到英国整形外科医师协会的成立;每一个节点都记录着他那不平凡的一生。直到1960年9月10日,这位伟大的医学家在医院安然离世,享年78岁,他的传奇故事才告一段落。但他的精神、他的贡献、他的传奇,将永远铭刻在历史的长河中,激励着后人不断前行。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

图文简介