令人惊叹的达·芬奇发明笔记2

文艺复兴时代的科学巨匠与笔记传奇

在古老的年代,墨水并非如今日般随处可见,而是常常作为家族秘传之宝物。那时的墨水,多以独特配方精心制作,并不作为商品流通。而伟大的艺术家达·芬奇,他所钟爱的黑墨水,便是由五倍子(橡树瘿瘤)、硫酸亚铁与阿拉伯胶经独特工艺熬制而成。其制作过程之繁琐,耗时之久,均体现了对品质的极致追求。

首先,达·芬奇会将五倍子细心地包裹在布中,用碾碎的方式将其化为粉末。接着,他将粉末浸泡在纯净的雨水中,再经过煮沸,提取出单宁酸溶液。随后,他将这溶液与硫酸亚铁、阿拉伯胶混合,搅拌均匀,直至所有成分完全溶解。如此,一款独特的铁胆墨水便大功告成。初始时,它呈现出灰紫色的光泽,然而经过数日的氧化后,便会逐渐蜕变为深邃的黑色,如同夜空中的璀璨星辰,神秘而迷人。

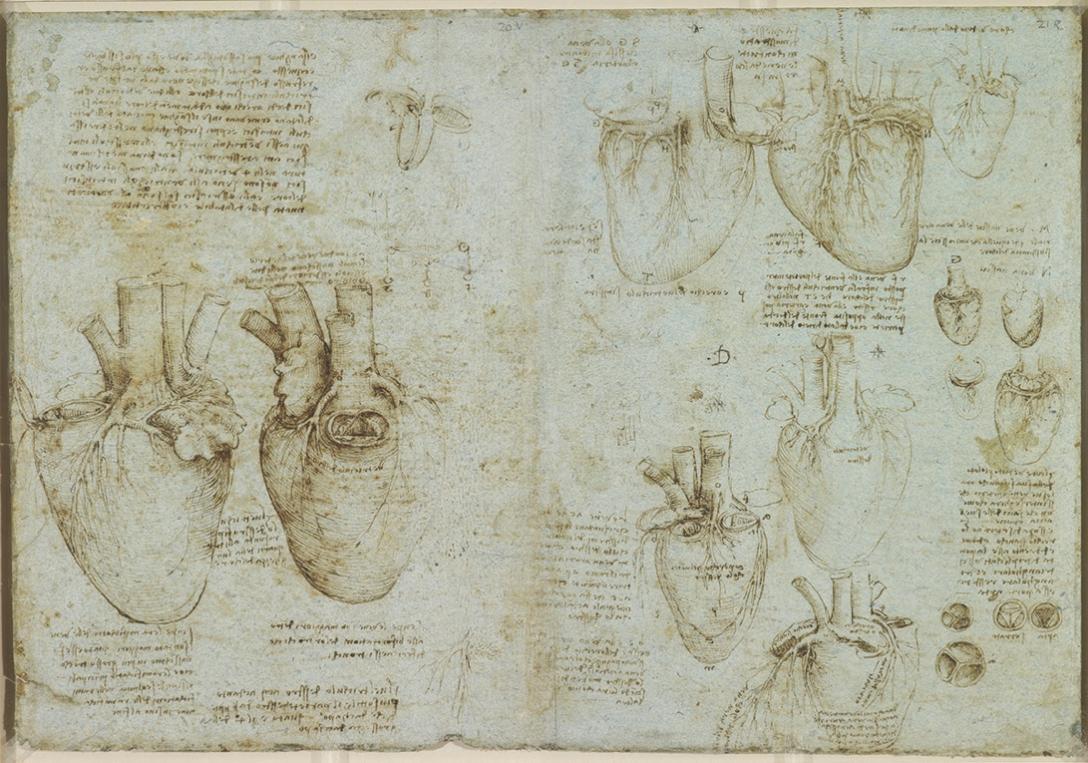

为了探索人类心脏的奥秘,达·芬奇曾以匠人之心,打造出一颗精致的玻璃心脏模型。他先是利用熔化的蜡液,巧妙地倒入心室之中,制作出内部的蜡质铸件。待蜡质凝固后,他再小心翼翼地切开心肌,将铸蜡取出,以此为模板,制造出精密的石膏模具。紧接着,他将一层薄如蝉翼的玻璃吹入石膏模具之中,经过一番精心雕琢,终于形成了一颗透明的复制心脏。这颗心脏模型不仅形态逼真,更在达·芬奇的手中焕发出了生命的光彩。

为了验证心脏模型的实用性,达·芬奇更是巧妙地将水和悬浮颗粒注入其中。他通过观察颗粒在心脏模型中的流动情况,来模拟和研究真实心脏如何泵送血液的奥秘。这一创举不仅展示了达·芬奇对科学探索的无限热情,更彰显了他对人体血液循环的深刻理解。

在那个时代,人们普遍认为牛的心脏与人的心脏在结构上有着诸多相似之处。因此,达·芬奇在进行心脏研究时,除了使用人类的心脏外,还大量采用了牛和其他动物的心脏作为实验对象。这些研究不仅为他积累了丰富的比较解剖学经验,还为他后续的艺术创作提供了宝贵的灵感来源。

然而,达·芬奇的作品并非都如心脏模型那般坚固耐用。长期以来,他的画作和其他艺术品一样,都饱受光线、空气和其他环境因素的侵蚀。但令人惊奇的是,在紫外荧光的照射下,那些已经褪色的作品竟然会重新显现出原本的色彩和细节。这一现象在达·芬奇为《贤士来朝》所做的一系列手势研究中得到了淋漓尽致的体现。原本在肉眼下看似空白的画纸,在紫外线的照射下,竟然浮现出了丰富的图案和细腻的笔触。这一切都要归功于达·芬奇所使用的特殊墨水。在紫外光的激发下,某些材料如纸会发出荧光,而富含铁离子的墨水虽然已经褪色,但仍然能够吸收特定波长的光线,从而使得隐藏的图像得以重现。

《贤士来朝》是达·芬奇的一部杰作,而为了完成这部作品,他在1481年左右便开始了深入的手势研究。这些研究不仅涉及手部的各种姿态和动作,还包括了面部表情和身体语言的细腻刻画。这些草图在一般情况下难以被察觉,然而在多光谱成像技术下,它们却如同被赋予了生命一般,栩栩如生地展现在世人面前。

除了对心脏和艺术的深入研究外,达·芬奇还对比较解剖学领域充满了浓厚的兴趣。在1511年左右,他绘制了人类子宫内的胎儿与牛的胎盘的对比图。他坚信哺乳类动物在构造上有着共通之处,这一观点在他的许多作品中都得到了体现。他对生命的敬畏和对自然的探索精神,使得他的作品不仅具有极高的艺术价值,更蕴含着深刻的科学内涵。

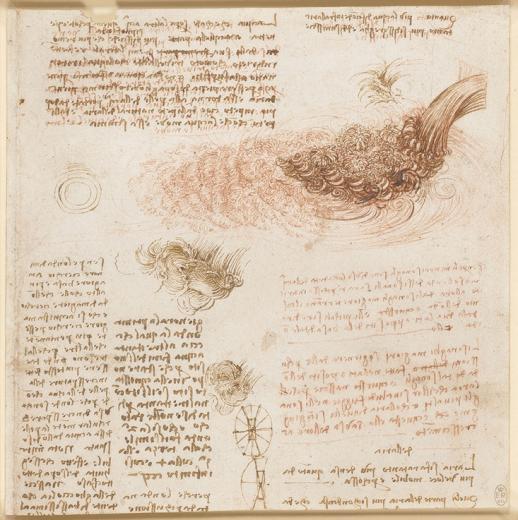

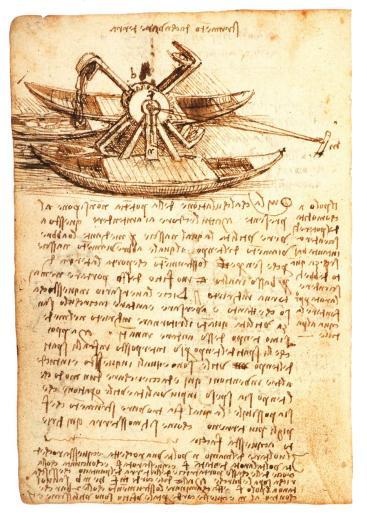

同时,达·芬奇对流体动力学也进行了深入的研究。在1510至1512年期间,他详细记录了水在各种条件下的运动状态,并尝试从中总结出与物理定律相关的规律。这些研究不仅展示了他对自然科学的深厚底蕴,也为后世的科学家们提供了宝贵的参考资料。

尽管达·芬奇的肖像画作品流传甚少,但我们仍然有幸能够欣赏到一些由他的学徒所绘制的作品。其中一幅由法兰切斯科·梅尔济在1515至1518年间绘制的达·芬奇肖像画,便为我们展现了这位伟大艺术家晚年的风采。画中的达·芬奇神态安详,目光深邃,仿佛正在沉思着宇宙的奥秘。

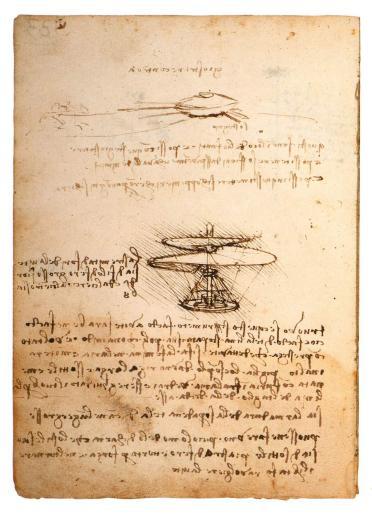

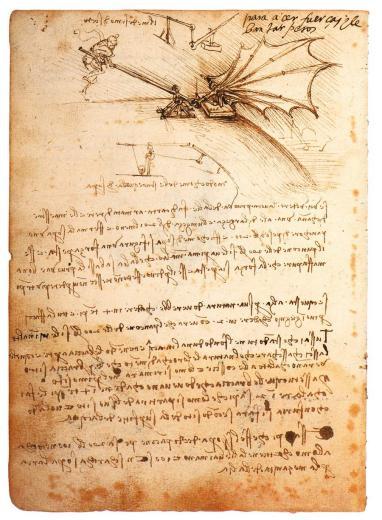

在达·芬奇的众多发明中,螺旋飞行器无疑是最具创意和想象力的一项。这款飞行器的设计灵感来源于现代的直升机,旨在实现人类像鸟儿一样自由飞翔的梦想。其机翼结构巧妙地将铁架、木制翼肋和亚麻覆盖布结合在一起,由中央的木桅杆负责支撑,并通过张力索进行强化。当驾驶者将操作舵柄转向飞行器的中心时,旋转中的螺旋桨便会像钻木头的螺丝一样钻进空中,从而带动整个飞行器升空。这种独特的设计不仅体现了达·芬奇对空气动力学的深刻理解,更展示了他对未来科技的无限憧憬。

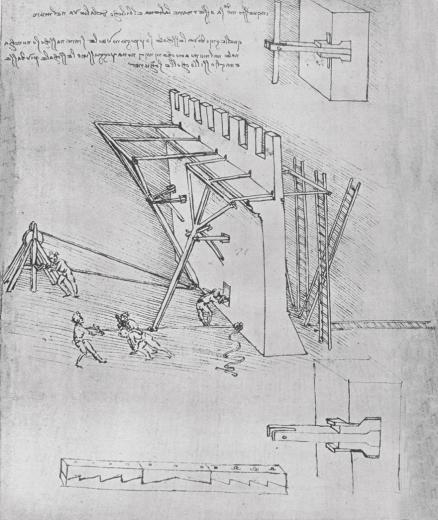

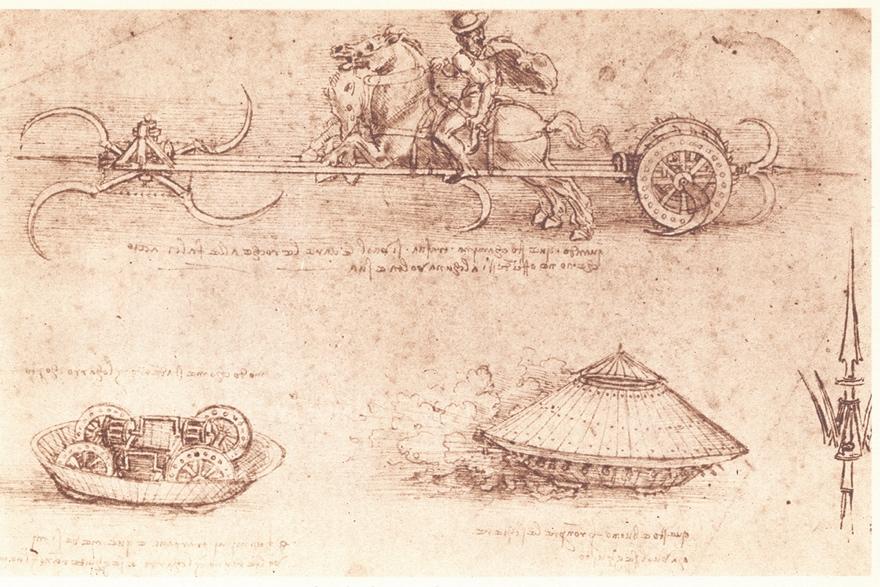

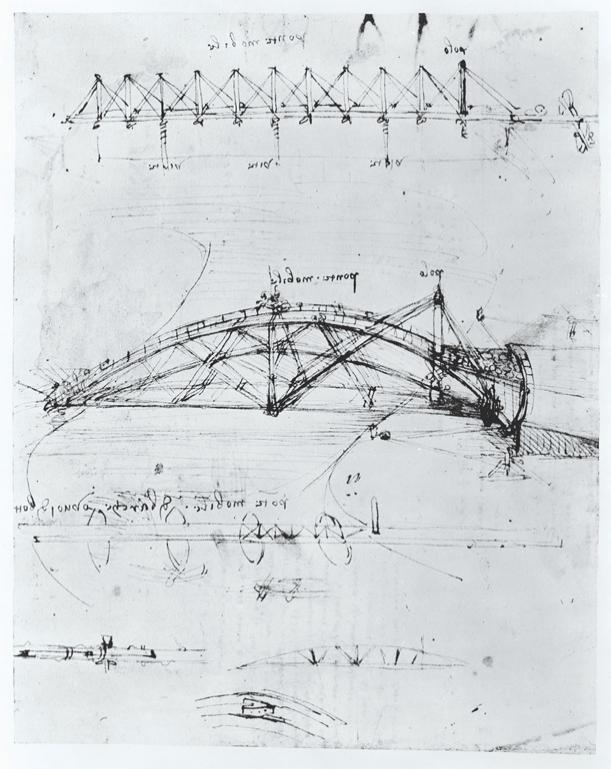

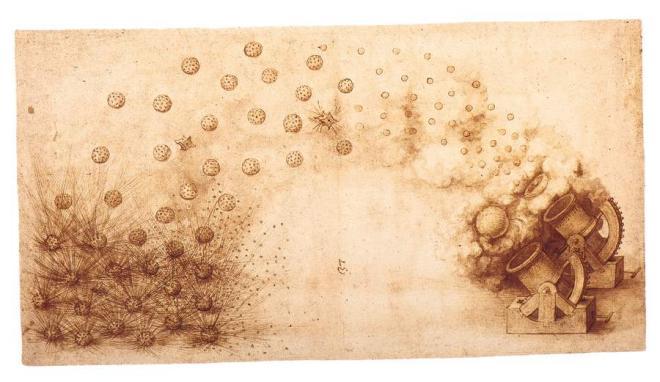

此外,达·芬奇在历年的发明创造中,还涉及了防御墙、装甲车、扑翼机、旋开桥、火炮以及挖泥船等多个领域。这些发明不仅体现了他的多才多艺和创新精神,更为后世的科技发展奠定了坚实的基础。例如,他在1482-1485年间设计的防御墙,通过一系列杠杆和横梁的巧妙组合,旨在推倒敌军的梯子,这一设计在当时的军事防御中具有极高的实用价值。而他晚年设计的挖泥船,则是一种能够有效清理供水系统中沉积物的人力机械,对于防止水流溢出和保持水质清洁具有重要意义。

防御墙,以一系列杠杆和横梁所设计的防御墙,旨在推倒敌军的梯子。

1485年,发明装甲车,受装甲外壳保护,周围设有一系列大炮,但以马匹从内部推动装置并不可行。

1487—1489年,发明扑翼机,为了验证自身的人类飞行理论,达·芬奇绘出了扑翼机装置和配重的草图,以研究机翼如何产生升力。

发明旋开桥,达·芬奇写下三项关于桥梁的研究,包含旋开桥和浮桥,但这些设计从未付诸实行。

1504年,发明火炮系统,仅为了给赞助人看而画,这些以火药发射的炮弹旨在释出杀伤力强大的楔形铁块。

1513—1514年,发明挖泥船,晚年时,达·芬奇设计了一种人力挖泥船,可从供水系统中清除淤泥,防止溢流。

达·芬奇不仅是一位杰出的艺术家,他的发明和创造力更在多个领域大放异彩。详细翻阅他的笔记,我们不难发现这位伟大人物在科学探索方面的非凡造诣。从精妙的机械设计到深邃的天文观测,再到对人体解剖学的独到见解,达·芬奇的每一项创新都彰显了他跨越艺术和科学界限的卓越才能。他的成就,早已超越了单一领域的界定,成为人类历史上不可磨灭的璀璨篇章。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

图文简介