探秘人工造云:科技与自然的奇妙交织

在人们的传统认知里,控制天气似乎是遥不可及的神话传说,充满了神秘色彩。然而,自20世纪40年代起,科学家们就通过一种名为云催化(cloud seeding)的技术,开启了干预天气的科学实践。

云催化,从字面意思就能理解,其核心在于向大气中释放云的“凝结核”。这些“凝结核”通常是氯化钠或者碘化银。那么,云催化究竟是如何发挥作用的呢?从本质上来说,云的形成是一个水汽凝结的过程。当水蒸气在大气中的凝结核(如气溶胶和冰晶)周围冷凝时,云便开始逐渐生成。随着云滴不断增长,较大的水滴相互合并,进而形成降水。科学家们借鉴这一自然机制,借助专用飞机或地面发射装置,将人工“凝结核”播撒到大气中。不过,云催化并非能够无中生有,它需要一定的气象条件,即该区域必须存在足够的水汽或者发展中的云,这样人工“凝结核”才有可能促进云层发展。

说到这里,不禁让人好奇,最初人们为什么要进行云催化呢?其实,这可不是为了制造降雨。对于世界上一些干旱地区而言,云催化可谓是重要的水资源补充手段。以阿拉伯联合酋长国为例,它是全球最活跃的云催化国家之一。这个国家属于热带沙漠气候,是全球最干旱的地区之一,年均降雨量仅有约120毫米。在这样的环境下,传统农业难以维系,而云催化能够增加降雨,对当地农业生产起到了重要作用。

然而,云催化的意义远不止于此,增加降雨仅仅是其应用领域之一。这种方法还能够用来应对多种天气问题。在2008年北京奥运会期间,云催化就被用于改善空气质量,既减少了阴霾,又避免了冰雹灾害。

接下来,让我们具体了解一下云催化中盐类是如何促进云发展的。人工凝结核的主要成分包括70%的氯化钾和13%的氯化钠。在云催化过程中,垂直气流会将凝结核带入目标云层中。当凝结核进入云层后,水汽会逐渐在其表面凝结。随着云滴不断增大,就会形成可降水的云。而且,使用焰剂向天空播撒凝结核的过程非常高效,整个过程大约20分钟就能见效。在实施云催化时,作业飞机的机翼上会安装一排排含盐焰剂,通过燃烧这些焰剂,将凝结核播撒到云层中,从而实现增雨的目的。

机翼上的焰剂正在释放凝结核

云催化并非阿拉伯联合酋长国的专利。世界气象组织的数据显示,至少有56个国家都在开展云催化相关项目。这些项目根据不同的目标,主要分为增雨、防雹以及综合计划。不同国家和地区根据自身的气象条件和实际需求,选择适合的云催化方案来应对天气问题。

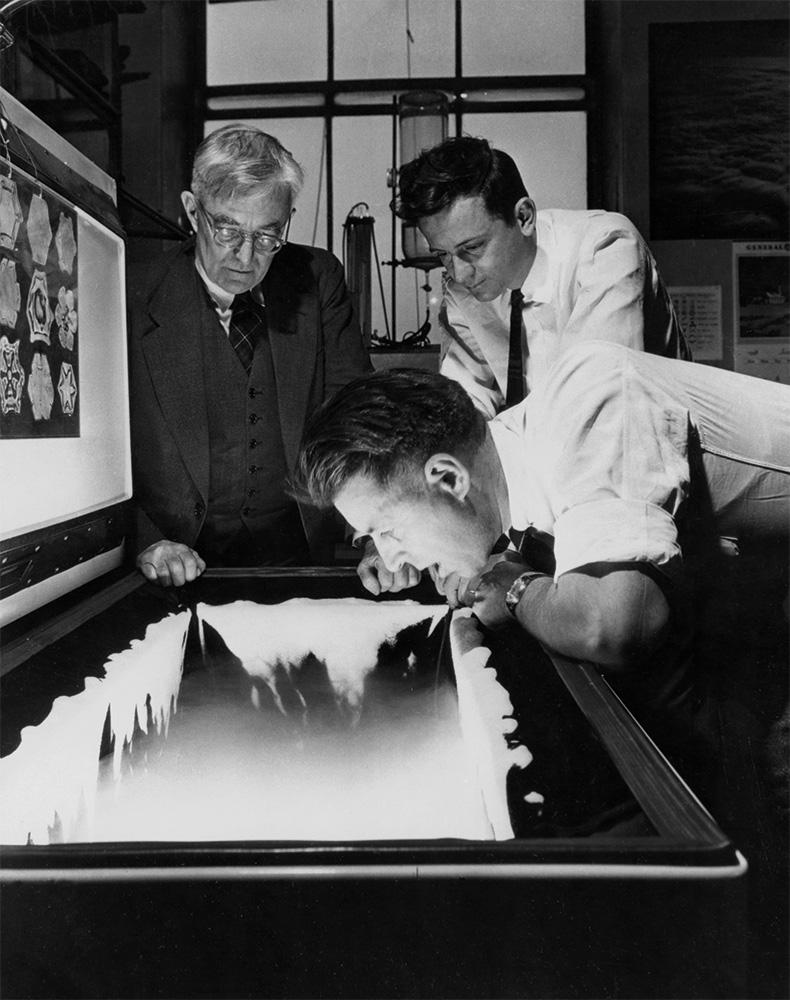

云催化的科学基础其实源于一次偶然的发现。1946年,美国化学家文森·舍弗(Vincent Schaefer)在通用电气公司的实验室里进行干冰实验。和许多科学发现一样,云催化的发现充满了意外。当时,舍弗为降低实验装置的温度,意外将一块干冰掉入其中,并观察到了装置内大量冰晶的形成过程。随后,当他呼出的水汽进入装置时,过冷云就此形成,其特征与自然形成的云类似。舍弗立即意识到这一现象的科学价值,随后进行了野外实验,他乘坐飞机在美国密歇根州上空释放干冰。结果证实,人工降雪成功实现。这一偶然的发现,为云催化技术的发展铺平了道路。

化学家兼云催化先驱舍弗从15岁开始便在通用电气公司工作

从最初的实验室发现到如今在全球范围内的实际应用,云催化技术经历了持续的发展。它不仅在抗旱、防雹等方面发挥着重要作用,还在环境治理、气象调节等方面展现出应用前景。随着科技的不断进步,相信云催化技术将会更加精准和可靠,为人类应对气候变化提供新的工具。在未来,我们或许能够更加科学地影响天气,让气象服务更好地造福人类社会。让我们共同关注,见证科技与自然协同创造的更多可能。

浙江省在某次高温期间,实施火箭增雨作业。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·星空计划扶持作品

作者:《how it works》科普团队

审核:梁忠伟 中国机械学会微纳制造、智能运维专委会理事、中机联绿色制造专委会常务委员

图文简介