听说TA们早就会用太阳能,比人类早多了!

植物作为地球的天然能量转换器,通过光合作用将太阳能转化为化学能,这一机制已经维持了地球生命系统运转约20亿年。然而,令人惊讶的是,某些动物也进化出了类似的光能利用能力。

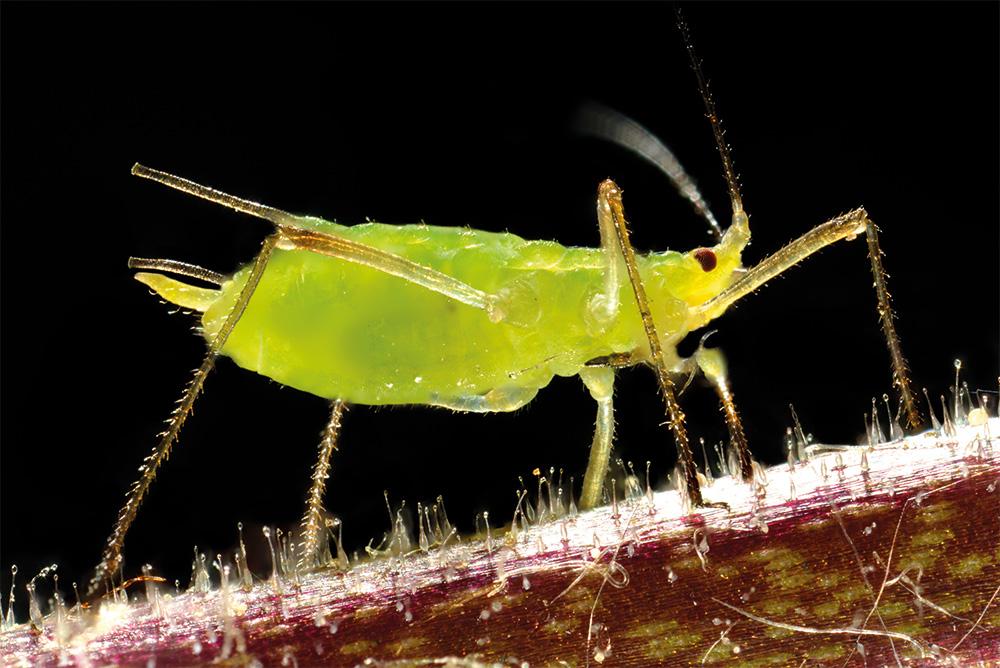

以广泛分布的豌豆蚜(Acyrthosiphon pisum)为例,这种以苜蓿为食的昆虫不仅能够模拟植物外观进行伪装,更发展出了独特的光能转化系统。虽然它们无法合成叶绿素,但能够产生类胡萝卜素——这种色素同样可以捕获光能。研究表明,与缺乏类胡萝卜素的白化个体相比,具有类胡萝卜素的绿色蚜虫体内ATP(细胞能量货币)的合成效率显著提高。这一发现为理解生物能量获取的多样性提供了重要案例,展现了自然界中趋同进化的精妙之处。

值得注意的是,这种光能辅助系统并非完全替代传统营养获取方式,而是作为能量补充机制存在。豌豆蚜的案例生动诠释了生物如何通过进化创新,突破传统营养获取模式的限制,在生存竞争中占据优势。这一现象也提示我们,自然界能量流动的途径可能比现有认知更为多样和复杂。

多数动物都得从食物中获得类胡萝卜素,但豌豆蚜却能自行制造

在北美海岸的盐沼生态系统中,生活着一群能够“窃取”光合能力的海洋精灵——海蛞蝓。其中最具代表性的是形似悬铃木叶的囊舌类海蛞蝓,它们通过一种被称为“盗食质体”(kleptoplasty)的独特机制,将藻类的叶绿体据为己用。这些聪明的软体动物在幼体阶段只需两周时间大量摄食藻类,就能将获取的叶绿体整合到自身消化系统中,维持长达一年的光合作用能力。

更令人惊叹的是绿叶海天牛(Elysia chlorotica)的进化策略。这种体长在1到6厘米的海洋生物不仅会盗取藻类的叶绿体,还通过水平基因转移获取了藻类制造叶绿体的关键基因。它们利用齿舌刮取藻类细胞,将叶绿体储存在高度特化的消化管网中。这些“盗来”的叶绿体不仅能进行完整的光合作用,将阳光、二氧化碳和水转化为生命所需的养分和氧气,还赋予了海天牛翠绿的保护色。

这种独特的生存策略使绿叶海天牛成为动物界罕见的“兼职自养生物”——在食物匮乏时,它们可以完全依靠光合作用维持生命;而当条件允许时,它们也会享用藻类大餐来补充营养。这一现象不仅展现了自然界生存策略的多样性,也为研究跨物种基因转移提供了珍贵案例。科学家推测,这种惊人的适应性进化可能经历了数百万年的自然选择,最终造就了这些会“光合作用”的海洋动物。

绿叶海天牛属于能窃取藻类产能方式的生物之一

在脊椎动物中,能够利用光合作用的物种确实凤毛麟角,这使得斑点钝口螈(Ambystoma maculatum)的发现显得尤为珍贵。这种蝾螈与藻类建立了一种独特的共生关系,突破了动物与植物能量获取方式的界限。

研究发现,斑点钝口螈与藻类的互动远比最初认识的“互利共生”更为复杂。在胚胎发育阶段,藻类会直接进入蝾螈细胞内部,这种细胞内共生现象在脊椎动物中绝无仅有。令人困惑的是,蝾螈的免疫系统竟能容忍这些外来“住客”,而进入黑暗体内的藻类则被迫改变代谢方式,从光合作用转为发酵产能。

斑点钝口螈是唯一已知具有光合作用能力的脊椎动物

这种奇妙的生命协作始于繁殖季节。成年蝾螈会回到出生地的季节性池塘进行交配,雌性可产下多达250枚卵。藻类在卵内安家,利用胚胎代谢产生的二氧化碳和含氮废物生长,同时为发育中的胚胎供氧。经过1-2个月的孵化期后,幼体蝾螈破卵而出,带着这些特殊的“房客”开始新的生命旅程。

斑点钝口螈的这一特性为科学家提供了宝贵的研究模型:它不仅揭示了脊椎动物与微生物共生的新形式,更展现了生命在能量获取方式上的惊人可塑性。虽然目前尚未发现其他具有类似能力的脊椎动物,但这一发现暗示自然界可能存在着更多尚未被认知的能量利用策略。这些会“光合作用”的蝾螈提醒我们,生命的适应能力远比我们想象的更为奇妙。

藻类和蝾螈胚胎形成互利共生、彼此供养的关系。

这些动物效法植物进行光合作用,利用阳光来喂养自身,可以说是自然界的一个奇迹。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·星空计划扶持作品

作者:《how it works科普团队》

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

图文简介