怎么测绘银河系?

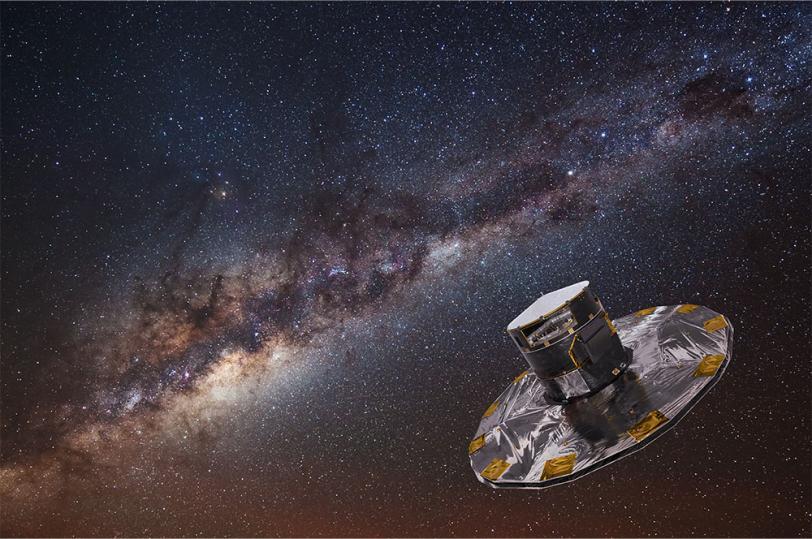

尽管欧洲航天局的盖亚太空望远镜不如NASA的哈勃望远镜知名,但其科学价值同样重大。与专注拍摄深空天体的哈勃不同,盖亚望远镜专精于恒星位置的精确测量。

2013年12月19日,由联盟号运载火箭发射的盖亚望远镜被部署到距离地球约150万公里的第二拉格朗日点(L2)。这个特殊轨道位置位于地球背向太阳的一侧,为天文观测提供了稳定的环境。

盖亚号由联盟号(Soyuz)运载火箭发射

盖亚号的核心科学目标聚焦于天体测量学——这门天文学分支专门研究恒星在太空中的精确位置。它不仅要测定恒星在天球上的二维投影坐标,更重要的是确定每颗恒星与地球之间的实际距离。这项工作的理论基础是恒星视差测量法:通过记录地球绕日运动导致恒星视位置的周期性变化,天文学家能够计算出恒星的距离。具体而言,就是观测同一颗恒星在一年周期内相对于遥远背景天体的位置偏移量。

理想情况下,如果恒星在银河系中完全静止不动,那么观测到的位置变化就纯粹是由地球公转运动引起的视差效应。但实际上,所有恒星都在围绕银河系中心作复杂的轨道运动,这些轨道往往不是简单的圆形或椭圆形。因此,盖亚号必须进行持续数年的重复观测,才能准确区分恒星的真实空间运动(即自行运动)和由视差引起的周期性摆动。

这项测量面临的主要技术挑战在于角度变化的极端微小性——对于遥远的恒星来说,其视差角可能只有千分之一角秒量级。在1989年欧洲航天局发射依巴谷卫星之前,地面望远镜仅能测量约8000颗较近恒星的视差。依巴谷卫星将这个数字提升到12万颗,而盖亚号则计划测量惊人的10亿颗恒星,这个数量相当于银河系恒星总数的1%。特别值得注意的是,与以往观测不同,盖亚号的样本恒星将均匀分布在银河系各个区域,而不仅限于太阳系邻近范围。

盖亚号继承了依巴谷卫星开创的精密测量技术,并进行了革命性升级。它创新性地采用双望远镜系统——两具完全相同的望远镜以固定夹角同时工作。这种设计允许通过比对两个视场中恒星的相对位置来大幅提高测量精度,避免了绝对位置标定的技术难题。除了位置测量,盖亚号还搭载了分光仪等设备,能够测定恒星的径向速度(通过多普勒效应)、表面温度以及化学组成等关键物理参数。

从外观上看,盖亚号与其他太空望远镜差异不大,但其内部结构却独具匠心。整个航天器由两个主要部分组成:一是装载着双望远镜系统的科学载荷舱,二是包含姿态控制、温控系统和通讯设备的服务舱。这两个模块通过精密设计的支撑结构连为一体,共同确保其测量精度与恒星亮度密切相关——对于视星等15等左右的恒星,测量精度最高可达20-25微角秒的惊人水平。

从发射前的照片可见,盖亚号相当巨大

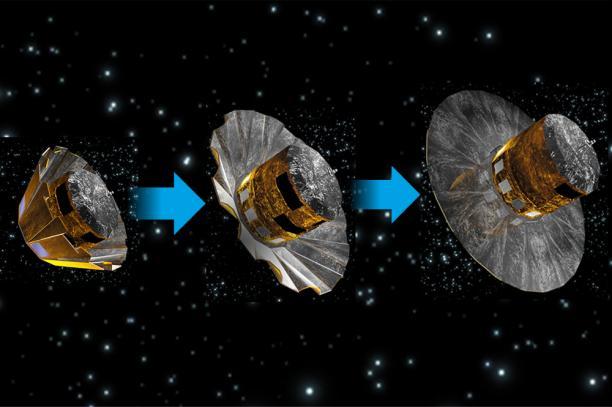

盖亚号的创新性设计包括一个直径超过10米的大型折叠式遮阳板,这个关键组件确保望远镜在稳定的低温环境下工作。遮阳板底部安装有八块折叠式太阳能电池板,配合一圈较小的固定式太阳能电池板,整套发电系统可提供约2000瓦的持续电力输出。

展开遮光板

与传统太空望远镜不同,盖亚号采用独特的双望远镜设计——两具主镜以固定夹角指向不同方向。其姿态控制系统结合了小型火箭发动机和精密冷气推进器,能够实现亚微米级的位置调整。每天,通过高增益定向天线,盖亚号以5Mbps的传输速率向地面站回传长达八小时的观测数据。

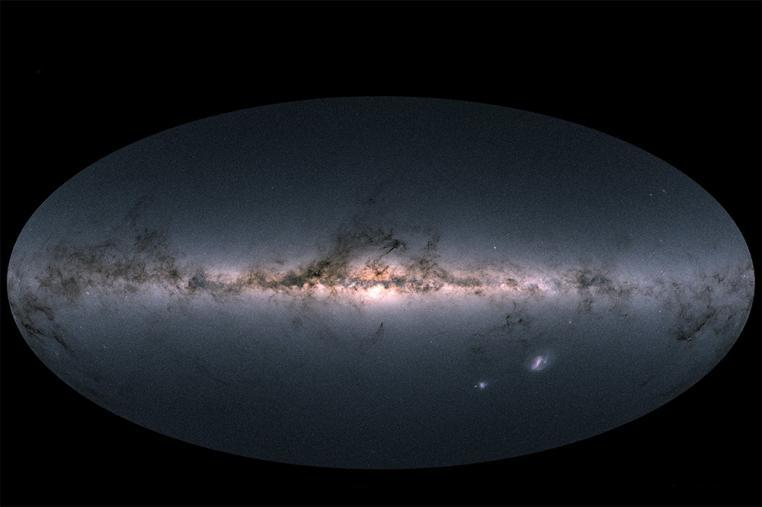

盖亚号的观测计划堪称天文测量史上最雄心勃勃的项目:不仅要对10亿颗恒星进行普查,每颗恒星还将获得约70次重复观测。这种密集采样对于精确测定恒星视差和自行运动至关重要。预计最终将产生超过1PB的原始科学数据,经过处理后的数据量可能再增加一个数量级。为应对这一数据挑战,来自20个国家的400余名天文学家组成专门团队,负责开发复杂的数据处理算法。按原定计划,主要观测阶段将持续五年,但任务很可能会延长至六年或更久。

盖亚号所观测到的银河系和更远的天体

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:白鹏 航天科技集团十一院 研究员

图文简介