致命植物1:探索地球上最危险的绿色杀手

在地球的每一个角落,无论是偏远的热带雨林,还是城市的绿化带,都分布着一些具有毒性的植物。这些植物,为了防御草食性动物的取食,经过漫长的协同进化,合成了各种各样的次生代谢产物,成为植物化学防御的典型案例。

铃兰(Convallaria majalis)常被视为婚庆用花,但其全株含有的强心苷类物质摄入后会导致心律失常。

致命植物的存在,是大自然中生物多样性的一个缩影,也是生物进化的一个奇特产物。它们通过产生有毒物质来保护自己,避免成为其他生物的腹中餐。这些毒素,从有毒生物碱、糖苷、草酸盐到蛋白质,种类繁多,威力巨大。夹竹桃,这种被誉为地球上最毒的植物之一,其叶片中含有的强心苷,仅需一片就足以让人的心跳停止。这些毒素,并非用于植物的生长或呼吸,而是纯粹的防御武器。

然而,有毒植物的演化并非孤立进行。在漫长的历史长河中,一些动物为了适应环境,以某些有毒植物为食,逐渐演化出了对这些毒素的抵抗力。例如,树袋熊能够安全地享用桉树叶,这得益于它们大盲肠内的细胞色素P450酶,这些酶能够迅速分解桉树叶中的毒素。这种共演化的现象,不仅让动物获得了新的食物来源,也让植物得以继续存在,继续它们的毒性演化之路。

树袋熊已演化成不怕桉树树的有毒叶子,可花上数小时尽情享用

除了拥有化学防御外,一些植物还演化出了特化的捕食技巧。它们不仅能够捕捉昆虫,甚至还能捕食小型脊椎动物。捕蝇草(Dionaea muscipula)和猪笼草(Nepenthes spp.),就是这类肉食植物的典型代表。它们同时具备光合作用能力,还能通过异养营养来补充氮、磷等限制性营养元素。

捕蝇草的捕虫叶就像特化的机械陷阱,边缘布满了触觉感受器。当昆虫连续触碰两根触发毛时,叶片就会在几个毫秒内闭合,形成密闭空间。然后,腺体会分泌蛋白酶和磷酸酶,将猎物分解为可吸收的小分子。而猪笼草则通过其瓶状捕虫器来诱捕猎物。捕虫器内壁的蜡质层和向下生长的倒毛,使得猎物难以逃脱。消化液中含有蛋白水解酶和几丁质酶,能有效分解猎物组织。

科学家们曾记录到猪笼草捕食红背蝾螈(Plethodon cinereus)的现象。这些幼体蝾螈一旦落入捕虫瓶,就会因无法攀爬而被困,最终被消化吸收。

然而,并非所有有毒植物都采取主动捕食策略。铃兰全株含有的38种强心苷类化合物,半数致死量(LD50)为0.1mg/kg(大鼠口服)。这种化学防御与观赏价值的组合,使其成为典型的警戒色植物。

荨麻(Urtica dioica)的叶片表面密布中空的刺毛,内含组胺、5-羟色胺和乙酰胆碱等神经递质。当毛刺刺入皮肤时,这些活性物质会引起神经源性炎症。实验证明,用钝叶酸模(Rumex obtusifolius)处理主要起到物理降温作用,而非化学中和。

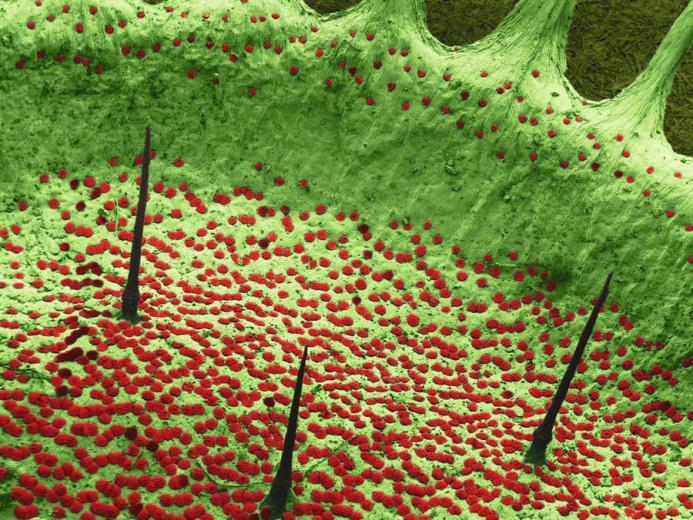

荨麻刺毛的显微结构会刺入皮肤,释放刺激性物质

在生态系统中,植物与动物的化学互作是多层次的。专食性昆虫通过细胞色素P450酶系统代谢植物毒素,并将部分毒素储存于血淋巴中作为防御物质。例如,斑蝶属(Danaus)昆虫能选择性积累吡咯里西啶生物碱,使其体液中浓度达到宿主的3倍-5倍。

硃砂蛾(Tyria jacobaeae)的警戒色(aposematism)通过红色与黑色的鲜明对比向捕食者传递化学防御信号。这种协同进化关系,展示了化学生态学的经典模式。

硃砂蛾的红色斑纹可让掠食者警觉到他们含有毒素

下一篇,让我们一起来了解自然界中最毒的10种植物。

本文为科普中国·星空计划扶持作品

作者:《how it works》科普团队

审核:王康 北京植物园科普中心主任、北京植物学会副理事长、中国植物学会会员

图文简介