纵观人体微生物

人体就像一座精妙的生态花园,体内各处都栖息着独特的微生物群落。这些微小的生命伙伴主要生活在消化道里,帮助我们消化食物、调节免疫,甚至可能影响情绪。在体内各微生态系统中,微生物群指的就是特定时间特定生境所有微生物有机体的总称。就像大自然中不同环境生活着不同的生物,人体各部位的微生物也各具特色。皮肤上的微生物就像生活在干旱的沙漠里,数量相对较少;而肠道里的微生物则像生活在温暖湿润的热带雨林,种类丰富多样。科学家把这些微生物统称为微生物群。它们和人体和谐相处,共同维护着我们的健康。这个看不见的微观世界,每天都在默默地影响着我们的身体状况。

尽管分析人体内的微观生态系统颇具挑战性,但研究人员已经可以通过取样并在培养皿中培养的方法来了解微生物。然而,这种方法存在局限性,因为许多微生物虽然能在人体内存活,却无法在实验室条件下生长,导致研究人员可能从未直接观察到这些微生物的真实形态。幸运的是,随着基因测序技术的飞速发展,我们现在能够更深入地探索这些神秘微生物的奥秘。研究结果揭示了一个惊人的事实:人体内的微生物群落比人类本身的基因还要独特。

过去,科学家估计人体内的细菌细胞数量是人体细胞的十倍,但现在的研究显示,人体内的细菌细胞数量和人体细胞数量差不多。人体内大约有30万亿至50万亿个细菌细胞,而人体细胞约有30万亿个。由此说来,人的身体有超过一半属于细菌细胞。另外,虽然人类的脱氧核糖核酸(DNA)相似度高达99.9%,但每个人的微生物生态系统差异很大,比如肠道微生物的基因相似度只有80%到90%

一些科学家提出“合生体”的概念,他们认为我们不该把自身视为个体,因为人的体内是一个生态系统,而非单一的个体。这一视角有助于我们理解微生物对人体健康的重要影响。微生物不仅在人体内活动,而且在人体生理功能中扮演着不可替代的角色。人体需要微生物,微生物同样依赖人体。

例如,在肠道中,75%左右的微生物通过分解人体无法自行消化的食物成分以及合成必要的维生素,成为消化系统的关键组成部分。不过,它们并非白吃白喝,肠道微生物可谓消化系统的关键。它们携带人类所没有的基因,能够进行人体无法自行完成的代谢活动,制造我们无法自己生产的必要维生素,从而帮助人体获取营养并维持正常生理功能。

肠道里的微生物让我们得以从食物中获取更多营养。比如在日本,有些人拥有名为「普通拟杆菌」的肠道菌群种,这种细菌是食用海藻后,人体内产生的一种酶,用来消化红藻中的复合糖。没有这种酶,复合糖就会直接从消化系统排出。而有了这种酶,复合糖就变成了一种新的能量来源。

细菌还有可能帮助维持肠壁的安全。肠道在吸收营养的同时,也会阻挡体外的过敏原、毒素和有害菌。举例来说,如果小鼠体内的某些肠道菌群消失,可能会导致小鼠对花生过敏。而一旦恢复肠道菌群,过敏反应也能得到缓解。这表明肠道微生物能够阻止一些过敏原进入体内

肠道内的生态系统对人类健康至关重要。肠道内的生态系统对人类健康极为重要。维持健康的肠道菌群和保护地球上的生态系统一样,需要我们谨慎对待。肠道内栖息着数百种微生物,一旦这个生态系统失去平衡,就容易引发健康问题。微生物群落失衡可能会引发多种健康问题,比如粉刺、腹泻等常见小毛病,还可能与糖尿病、癌症等严重疾病有关。

针对微生物与人体健康之间关联性的研究虽仍属早期阶段,但微生物对人体健康的重要性已经越来越清晰。在我们与肠道菌群的互动方式中,遗传因素和我们的生活方式都扮演了十分重要的角色。

科学家进行相关研究的方法之一便是研究小鼠的排泄物。透过分析排泄物中残留的食物,就可以推算出小鼠吸收了多少能量。当小鼠有肥胖相关的基因突变时,情况便完全不同。有的基因突变会让小鼠从相同分量的食物中获取较多卡路里。另一种基因突变则让小鼠食量增加。无论是哪种情况,似乎都与肠道菌群有关联。

肠道菌群也与生活方式密切相关。当人体摄入大量肉类时,肠道菌群会促进蛋白质消化酶的产生并提高它的活性。食用富含纤维的蔬菜时,肠道菌群也同样会促进分解复合碳水化合物的酶的产生并提高它的活性。这不仅有助于人类更有效地消化食物、获取营养,也为肠道微生物提供了必需的生存环境。

我们无法自行消化植物性食物中的所有纤维,但若少了纤维,有益菌就无法存活。因此,人体和肠道里的微生物就会携手合作。吃进的纤维越多,供养的细菌越多,体内的有益菌也会相应变多。并且,以纤维为食的细菌会制造脂肪酸,进而滋养肠道细胞,有助于维持肠壁健康并减少炎症。

截至目前,肠道微生物群仍是人体微生物群研究的核心领域。这主要归因于肠道拥有远超人体其他部位的、极其丰富且多样的生态系统。肠道内充盈的营养物质,为种类繁多的微生物提供了理想的栖息地和能量来源,使其成为微生物研究的天然焦点。然而,皮肤、口腔、呼吸道等其他身体部位,虽然供养微生物的资源和环境复杂度无法与肠道相提并论,但它们同样拥有各自独特且重要的微生物群。

成人的皮肤面积展开约有两平方米,是微生物的“巨型栖息地”。但如果把皮肤当作微生物的生存环境颇为严苛,因为皮肤表面大多呈弱酸性且温度较低,对多数微生物而言很难生存,因此堪称一片微生物“荒漠”。在这片看似荒芜的皮肤上,也存在着丰富的“绿洲”——尤其是在皮肤的褶皱、缝隙和腺体中。

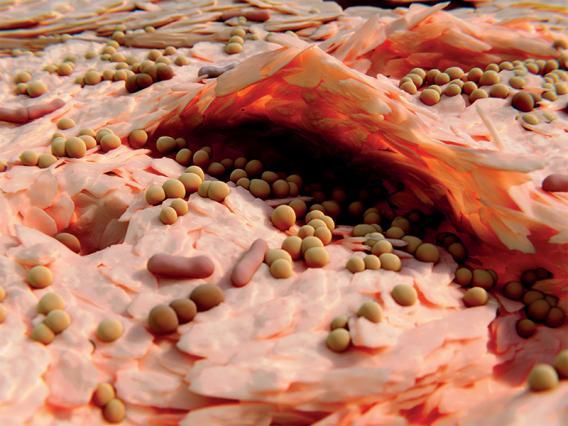

温暖潮湿的皮肤褶皱状结构(如肚脐)是金黄色葡萄球菌等细菌的聚集地。人群中约有一半的人会携带这种小小圆圆的细胞、常聚集成葡萄串状的细菌。它们喜欢定居在皮肤皱褶、鼻腔和口腔里。金黄色葡萄球菌在健康皮肤上通常无害,甚至算得上是常驻“居民”的一员。但就像多数的人体内的有益菌一样,一旦它们通过伤口进入深层组织或血液,就可能转变为危险的病原体。

金黄色葡萄球菌本身并不会对健康的皮肤造成伤害,然而,一旦皮肤破损,它们侵入伤口,就有可能引发又痛又危险的感染,好在这类感染通常可用青霉素等抗生素有效治疗。但值得注意的是,使用抗生素对抗感染,也可能会让金黄色葡萄球菌产生抗药性。

金黄色葡萄球菌生长在人体皮肤的褶皱之间

事实上,皮肤上的每一道褶皱、每一个毛孔都孕育着一个独特的微型生态系统。例如,脸上的皮脂腺会吸引以皮脂为食的痤疮丙酸杆菌,当痤疮丙酸杆菌繁殖过快时,皮肤便会长痤疮。等菌种。耳内、鼻子边缘、鼻孔上缘、腋窝和肘部的皱褶里,栖息了不同种类的微生物。这有助于让皮肤免受更危险的致病细菌和真菌所侵扰。它们还会训练免疫系统,进而预防寄生虫感染。

而耳内、鼻翼边缘、鼻孔上缘、腋窝以及肘部皱褶等不同区域,则栖息着各有特色的微生物群落。这些常驻微生物发挥着重要作用。它们不仅能帮助抵御更具危害性的致病细菌和真菌入侵,还能通过与宿主免疫系统的持续互动,有效训练免疫反应,显著提升对潜在病原体(包括寄生虫)的防御能力。

更为独特的是, 我们皮肤上的微生物群落构成了一种高度个性化的细菌“指纹”。当我们的手接触物品时,皮肤上附着的特定微生物组合便会留下痕迹。通过分析这些微生物“指纹”,不仅能推断出接触者的身份,甚至能精确识别出具体使用的是哪根手指。可以说,我们每个人体表的微型生态系统,如同基因或外貌一般,具有高度的个体特异性。这些微小的生命伙伴,在维护皮肤屏障、调节免疫和塑造个体特征方面扮演着关键角色。没有它们,人类的健康与生存将面临严峻挑战。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

图文简介