木星之旅:揭开太阳系行星之王的深层奥秘

2011年,人类探索宇宙的壮举再次迈出重要一步,“朱诺号”(Juno)探测器在万众瞩目中发射升空,肩负起探索太阳系最大行星——木星的使命。这艘革命性的太阳能动力探测器以平均时速约97000千米的惊人速度穿越宇宙,历经总航程28亿千米的漫长旅程,最终在2016年7月4日成功进入木星轨道,创造了当时太阳能航天器所能达到的最远距离纪录。

木星,这颗直径约14万3000千米的气态巨行星,其质量相当于地球的318倍,是名副其实的太阳系“行星之王”。作为典型的气体巨行星,木星主要由约90%的氢气和约10%的氦气构成,大气层呈现出深浅交替的奶油色、橘色和棕色条纹,这些令人叹为观止的云带。而木星最显著的特征莫过于已经持续存在至少400年的大红斑,这个超级反气旋风暴直径超过16000千米,其规模之庞大足以容纳整个地球,展现了宇宙中无与伦比的气象奇观。

然而,木星的内部结构仍然笼罩在神秘的面纱之下。科学家们期待通过朱诺号解答:木星的元素丰度能否揭示其形成的秘密?其大气层中是否蕴藏着水的踪迹?木星厚重云层下方,又潜藏着怎样的物理过程?这些科学问题,正是朱诺号科学载荷的重要观测目标。

朱诺号不仅将通过微波辐射计探索木星的深层大气,还将首次造访木星两极。在这片前人未至的区域,它将观测绚丽多彩的极光,测量木星强大磁场的三维结构,并研究这个比地球磁场强20000倍的磁场如何产生如此壮丽的极光现象。有趣的是,朱诺号的名称源自罗马神话,同时巧妙地对应了其英文全称“木星近极轨道探测器”(JUpiter Near-polar Orbiter)的缩写,既体现了它的神话渊源,又点明了它的科学使命。

朱诺号宇宙飞船

在朱诺号的众多科学仪器中,朱诺可见光相机(JunoCam)无疑是一个亮点。这款相机是专门设计用于拍摄可见光波段影像的,然而,它的工作寿命却受到木星强辐射环境的严格限制。预计在完成七个轨道周期的观测任务后,它的电子设备便会因累积辐射损伤而永久失效。这种有限的工作窗口,使得朱诺相机拍摄的每一张木星影像都显得弥足珍贵,将成为人类研究这颗气态巨行星的重要视觉资料。

为了全方位探索木星的奥秘,朱诺号配备了紫外成像光谱仪(UVS)。这款仪器能够记录木星极区在紫外波段辐射的极光,其规模和强度远超地球极光。通过它,科学家能够首次获得木星极光的高分辨率光谱数据,为理解这颗行星的磁层-电离层耦合过程提供关键证据。

此外,朱诺号还搭载了多套先进探测设备:微波辐射计(MWR)能够穿透木星云层,探测大气深处的水分子分布;重力科学实验装置通过精确追踪无线电信号的微小变化,反演木星内部的质量分布特征;三块巨大的太阳能板在距离太阳如此遥远的位置仍能为探测器提供充足电力;磁强计(FGM)专门用于测绘木星复杂的磁场结构;木星高能粒子探测仪(JEDI)则专注于研究被木星磁场加速的高能粒子,帮助科学家揭示这颗行星磁层的动力学过程。

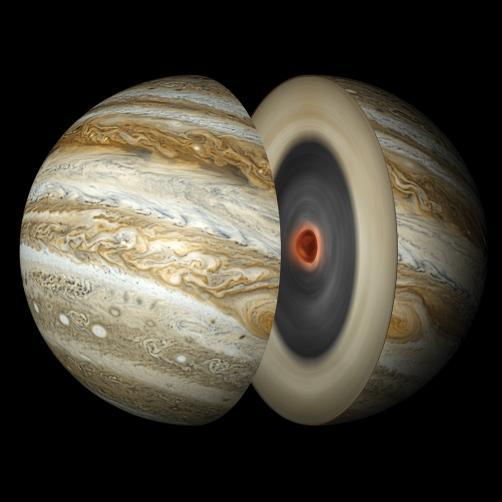

在探索太阳系起源之谜的过程中,木星的内部结构成为关键的研究对象。目前学界存在两种主要理论:一种认为木星最初可能形成于一颗质量约为地球10倍的岩石行星,由星际尘埃、岩石和冰质物质在引力作用下聚集形成。随后,这颗原始天体通过吸积太阳星云剩余的气体,最终演化成太阳系最大的气态巨行星。

另一种竞争性理论则认为,木星可能从未拥有过固态核心,而是直接由气体云引力塌缩形成,类似恒星的诞生过程。为了鉴别这两种理论,朱诺号将利用其超高精度的磁场和重力测量仪器,对木星内部结构进行前所未有的精细探测。

这个关键问题:如果剖开木星,我们能否在其大气深处发现炽热的固态核心?

若木星被证实存在显著的岩质核心,这将为“星子吸积”理论提供决定性证据,并进一步支持该理论对类地行星形成的解释。朱诺号的科学探测,作为人类行星科学研究的重要里程碑,不仅致力于揭示木星的形成之谜,更将深化我们对整个太阳系形成演化的认知框架。

按照任务规划,当朱诺号结束其科学使命后,探测器将执行受控坠毁,主动进入木星大气层焚毁。这一设计是为了严格避免探测器意外坠落在可能存在生命的木卫二(欧罗巴)上,体现了人类在太空探索中对行星保护原则的坚守。这段壮丽的科学探索之旅,完美诠释了人类求知精神与星际伦理的和谐统一。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙明轩 上海工程技术大学 教授

图文简介