原行星盘:揭秘行星诞生的神秘之地

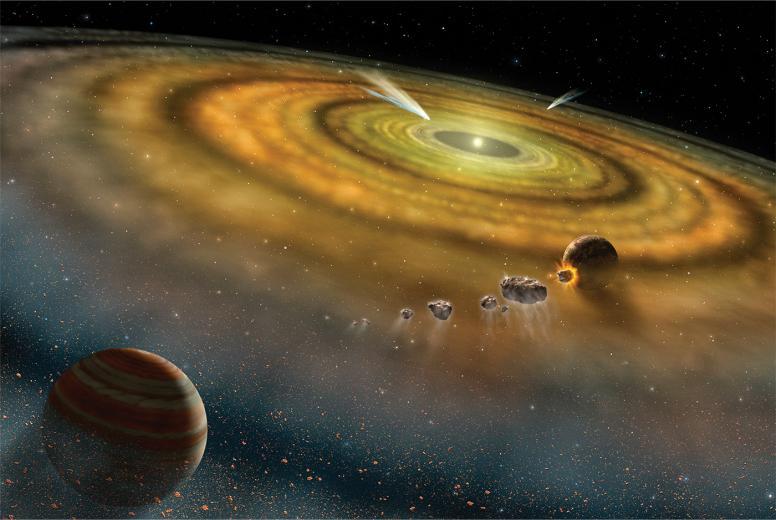

在浩瀚的宇宙中,年轻恒星往往被一层由气体与尘埃组成的混合物所包围,形成一个巨大且高速旋转的盘状结构——这就是被称为原行星盘的天体系统。它不仅是宇宙中壮观的天文现象,更是行星形成的摇篮,甚至可能孕育着生命起源的关键线索。

观测表明,原行星盘具有独特的三维凸起形状,其边缘和靠近恒星的区域较薄,而中间部分则明显较厚。

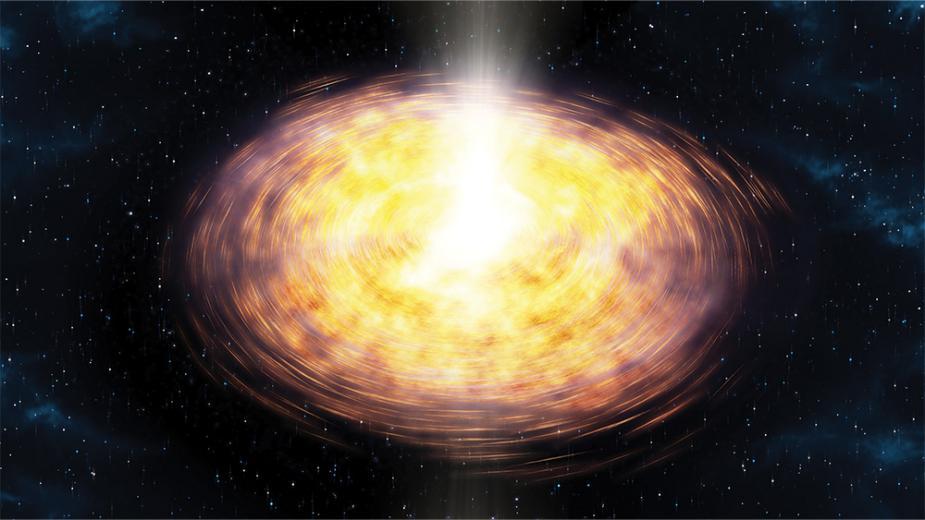

原行星盘的形成与恒星的诞生密不可分。在分子星云中,气体和尘埃聚集收缩,在引力作用下,中心区域变得高温高压,最终触发核聚变反应,形成恒星。与此同时,剩余的气体和尘埃在角动量守恒的作用下形成围绕恒星的扁平盘状结构,即原行星盘。这种结构的形成机制类似于土星光环,都是由于物质碰撞与角动量再分布的结果。

值得注意的是,原行星盘并非刚性结构,而是由不同轨道上的物质以不同速度绕恒星旋转——越靠近内部,转速越快。此外,原行星盘的厚度分布呈现特殊的凸起特征:外围和近恒星区较薄,而中间区域较厚。这一结构的成因主要受恒星辐射影响。在盘内靠近恒星的区域,挥发性物质如水冰、氨和甲烷等会因高温升华,并被恒星风驱散,仅剩耐高温的硅酸盐尘埃。而在“冰线”(即挥发物凝结边界)之外,这些物质得以保留,构成圆盘的主要成分。这种分布规律恰好解释了太阳系中类地行星靠近太阳、气态巨行星位于外围的观测事实。

行星的诞生过程高度依赖原行星盘的演化。现代天文学理论认为,行星通过“吸积”机制在原行星盘中逐渐形成:尘埃微粒先碰撞结合,形成千米级的星子,随后在引力作用下不断吸积周围物质,最终成长为成熟行星。目前,许多原行星盘的观测数据都清晰地显示了吸积过程的进行,为行星形成理论提供了直接证据。

以绘架座β星系统为例,这颗距离地球63光年的年轻恒星(年龄约2000万年)周围就环绕着一个正在活跃演化的原行星盘,其中可能正在形成多颗行星。目前已发现的绘架座βb行星是一颗质量约为木星7倍的气体巨行星,其轨道半径约为木星的2倍(9.2天文单位)。而作为主星的绘架座β星属于A型主序星,其光度约为太阳的9倍,质量为太阳的1.7倍,表面温度高达8000K,呈现出璀璨的蓝白色光芒。科学家通过光谱分析发现该恒星发出的光中存在尘埃和挥发物的吸收特征,这些可能是大量彗星在原行星盘中活动时蒸发留下的化学痕迹。

观测显示,绘架座β星系的原行星盘呈现出复杂的多层结构,包含多个尘埃密集的微行星带和向外延伸的弥散盘。这些微行星带是行星胚胎聚集的活跃区域,也是行星形成的关键场所。而延伸盘的范围可达海王星轨道的两倍距离(约60天文单位)。在更远的外围区域,原行星盘扩展成巨大的环状结构,主要由挥发性气体和星际尘埃组成。这些多层次的结构共同构成了绘架座β系统原行星盘的壮观景象。

值得关注的是,原行星盘不仅是行星的摇篮,还可能孕育着生命的基本物质。构成原行星盘的物质富含前代恒星合成的重元素,包括碳、氮、氧等生命必需元素。这些元素与丰富的氢结合,可以形成水、氨等简单分子。更令人振奋的是,在原行星盘中还检测到了复杂有机分子的存在。计算机模拟表明,年轻恒星的强紫外线可以分解尘埃中的化合物,并促使它们重组为更复杂的有机分子,这为生命起源研究提供了重要线索。

人类对原行星盘的认知始于20世纪80年代红外天文卫星(IRAS)的开创性发现。这类望远镜能够探测低温尘埃的热辐射,从而首次发现恒星周围异常的红外超现象。如今,借助ALMA等先进望远镜,天文学家已经能够直接观测原行星盘的精细结构和动力学过程。这些研究不仅深化了我们对行星系统形成的理解,也为探索生命起源开辟了新途径。

然而,关于原行星盘和行星形成的研究仍然充满挑战。尽管我们已经取得了许多重要的发现,但行星系统的形成过程仍然是一个复杂而神秘的领域。未来,我们需要借助更先进的观测技术和理论模型,来进一步揭示行星诞生的奥秘。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙明轩 上海工程技术大学 教授

图文简介