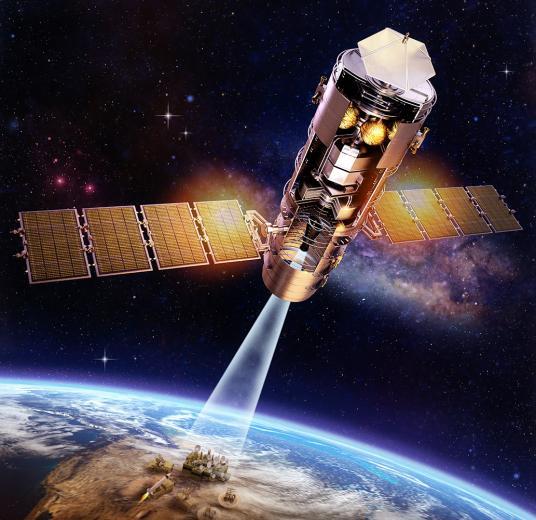

空中之眼:间谍卫星的隐秘使命

自1957年10月苏联发射首枚人造卫星——史普尼克1号以来,已有约14900颗卫星或曾绕行地球,或至今仍环绕其旋转。然而,在这浩瀚的卫星大军中,侦察或间谍卫星却因其神秘的任务而鲜为人知。这些卫星肩负军事与情报领域的重要使命,涵盖从监测军队动态到监听无线电讯号。自20世纪60年代以来,各国已发射数百枚间谍卫星,成为各国情报战中的关键力量。

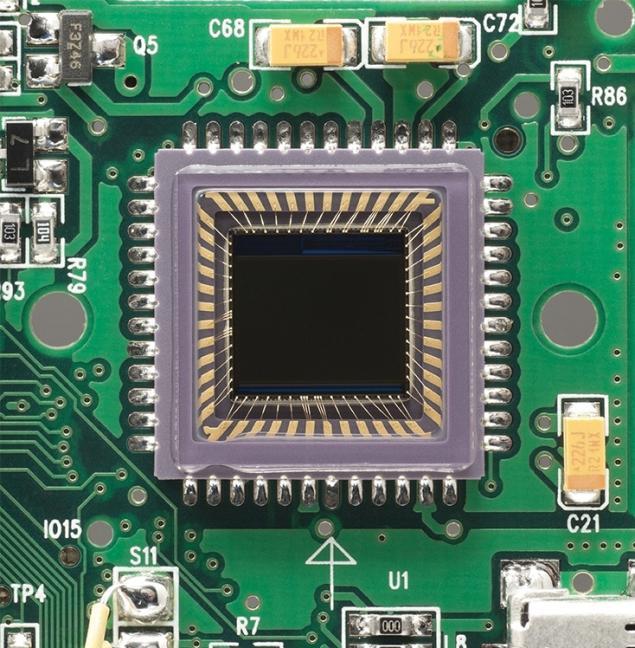

间谍卫星,作为现代军事侦察的重要工具,其装备与能力往往不为外界所悉。它们搭载高精度光学系统、合成孔径雷达成像系统或电子侦察系统,能够从太空中俯瞰地球,捕捉地面细节。据估计,这些卫星的光学分辨率可达十公分级别,其侦察能力之强,可见一斑。这些卫星所使用的技术,与日常生活中的智能手机类似,都依赖于电荷耦合元件(CCD)来将光信号转换为电信号,进而生成图像。

那么,间谍卫星是如何从遥远的太空中捕捉到地面的影像呢?这背后隐藏着复杂的科技与精密的设计。一些间谍卫星配备了直径达2.4米的主镜,与著名的哈勃太空望远镜相当。这些主镜与可操控的副镜相配合,能够提升成像清晰度。而高解析度的CCD摄影机,则负责搜集这些影像,并将其转换为可传回地球的数字照片。

除了摄影机之外,间谍卫星还搭载有先进的电子系统与软件,这些构成了卫星的“大脑”。它们能够指挥卫星执行各种任务,包括调整轨道、控制摄影机拍摄等。同时,这些系统还能够处理卫星所收集到的数据,提取出有价值的信息供地面人员分析。

硅因其半导体特性而被用于制造CCD感光元件。

在冷战时期,美国曾面临来自苏联的核武威胁。为了获取情报,美国曾派遣飞机和热气球进行侦察,但这些方式都存在着较大的风险。1960年,一架U-2间谍机在苏联上空被击落,这一事件促使美国开始寻求更加安全、高效的侦察手段。于是,“日冕”计划应运而生,该计划旨在发射能够从太空中拍摄照片的间谍卫星。在苏联发射史普尼克1号后的数月内,“日冕”计划便获得了批准。

1979年,KH-9间谍卫星拍下了莫斯科附近一处机场的影像。

早期的间谍卫星与现代版本相比存在着较大的差异。它们通常依靠底片来储存照片,并在拍摄完毕后将底片装入回收舱送回地球。由于底片数量的限制,这些卫星的绕行时间往往只有几周。然而,即便如此,这些卫星仍然为美国提供了大量宝贵的情报。在“日冕”计划实施的12年期间,共拍摄了80多万张照片,每一张都经过了仔细的审查和分析。

据称,较近期的锁眼间谍卫星与哈勃太空望远镜类似。

随着时间的推移,间谍卫星的技术也在不断进步。现代的间谍卫星已经能够在太空中长时间绕行,有的甚至能够持续工作数年之久。它们所搭载的摄影机也更加先进,能够拍摄出更高清晰度的照片。此外,一些间谍卫星还具备了接收无线电信号的能力,这使得它们能够在更广泛的领域内发挥作用。

然而,间谍卫星的存在也引发了一些争议和担忧。一些人认为,这些卫星侵犯了他国的主权和安全利益。此外,随着太空军事化的趋势日益明显,间谍卫星之间的碰撞和干扰也成了潜在的风险。例如,在2020年1月20日,一枚俄罗斯巡查卫星宇宙2542号自行移动至美国间谍卫星USA-245号后方,两者相距不到300千米。这一事件引发了外界的广泛关注和担忧,虽然最终被官方证实为例行检查,但太空安全问题却再次被推上了风口浪尖。

除了间谍卫星之外,还有一些其他类型的卫星也在执行着类似的侦察任务。例如,美国国家侦查局(NRO)曾发起过一项名为Sentient的计划。该计划旨在通过人工智能技术来处理大量情报数据,并结合卫星图像来实时监测地面上的情况。然而,由于该计划的机密性极高,外界对其具体能力和运行情况知之甚少。而在更近期的发展中,美国又推出了星盾计划(Starshield),该计划是在星链(Starlink)卫星网络的基础上进一步发展而来,旨在增强其在太空侦察和安全领域的能力。

总的来说,间谍卫星作为现代军事侦察的重要工具,其存在和发展对于维护国家安全、保障军事利益具有重要意义。然而,在发挥其作用的同时,也需要关注其可能带来的风险和问题,确保太空环境的和平与稳定。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:白鹏 航天科技集团十一院 研究员

图文简介