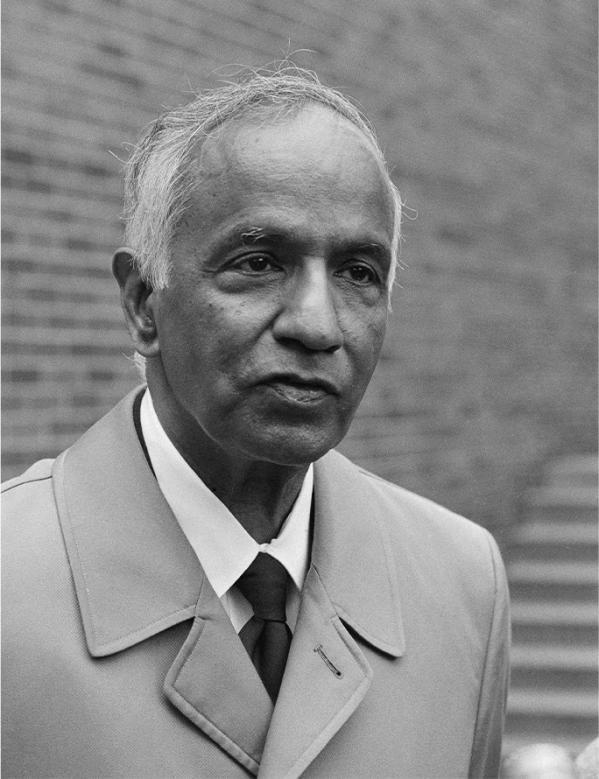

太空大人物-苏布拉马尼安·钱德拉塞卡

重新定义恒星的天体物理学家

苏布拉马尼安·钱德拉塞卡,这位出生于英属印度旁遮普省(现为巴基斯坦)的天体物理学家,以其对恒星内部结构及演化规律的深刻洞察,在天文学界留下了不可磨灭的印记。他的工作不仅重新定义了恒星的生命周期,还为理解宇宙中最极端的天体——黑洞,奠定了重要的理论基础。

钱德拉塞卡讨论了恒星的最后时刻,并提出恒星死亡后会有新事物生成。

钱德拉塞卡于1910年出生在拉合尔的一个知识分子家庭,父亲是政府稽核员,母亲则是一位家庭主妇。他自幼便展现出了对知识的强烈渴望和出色的学习能力。在家自学和接受基础教育后,他进入了德里布里甘的印度高中,并在那里接受了扎实的科学训练。随后,他前往马德拉斯的管辖区学院(Presidency College)深造,于1930年获得了物理学学士学位。

为了进一步拓宽自己的学术视野,钱德拉塞卡获得了政府特设的奖学金,前往剑桥大学攻读博士学位。在剑桥,他师从著名的物理暨天文学家拉尔夫·霍华德·福勒,开始深入探索恒星的内部结构和演化规律。这段经历成为他学术生涯的重要转折点,为他日后的研究奠定了坚实的基础。

在剑桥期间,钱德拉塞卡利用一台手持计算机,开始计算白矮星中电子简并态的物理性质。他的研究表明,当恒星耗尽核燃料后,会在自身重力的作用下塌缩成地球大小的致密天体——白矮星。在这个过程中,“电子简并压”会起到关键作用,它抵抗着恒星的进一步塌缩,维持着白矮星的稳定结构。

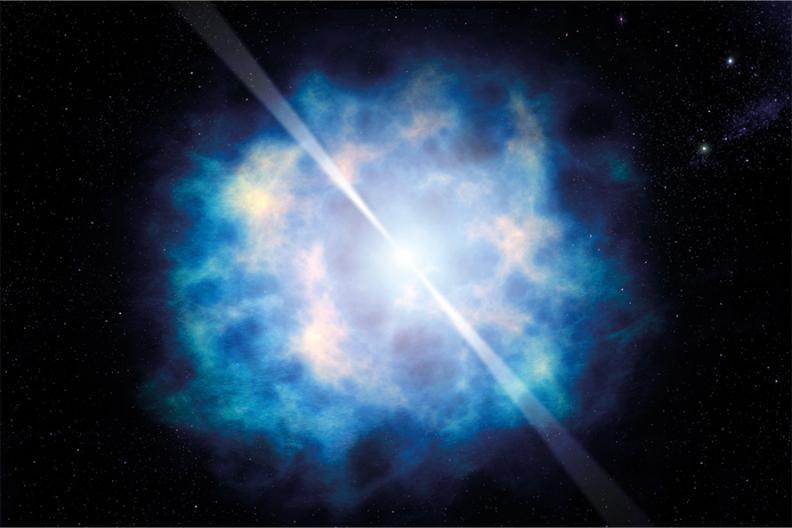

然而,钱德拉塞卡并没有止步于此。他进一步提出,如果白矮星的质量超过太阳的1.4倍(这一极限后来被称为“钱德拉塞卡极限”),那么电子简并压将无法再抵抗重力,白矮星将发生剧烈的塌缩和爆发(超新星爆发)。在超新星爆发后,如果恒星的核心质量足够大,它可能会进一步塌缩成中子星或黑洞。

当恒星在自身重量的作用下塌缩时,质子和电子会结合成中子,故有“中子星”之称。

钱德拉塞卡的这一理论在当时引起了巨大的争议。特别是与备受尊敬的科学家亚瑟·爱丁顿爵士的公开争论,更是将他推到了风口浪尖。爱丁顿坚持认为,恒星在生命的最后阶段只会演变成白矮星,而不会塌缩成中子星或黑洞。在巴黎的一次会议上,爱丁顿甚至公开批评钱德拉塞卡的研究是错误的。

然而,钱德拉塞卡并没有因此而退缩。他坚信自己的理论是正确的,并继续深入研究恒星演化的规律。随着时间的推移,越来越多的观测证据开始支持他的观点,而爱丁顿的理论则逐渐受到了挑战。最终,钱德拉塞卡的研究被科学界广泛接受,成为现代天体物理学的核心理论之一。

钱德拉塞卡针对恒星死亡的研究为理解大质量恒星坍缩为黑洞的物理基础预先铺路。

除了对白矮星和中子星的研究外,钱德拉塞卡还在黑洞领域做出了重要贡献。他的工作为理解黑洞的成因和性质提供了重要的理论基础。此外,他还担任了《天体物理学杂志》的编辑多年,为推动天文学的发展做出了杰出贡献。

1983年,钱德拉塞卡因其对恒星结构和演化重要物理过程的理论研究与威廉·福勒一起获得了诺贝尔物理学奖。这一荣誉不仅是对他个人学术成就的肯定,也是对他在推动天文学发展方面所做努力的认可。

钱德拉塞卡的一生充满了对科学的热爱和追求。他以其敏锐的洞察力和深厚的学术功底,在天文学领域取得了举世瞩目的成就。他的工作不仅改变了我们对恒星演化的认识,也为理解宇宙中最极端的天体提供了重要的理论基础。

生平大事记

1910年:出生于英属印度旁遮普省(现为巴基斯坦)的拉合尔。

1930年:在马德拉斯的管辖区学院获得物理学学士学位。

1933年:在剑桥大学获得博士学位,并开始研究白矮星。

1937年:前往芝加哥大学工作,并在那里度过了余生。

1939年:发表《恒星结构研究导论》,系统阐述白矮星理论及钱德拉塞卡极限。

1952—1971年:担任《天体物理学杂志》编辑。

1983年:与威廉·福勒一起获得诺贝尔物理学奖。

1995年:8月21日因心脏病发作在芝加哥大学医院去世。

钱德拉塞卡于1936年与妻子拉利塔结为连理。此为她与钱德拉X射线天文台(Chandra X-ray Observatory)卫星模型的合影。

尽管钱德拉塞卡已经离世多年,但他的学术遗产和精神遗产却永远留在了人们的心中。他的名字将永远与天文学的发展紧密相连,成为激励后来者不断探索未知领域的灯塔。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

图文简介