莉泽·迈特纳:核分裂的发现者与科学界的巾帼英雄

莉泽·迈特纳,这位在1878年出生于维也纳的杰出女性,以其非凡的智慧和坚韧不拔的精神,在科学史上留下了浓墨重彩的一笔。作为家中八个孩子中的老三,她自幼便展现出了对物理与数学的浓厚兴趣。1901年,迈特纳凭借优异的成绩考入维也纳大学,从此踏上了科学探索的征途。在这里,她遇到了弗兰兹·埃克斯纳教授,这位受人尊敬的物理学家不仅成为她的导师,更引领她踏入了放射性研究这一充满未知与挑战的新领域。

迈特纳的研究颠覆了我们对原子的认识

迈特纳的学术生涯并非一帆风顺。在1906年获得博士学位后,她先在一所女校任教,以微薄的收入支撑着自己的放射性研究。1907年,她迁居柏林,加入了柏林大学的化学研究所,与未来的合作伙伴奥托·哈恩相遇。起初,作为未支薪的客座学者,迈特纳的实验室只是一间简陋的地下室小房间。然而,这并未阻挡她对科学的热爱与追求。一年后,她晋升为研究助手,与哈恩展开了跨领域的学术合作,实验室也迁至一楼,为他们的研究提供了更好的条件。

迈特纳与哈恩的合作长达三十年,他们结合各自在物理和化学领域的专长,共同探索放射性现象。1932年,物理学家詹姆斯·查德威克发现了中子,这一发现引发了科学家们对中子轰击不同元素的研究热潮。迈特纳和哈恩自然也不例外,他们开始了一系列中子轰击铀核的实验,试图揭示原子内部的秘密。

迈特纳与哈恩结合彼此在物理和化学的专业,携手合作30年。

然而,正当他们的研究如火如荼之时,纳粹德国的阴影逐渐笼罩了整个欧洲。作为犹太女性的迈特纳,面临着前所未有的生命威胁。1938年,她被迫离开柏林,逃往斯德哥尔摩避难。尽管身处异国他乡,她仍与哈恩和助理弗里兹·史特拉斯曼保持着密切的合作,通过书信交流讨论实验结果。

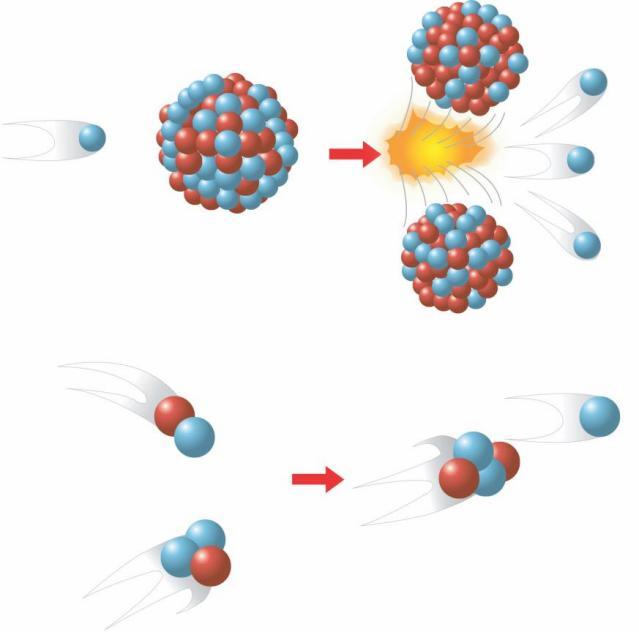

正是在这段艰难的时期,迈特纳提出了一个颠覆性的假设。当哈恩写信告诉她,用中子轰击铀后发现了钡的存在时,迈特纳通过数学推算,得出了一个惊人的结论:铀核在不稳定且分裂的情况下,会释放出意料之外的钡元素和巨大的能量。这一假设随后得到了实验的证实,原子核的确分裂了!迈特纳因此创建了“核裂变”一词,这一发现不仅颠覆了我们对原子的认知,更为核能的开发奠定了理论基础。

核分裂所释放的中子会导致链式反应,产生巨大能量

发现核分裂的实验设备现展于德国慕尼黑的德意志博物馆(Deutsches Museum)

然而,迈特纳的贡献并未得到应有的认可。1939年,哈恩与史特拉斯曼发表了他们的研究成果,宣布已成功实现核裂变,但迈特纳的名字却并未出现在作者名单中。尽管如此,她并未因此气馁,而是继续坚持自己的科学研究。核分裂的概念迅速传开,其释放的巨大能量让核武的开发变得触手可及。美国曾邀请迈特纳加入曼哈顿计划,协助研发原子弹,但她却毅然拒绝:“我不想跟炸弹扯上关系。”这份对科学的纯粹与对和平的坚守,让人肃然起敬。

迈特纳的才华与贡献最终得到了应有的肯定。1944年,哈恩因发现核裂变而荣获诺贝尔化学奖,而迈特纳的功劳直到1966年才得到广泛认可,她与哈恩、史特拉斯曼共同获得了享有盛誉的费米奖。这一荣誉不仅是对她个人成就的肯定,更是对团队合作精神的颂扬。

莉泽·迈特纳的一生充满了传奇色彩。她是德国第一位女教授,也是奥地利首批取得博士学位的女性。在那个女性接受高等教育尚属罕见的时代,她凭借自己的努力和才华,打破了性别与社会的束缚,成为科学界的佼佼者。阿尔伯特·爱因斯坦曾对她赞誉有加,称她为“我们的居里夫人”。她的名字被用来命名一所研究所和一个元素——第109号元素鿏(Meitnerium),这是对她科学贡献的永恒纪念。

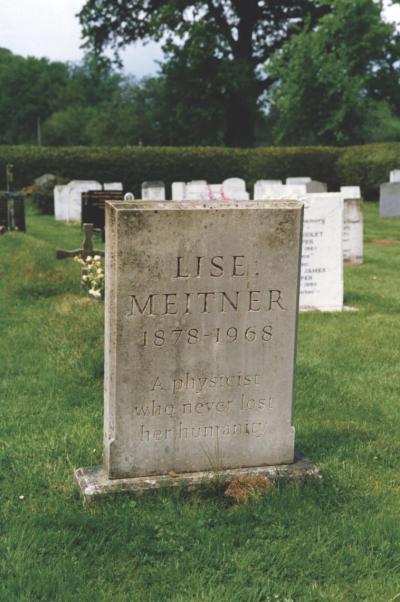

迈特纳晚年旅居各地,致力于讲课与鼓励女学生探索科学的乐趣。她的一生不仅是对科学的追求与贡献,更是对人性与和平的坚守与传承。1968年,在健康状况日益恶化、数度遭遇轻微中风后,这位伟大的科学家与世长辞。她的墓碑上刻着“永不失去人性的物理学家”,这不仅是对她一生的总结,更是对她科学精神与人格魅力的最高赞誉。

迈特纳在一所女校任教,以资助她的放射性研究。

莉泽·迈特纳的故事告诉我们,科学不分性别与国籍,只属于那些勇于探索、敢于挑战的人。她的发现不仅改变了我们对原子的认知,更激发了人类对核能的无限遐想与探索。她的名字将永远镌刻在科学的史册上,成为后人学习与敬仰的楷模。

在回顾莉泽·迈特纳的一生时,我们不禁为她的才华与坚韧所折服。她用自己的行动诠释了什么是真正的科学家——不仅要有渊博的知识与敏锐的洞察力,更要有对科学的热爱与对人类的责任感。迈特纳的一生是科学探索的传奇,更是人性光辉的闪耀。她的故事将激励着更多年轻人投身科学事业,勇攀科学高峰。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙明轩 上海工程技术大学 教授

图文简介