云霄飞车:速度与激情的交织

乘坐云霄飞车,缓缓攀升至那令人心悸的高点,那一刻的期待与紧张交织成一种难以言喻的快感。这正是云霄飞车在全球范围内深受追捧的奥秘所在。它巧妙地运用了牛顿第一定律——即物体在无外力作用下将保持匀速直线运动或静止状态——使得工程师与设计师能够创造出几乎完全依赖自然力量驱动的奇迹之作。

云霄飞车的启动,离不开机械推力的助力,而这一过程通常通过两种方式实现。其一,是借助“提升坡”的力量。一根链条被暂时连接到车体上,如同牵引着巨兽的锁链,将云霄飞车缓缓拉上链式提升机构。当达到顶点,链条松开,飞车便如同脱缰野马,自由落体般冲向另一侧,开启一段惊心动魄的旅程。另一种启动方式则依赖于线性同步电机(LSM)的强大力量,为云霄飞车提供初始的动力源泉。

随着飞车在轨道上疾驰,车体与乘客共同体验着势能与动能之间的奇妙转换。势能,是物体因其所处位置而蕴藏的能量。对于云霄飞车而言,每一次攀爬至环状轨道的高点或陡峭的山坡,都是对重力的挑战与能量的积累。就像蓄势待发的弹弓,重力成为那根拉满弓弦的力,将飞车从山坡或环形轨道的另一侧猛然拉下。此时,乘客所感受到的,正是动能带来的速度与激情,是运动带来的无尽快感。

势能与动能之间的不断转换,如同自然界中的能量守恒定律,驱动着云霄飞车在轨道上飞驰。而飞车的高度与轨道的设计,则直接影响着储能的大小与动能的释放。更高的山坡、更长的轨道,意味着更大的储能与更迅猛的动能释放,也让云霄飞车在轨道上的行进速度达到了令人瞠目的程度。

然而,速度与激情的背后,也隐藏着对安全的考验。若高度过高,加速度过大,将会对人体造成难以承受的伤害。早在19世纪,云霄飞车便已初现雏形,多以木制为主,且同样遵循着物理定律的指引。但那时的发明家们,或许过于沉醉于速度与刺激的追逐,而忽略了人体所能承受的极限。

当飞车加减速过猛,重力加速度(G-force)便成了一把双刃剑。它既能带来前所未有的刺激体验,也可能成为伤害乘客的元凶。健康的人体通常能够承受约5-6G的力而不产生负面影响(当然,晕车的情况除外)。然而,早期的云霄飞车却常常让乘客承受高达12G的力,导致不少人因此受伤。这一教训,也让后来的设计师们更加注重飞车的安全性与乘客的舒适度。

搭乘云霄飞车时,乘客会承受巨大的G力。

搭乘云霄飞车,不仅是对速度与激情的追求,更是一次对身心极限的挑战。心理学家将这种行为称之为“良性自虐”,即当身体误以为面临威胁时,人反而能从中找到乐趣。这种“意志凌驾于身体”的快感,正是云霄飞车所带来的独特魅力。它激发了人类与生俱来的“战斗或逃跑反应”,同时促使身体分泌出肾上腺素、多巴胺等引起欣快感的神经递质,让乘客在化学反应的海洋中畅游。

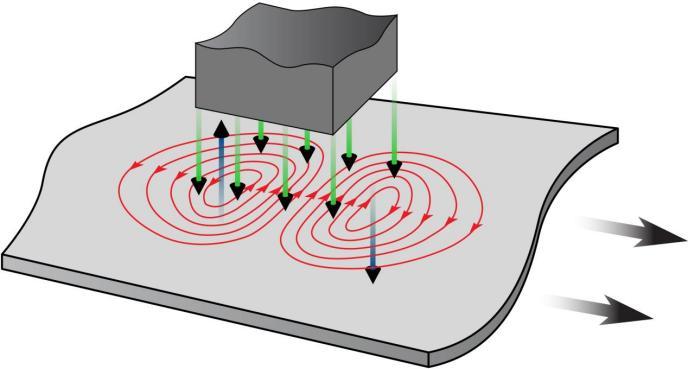

而当云霄飞车疾驰至终点,如何安全地停下,同样是一门学问。目前,主要有两种制动方式被广泛应用。一种类似于汽车的刹车系统,通过摩擦制动来减缓飞车的速度。轨道末端的金属夹具如同巨大的钳子,由液压控制紧紧夹住车身下方的制动鳍,使其稳稳停下。另一种方式则利用了“涡流制动”的磁力原理。在飞车周围安装铜或铝等非磁性金属,当飞车高速通过永磁体时,涡电流便会产生,形成一股阻止金属继续前进的力量。这个过程消耗了飞车的动能,并将其转化为热能,从而实现了飞车的平稳停车。

涡流制动的产生,是导电金属通过磁铁磁场时的必然结果。它如同一股无形的力量,沿着逆时针和顺时针方向同时移动,与磁铁产生的磁场相互作用,共同完成了飞车的制动任务。而这一切的转换与制动过程,都离不开能量守恒定律的巧妙运用。

在云霄飞车的世界里,速度与激情是永恒的主题。但在这背后,更蕴含着对物理定律的精妙运用、对安全性的严格把控以及对乘客体验的极致追求。从最快的“罗萨方程式过山车”到最长的“钢铁之龙2000”,从最高的“京达卡过山车”到G力最大的“恐怖之塔”,再到最老且仍在运作的“飞跃滑梯”,每一座云霄飞车都以其独特的魅力,吸引着无数勇敢者前来挑战与体验。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:梁忠伟 中国机械学会微纳制造、智能运维专委会理事、中机联绿色制造专委会常务委员

图文简介