太阳风暴1

2013年,距离地球1.5亿千米的太阳表面爆发了一系列剧烈活动。扭曲的磁场线将温度高达百万度的等离子体抛射到日冕层,这些磁力线突然“重联”时释放出相当于数十亿颗氢弹的能量,加速带电粒子以接近光速(约80%)的速度抛向太空。这次爆发发生在太阳第24活动周期(2008—2019年)的峰值阶段,展现了太阳活动11年周期的典型特征

为深入研究这类太阳活动,NASA于2010年发射了太阳动力学天文台(SDO),这是目前最先进的太阳观测卫星。SDO运行在地球静止轨道(高度约35,800千米),搭载的高分辨率望远镜阵列每12秒就能拍摄一次完整的太阳图像。

这套系统由4000个独立光学元件组成,配合专门设计的磁强计和极紫外辐射监测仪,能够精确追踪太阳磁场变化和能量释放过程。卫星两侧6.6平方米的太阳能帆板可提供1500瓦电力,通过高增益天线将海量观测数据实时传回地面站。其中四台望远镜组成的成像系统能以多种极紫外波段捕捉太阳活动细节,而日冕与磁场成像仪则持续记录太阳表面波动和磁场演变,为科学家理解太阳活动机制提供了前所未有的观测数据。这些观测对预测可能影响地球的太阳风暴至关重要。

当太阳活动进入高峰时,通常会向太空释出足以波及整个太阳系范围的庞大能量。尽管地球上的天文学家总是兴致高昂地观察壮阔的极光现象,工程师却得担心系统是否会出问题。当太阳于1989年进入黑子活跃期时,产生的太阳风暴曾让加拿大与美国东北地区的输电网因感应电流而超载,造成大停电。在这次意外发生的10年前,也曾发生类似事件,导致美国国家航空航天局(简称NASA )的太空实验室失控,提早坠回地球。

2013年这一次,闪焰则是影响了位于地球大气层顶端、常用来传送长距离无线电讯号的电离层,进而短暂干扰了全球定位系统(简称GPS )卫星导航讯号和无线电通讯。

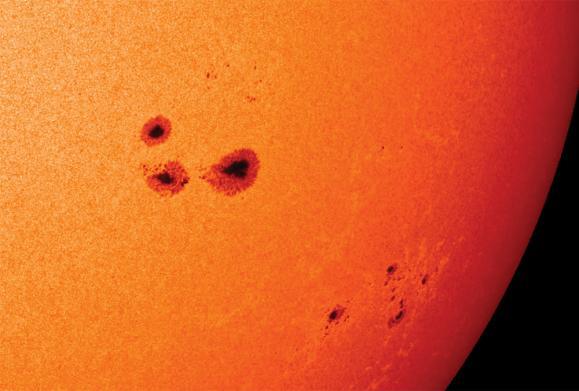

每逢太阳黑子活跃期,太阳都会发生各种改变。此时,太阳可见表面的黑子最多,也最大。只要以安全的设备进行观察,就会发现太阳从原本的明亮圆球变成一个斑驳且有污点的光盘。通过特殊滤镜,可看见圆盘状太阳的边缘出现了一些光亮的圈圈(即日珥),圆盘表面的黑色条纹则名为暗条。

黑子总是成对出现,一前一后,标示出环状磁场浮现以及重新出现在太阳可见表面(即光球层)之处。黑子中间的阴暗处称为本影,标示着磁场从太阳内部垂直穿出的区域。周遭的区域则是半影,该处的磁场是倾斜的,磁力相对较弱。黑子之所以看起来阴暗,原因在于其温度比周遭环境更低。当磁场穿越光球层时,抑制了对流,开启了一片物质较不浓稠的区域,温度比光球层的均温摄氏5400度低约2000度。

事实上,日珥与暗条是相同的现象,只是前者有一片黑暗的太空衬底而显得明亮,后者则出现在更明亮的太阳表面上,所以看起来偏暗。出现在太阳表面的亮点则是一道道巨大闪焰的所在地;至于日冕(太阳大气的最外层),若从太空中看过去,或在发生日食时进行观察,则比平常显得更大、更亮。

然而,太阳活跃期只是整个太阳周期里的一个阶段。在其他阶段里太阳相对平静,没有黑子与闪焰。多年来人们曾认为太阳于每个周期所释出的能量就整体而言并没有太大改变;不过,一批天文学家在2009年发现,有证据显示紫外线辐射量会大幅变动,甚至可能足以影响地球的气候。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:白鹏 航天科技集团十一院 研究员

图文简介