寻“新”记 | 一分钟一套可印刷的包装设计方案,你的专属AI品牌设计师已上线

编者按:人工智能、生物技术、新能源技术……当今世界,颠覆性和前沿技术不断催生新产业、新模式、新动能,成为推动社会发展的新质生产力。 在浙江,以科技创新为驱动力,新质生产力让传统产业迭代,让新兴产业抢滩,让未来产业争先,为加快高质量发展提供了新动能。 为此,潮新闻策划推出《寻“新”记》系列报道,从细微处,看浙江如何向“新”而行。

想给自家果园的草莓设计一套田园风的礼盒?在屏幕输入“丹东草莓、绿色系、田园风、送礼的场景、纸盒”,不到一分钟,多套融合不同元素的方案便自动生成,甚至连分层的素材源文件和印刷的图纸也一并生成了……

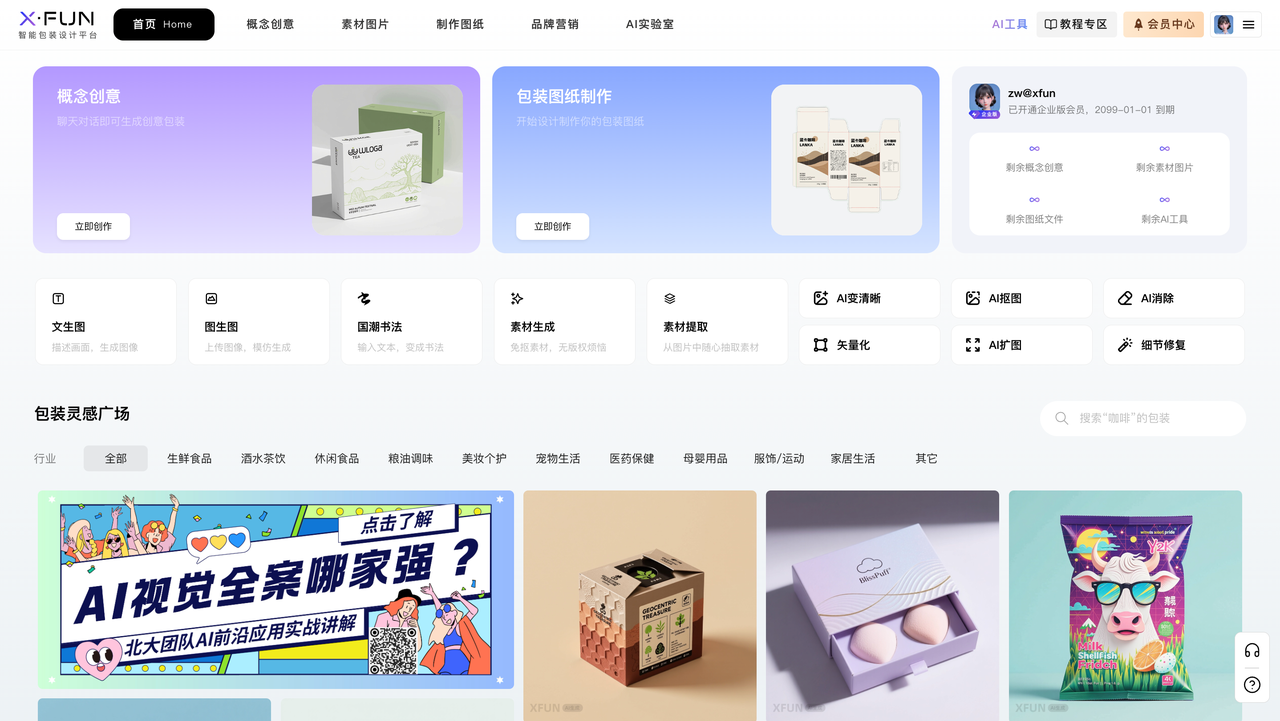

X-FUN平台界面截图 本文图片均由受访者供图

这种看似“小白”也能轻松驾驭的设计体验,如今已不再是想象。X-FUN智能包装设计生产一站式平台(以下简称“X-FUN平台”)正让这一切成为现实,它将曾经“耗时费钱”的包装定制,变成了“人人可及”的日常操作,让中小商家也能享受接近4A级的品牌策划服务。

X-FUN平台是北大信研院大胜达联合实验室的最新成果,这套刚刚入选杭州市中小企业数字化转型赋能平台的系统,正悄悄改写包装行业的“游戏规则”。

垂域AI模型+设计智能体,组成超级设计团队

点开X-FUN平台界面,屏幕上瞬间跳出眼花缭乱的设计案例:从国潮手绘的茶叶罐,到带着植物插画的饮料瓶,再到融入地域特色的农产品礼盒,风格跨度之大让人吃惊。

X-FUN平台界面

“传统找第三方设计做礼盒等包装,成本动辄几千元甚至上万元,周期长达1-2周。”北大信研院大胜达联合实验室副主任张伟介绍,“X-FUN”就像一个智能包装设计师,可以实现品牌策划、AI包装设计、图纸制作、材质优化、数字化制造等。

为什么小小的一个平台,就能满足用户对包装设计的多样化需求?

“这背后是深度行业知识的训练的垂直领域模型和智能体在协同工作。”张伟解释,X-FUN构建了一套大小模型协同的矩阵,有的擅长材质表现,能把铜版纸的细腻和白板纸的成品效果区分得清清楚楚,有的专门处理文字排版,确保信息传达既美观又合规。

“AI设计师”的背后,是用海量数据“喂”出来的。张伟介绍,团队花了六年时间,给1.3亿条包装行业数据打上标签——就像给AI请了无数个包装行业的老师傅当老师,不仅教它认识颜色(潘通色彩体系)、工艺(UV、覆膜)这些转业术语和行业知识,还让它记住不同纸张的克重、厚度对设计效果的影响。

截至目前,X-FUN平台注册用户已达25万,涵盖企业与个人用户,形成To B与To C双轨服务模式。

据介绍,在四川省甘孜州康定市,X-FUN平台为“礼好康定”区域公共品牌提供农产品包装设计服务,使当地高原山地苹果、高原草莓等产品溢价率提升210%,游客复购率提高95%,村民自主设计率显著提升,成本降低60%。

六年磨一剑,从内部工具到行业平台

X-FUN的诞生,藏着产学研协同的密码。2018年8月,应北京大学硕士期间的导师之邀,张伟入职北大信息技术高等研究院。一年后,该研究院与浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“大胜达”)共同成立联合实验室。

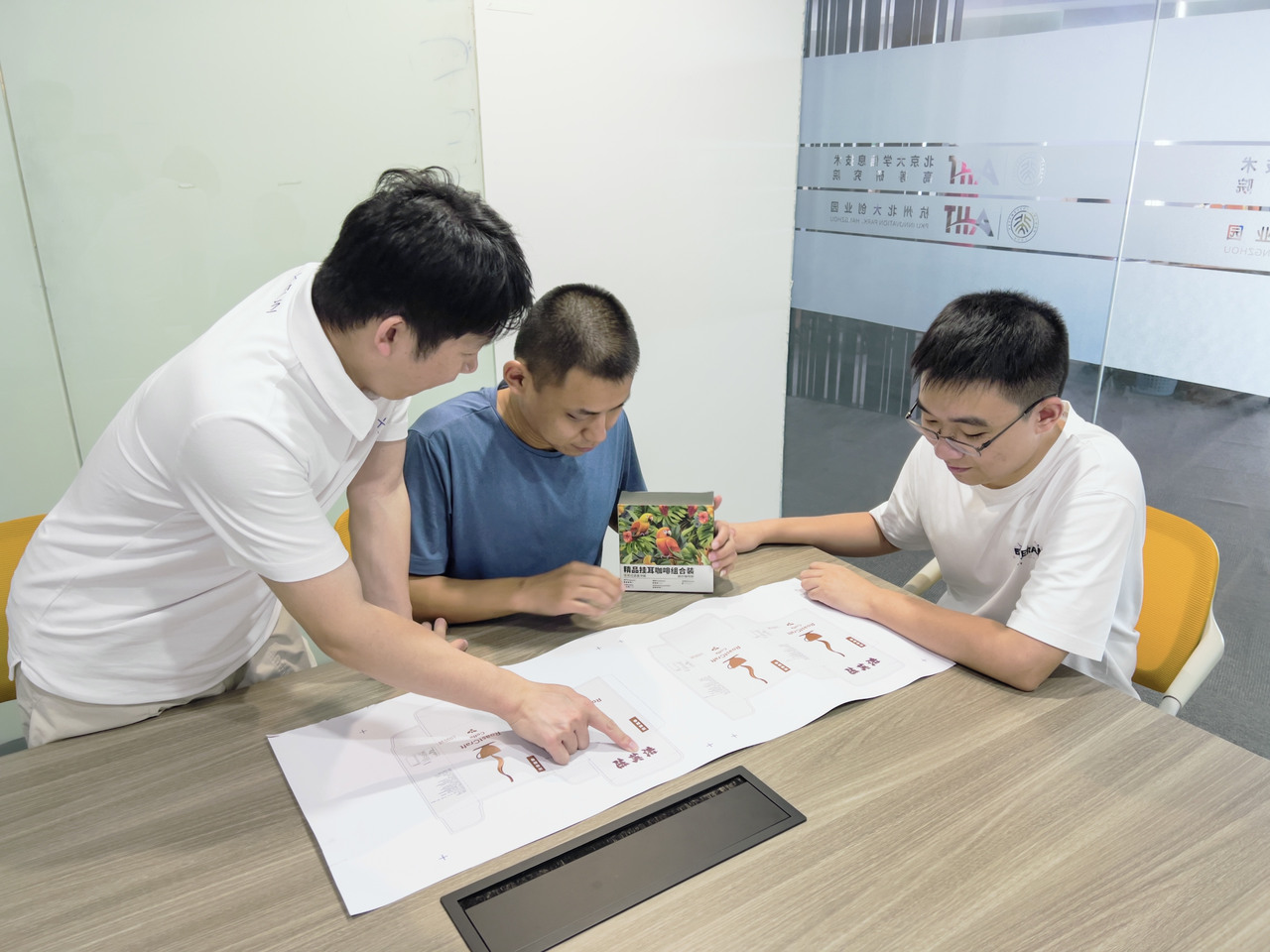

团队研发讨论

刚开始合作时,实验室的定位还只是想为企业解决内部的设计效率问题,未曾想一扎根就是六年。

张伟回忆,从给大胜达做数字孪生系统,到整合15家工厂的70多个软件,再到搭建行业级的数据中台,一步步把包装行业的经验沉淀成了可复用的数字资产。技术团队指导也从最初他一个人,扩展到30个人。

2023年,双方合作迈向新高度,携手搭建E-pack ET行业级包装工业互联网平台,累计服务1万多家中小包装企业,推动整个包装行业的数字化、智能化转型。

如今,双方深耕AI智能包装设计平台(X-FUN)的商业化,成功孵化市场化运营主体杭州魔方智绘科技有限公司,形成“技术研发—产品孵化—市场验证—反哺科研”的可持续创新闭环,打造院企联合实验室2.0的示范样板。

从赋能单一企业到做强全行业链条,这份跨越的背后,是科研与产业的深度交融。

当前,张伟团队正在筹备新的计划。团队想把康定的成功经验复制到更多地区,通过AI技术赋能,助力农产品品牌建设,从而推动乡村农文旅的发展,为实现乡村振兴和共同富裕提供AI助力。

未来已来,那些由AI设计的包装,正带着乡土的温度、产业的力量,流向更广阔的市场,书写着属于新质生产力的新篇章。

前不久,“科技副总” 名单公布,张伟入选成为252名科技副总之一。而早在2019年,他就作为技术指导员深入企业内部。

从最初响应企业需求,到如今解决行业痛点,产业蓬勃发展的背后,离不开有实力的科技工作者与这片“创新沃土”的双向奔赴。

采访中,张伟向记者透露,当地政府对科研人员参与产业研发给予了大力支持。

如为破题“两链融合难”,萧山积极推进高能级科创平台和重点产业的“牵手”,以北斗七星为代表的科创平台签署了“一平台、一产业”责任书,进一步发挥各自的优势,积极探索“研发活动在平台,科技赋能在企业”院企合作模式,推进科技创新与产业创新的深度融合。

如此,企业提出需求,技术人员提供支撑,让技术发展真正驱动产业升级。这套“企业出题、院所答题、成果落地”的协同创新机制,正是浙江推动新质生产力发展的生动实践。

图文简介