极地恐龙:冰雪世界的神秘居民

长久以来,恐龙这一史前巨兽的形象,在人们的认知中总是与热带地区的茂密丛林、炽热阳光紧密相连。想象一下,如果最新一集的《侏罗纪公园》中,主角们不再是穿着轻便的探险装备,而是裹着厚重的冬季大衣,在皑皑白雪中狂奔,那画面无疑会让人感到震惊与新奇。然而,随着科学研究的不断深入,这种看似不可能的情景正逐渐变得有可能。新近出土的化石证据揭示了一个惊人的事实:在遥远的过去,那些我们曾经认为只属于热带地区的恐龙,其实也在严寒之地留下了它们的足迹。

澳大利亚,这片如今以温暖宜人的气候和独特生态而著称的大陆,在1亿至6500万年前的中生代,却是一个截然不同的世界。那时的澳大利亚大陆位于地球的更南端,紧邻着寒冷的南极洲。这样的地理位置,使得这片土地上曾经生活过的恐龙,不得不面对极端的寒冷环境,挑战着生存的极限。

那么,这些极地恐龙是如何在冰天雪地中生存下来的呢?早期的理论曾认为,当严冬降临,恐龙会迁徙到气候更温暖的地方去。然而,这一观点如今已被新的发现所推翻。越来越多的证据表明,“越冬”策略——即恐龙要么演化出适应寒冷的能力,要么寻找庇护所抵御严寒——才是它们应对极端气候的真实写照。

特别值得一提的是,通过对极地恐龙骨骼的细致研究,科学家们发现这些恐龙的骨骼在一年中都在持续生长,这表明它们并没有像某些动物那样选择冬眠来度过寒冬。这意味着,这些恐龙必须找到其他方式来适应和抵御严寒。

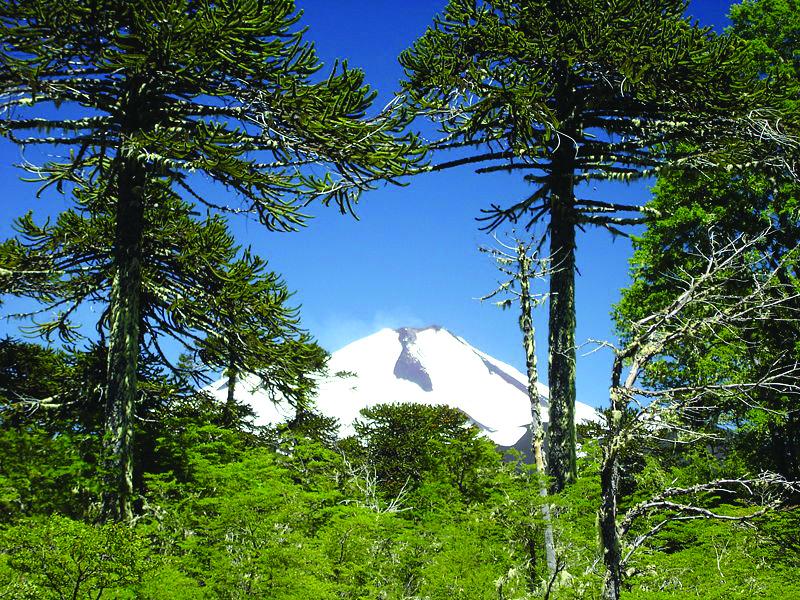

对于当时的极圈来说,虽然其寒冷程度远不及今日,但漫长的冬季和昏暗的光照条件仍然对恐龙的生存构成了严峻挑战。然而,生命总是能找到适应之道。一些耐寒的植被,如银杏等,即使在这样恶劣的环境下也能顽强生长,为食草恐龙提供了宝贵的营养来源。而对于肉食恐龙来说,这无疑是个好消息,因为更多的猎物意味着更丰富的食物资源。

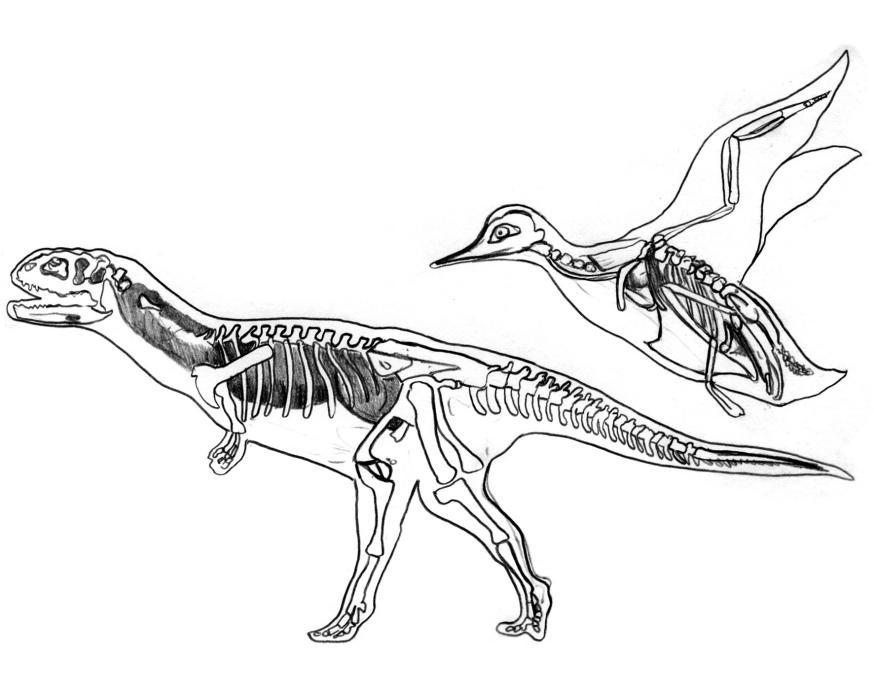

在极地恐龙中,有许多种类展现出了惊人的适应能力和生存智慧。以迅猛龙为代表的兽脚亚目恐龙,它们拥有高效率的呼吸系统,这使得它们能够成为迅捷而致命的猎杀者。它们的气囊与脊柱紧密相连,随着肋骨的运动而膨胀、收缩,从而在移动时实现有效的换气。这种独特的呼吸系统,不仅为它们提供了强大的运动能力,也让它们能够在寒冷的空气中更高效地调节体温,减少能量消耗。

有趣的是,这种高效率的呼吸系统,在鸟类的身上也得到了体现。鸟类与兽脚亚目恐龙拥有相似的充气式脊梁骨结构,这被认为是鸟类从恐龙祖先那里继承下来的特征。这种结构不仅增强了鸟类的飞行能力,也让它们能够在寒冷的季节中保持体温,适应各种环境。

除了呼吸系统外,极地恐龙还通过其他方式来适应寒冷的环境。例如,一些恐龙的气囊会延伸至脖子两侧,形成中空的结构,这有助于减少热量的流失。同时,它们也可能拥有一层厚厚的羽毛来保暖,这使得它们能够在寒冷的冬季中保持体温的稳定。

鸭嘴龙是一个引人注目的例子。2015年,在阿拉斯加的偏远地区,科学家们发现了一具长达九米的食草恐龙化石。这是极地恐龙最北的出土地点之一,也是古生物学家们研究的重要对象。通过研究这具化石遗骸,科学家们确认这是一个新发现的物种,它与来自更南方地区的近亲物种在形态上存在着显著的差异。

这只北极的鸭嘴龙,虽然拥有四只脚,但科学家们认为它能够以后脚站立来够取高处的食物。它鸭嘴般的面部结构和众多的牙齿,使得它能够轻松地咀嚼和消化各种植物。更重要的是,这种恐龙展现出了惊人的适应力。它们不仅能够在黑暗中生活数月之久,还能应对冬季温度的急剧下降,甚至包括降雪等极端天气条件。

研究表明,草食性的北极鸭嘴龙很有可能终年都住在极地区域。

这些新发现不仅让我们对极地恐龙有了更深入的了解,也再次证明了这些生物的强大适应力和生存智慧。它们通过改变自身的生理结构和行为方式,成功地在极端的环境中生存下来,成为自然界中的佼佼者。

然而,尽管极地恐龙拥有诸多御寒的法宝,但我们仍然无法确定如果它们生活在今天这个更加寒冷的两极地区,是否能够继续生存下去。如今的极区温度极低,只有最顽强的生命才能在这样的环境中支撑下去。这与中生代时期的情况截然不同,那时的极地虽然寒冷,但由于大气中二氧化碳浓度较高,地球整体温度较高,极地地区也能长出繁茂的植被。

高浓度的二氧化碳导致了地球的温室效应,使得极地附近的动植物能够更容易地生存和繁衍。然而,随着恐龙时代的结束和人类时代的到来,大气中的二氧化碳浓度逐渐降低,气温也随之下降,极地地区再次被冰雪覆盖。这一变化不仅改变了地球的气候格局,也对生活在这些地区的生物产生了深远的影响。

研究表明,高浓度的二氧化碳使全球温度上升,极地附近的动植物因此更容易生存。

总的来说,极地恐龙作为史前时期的奇特生物,它们的存在和适应方式为我们提供了宝贵的科学研究和探索的素材。通过深入研究这些生物的生活习性和生存策略,我们不仅能够更好地理解自然界的奥秘和生命的顽强,也能为应对当前全球气候变化等挑战提供有益的启示和借鉴。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:沈萍 中国地震局地球物理研究所研究员

图文简介