践行大食物观 筑牢蓝色粮仓

大家好!我是来自中国水产科学研究院、黄海水产研究所的杜美荣。今天来分享下建国后,我们国家如何从 “吃鱼难” 到渔业大国的历程。

我国水产品产量及在世界水产品产量当中的比例,大概是多少呢?2025 年,我国水产品产量 7358 万吨,占世界产量的 30% 多;人均占有量超过 50 公斤,是世界人均占有的近两倍。这其中,养殖产量贡献了 81%;我国的水产品养殖产量,占世界水产品养殖产量的 60%。

建国初期,我国的水产品消费现状是怎样的呢?建国初期,经济水平低,水产品供应紧张,价格贵。1950 年总产量仅 91 万吨,“吃鱼难” 问题突出。

1958 年,中共中央《红旗》杂志发表高文华《养捕之争》一文,虽表述 “以养殖为主” 和 “以捕捞为主” 两种意见,但更倾向前者。经讨论并依据党的八大二次会议精神,最终确定 “养捕并举” 的指导思想。此次讨论意义重大,是世界首次在国家层面将水产养殖与捕捞业置于同等地位,让中国认识到单靠捕捞无法满足需求,需发展新的生产方式;也使中国成为首个超前意识到水产养殖在现代渔业中重要作用的国家。

我国建国初期的 “吃鱼难”,是如何破解的呢?任何一个物种能够走进千家万户,都与这个品种的规模化繁育和养殖技术的突破密不可分,“吃鱼难” 的破解也是一样的。上世纪 50 年代末,“四大家鱼” 人工繁殖关键技术的突破,结束了我国淡水养殖苗种来源靠天吃饭的历史,使淡水养殖业得到了突飞猛进的发展。

在海水养殖领域,我国的养殖又经历了哪些呢?我国的海水养殖自新中国成立之后,经历了几次养殖浪潮。

rId5

第一次以大型藻类为代表。建国初期,因碘供应受限,科学家攻关海带等大型藻类苗种培育和养殖技术;上世纪 50 年代起,我国成为世界第一海藻养殖大国。

第二次以对虾为代表。上世纪五六十年代,经协作攻关,突破对虾养殖关键技术,掀起了第二次养殖浪潮;我国的对虾产量跃居世界第一,占全球的 30% 以上。

第三次以扇贝为代表。上世纪 70 年代,我国攻克了扇贝养殖技术,并引进了新品种,掀起了第三次养殖浪潮。

海水养殖,推动海洋经济发展和渔民致富。1989 年起,我国的水产品产量首次跃居世界第一,并持续至今,解决了 “吃鱼难” 问题。

经半个多世纪的发展,我国形成完善的学科体系。渔业科技进步贡献率在 2020 年达到 60% 以上,居大农业领先水平,在应用和基础两个层面进入世界前列。

我国在渔业育种和养殖技术方面,均有显著的突破与进步。

在渔业育种方面,我国高度重视种业安全与发展。2021 年开展首次水产养殖种质资源普查,摸清家底,并推进了国家水产育种联合攻关计划,培育突破性新品种以实现种业 “突围”。例如曾长期依赖进口的南美白对虾优质亲虾种源,经多年攻关,我国已筛选储备丰富的对虾种质资源,即便国外种源断供,也能支持产业需求与发展。

在养殖技术方面,我国持续创新。多营养层次综合养殖模式作为 “桑基鱼塘” 的现代新发展,被 FAO 等国际组织列为全球推广的 12 个可持续集约化水产养殖典型成功案例之一,引领世界海水养殖绿色高质量发展。同时,围绕生态健康发展,建立了大水面生态渔业、工厂化循环水养殖、智能化池塘养殖、渔农综合种养、海洋牧场立体养殖等一系列生态高效的生产模式。

rId5

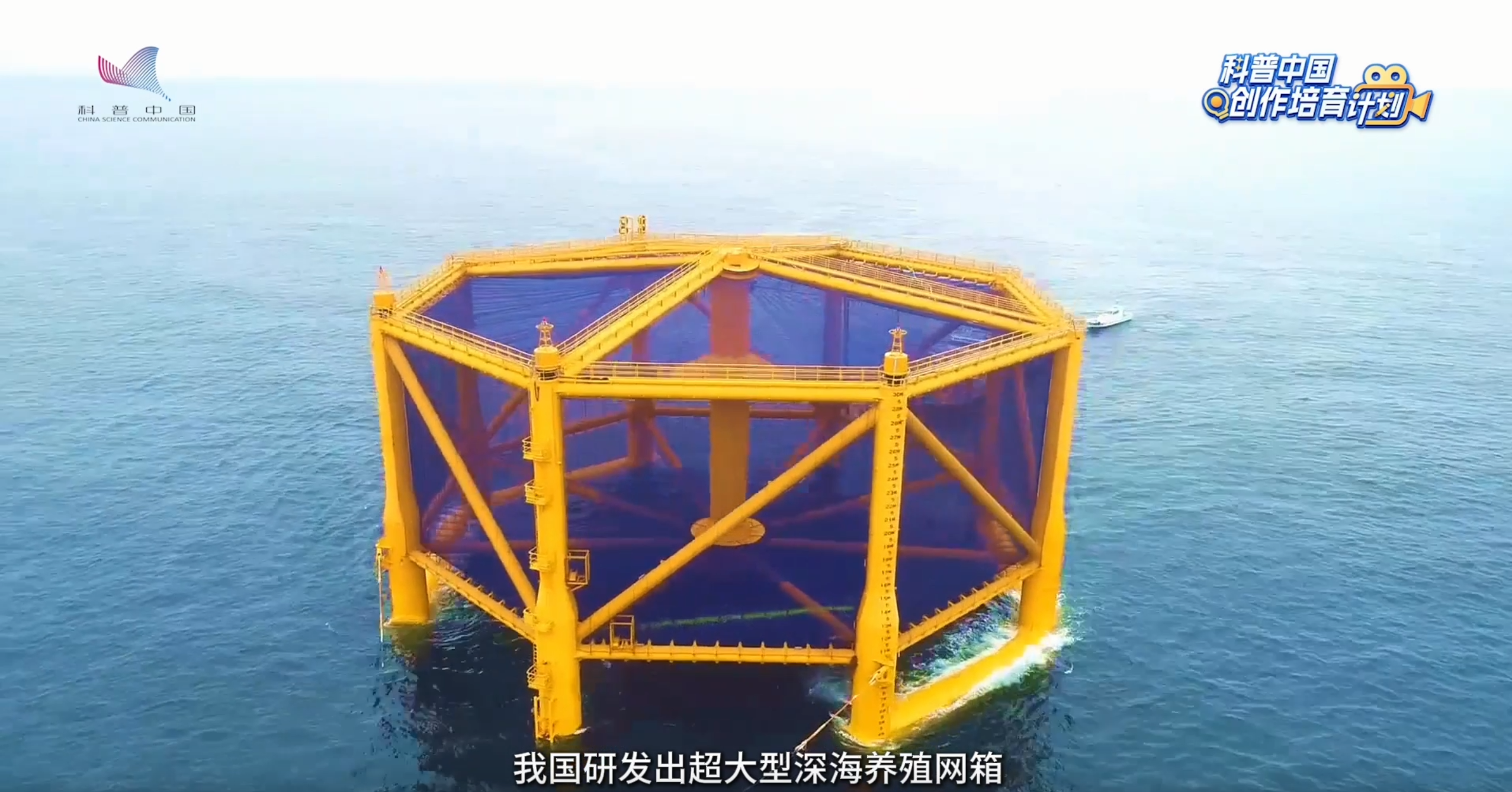

现代化的水产养殖业是什么样子的呢?自 2017 年起,中央一号文件持续提出,支持发展深远海养殖、建设海洋牧场。在科技助力下,我国研发出超大型深海养殖网箱 “深蓝 1 号”、首座深远海大型管桩式养殖围栏 “蓝钻 1 号”、全国首艘 10 万吨级智慧渔业养殖工船 “国信 1 号” 等一系列深远海养殖装备。目前,我国已有 40 余个深远海大型养殖装备,为保障粮食安全、拓展蓝色经济空间提供有力支撑,也为全球海洋资源可持续利用贡献中国方案。

国家提出树立大食物观,渔业是践行大食物观的重要载体,是多元化食物供给的重要组成部分。一代代科学家在新品种创制和养殖技术创新等方面持续努力,以科研创新赋能渔业新质生产力发展,“耕海牧渔”,筑牢 “蓝色粮仓”。

建国初期,我国面临 “吃鱼难” 的困境,后又在 “养捕并举” 的引领下,突破养殖技术、掀起海水养殖浪潮、创新生态养殖模式、建成现代渔业体系,水产品产量稳居世界首位,为全球渔业贡献中国智慧。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国水产学会

审核:鲍华伟 全国水产技术推广总站中国水产学会正高级农艺师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介