宫廷金鱼:水中精灵的千年传奇

当一尾尾色彩斑斓的金鱼,在水中舒展鳍尾,那灵动的身影,仿佛是从历史深处游来的精灵。这些被称作 “有生命的艺术佳作” 的生灵,不仅承载着千年的养殖智慧,更藏着一段段与宫廷、与城市紧密连接的故事。

大家好!我是来自北京市水产技术推广站的何川。今天我们要聊的,是一群特别的水中精灵 —— 宫廷金鱼。

中国金鱼的故事,起源于 1700 多年前的晋朝。当时,人们发现了变异的红色或金色的鲫鱼,视若神物。到了唐朝时期,唐肃宗下令全国修建 81 所放生池,这些奇特的变异金鱼,有了安身之处。南宋时,宋高宗赵构在杭州德寿宫里,专门辟出了金鱼养殖池,让这些金鱼首次游进了皇家的视野。明朝时的万历皇帝,更是把金鱼请上了书桌案头,还在宫里办起了赏鱼活动,让金鱼成了宫廷新的宠儿。清代的雍正、乾隆、道光等皇帝,都特别喜欢金鱼,紫禁城、圆明园、颐和园里,到处都能看到它们舞动的身影。

北京作为中国金鱼的发祥地之一,和宫廷金鱼的产生有着不解之缘。明朝迁都北京时,中国金鱼沿着大运河,从南方来到了京城,从此在这里扎根。清代皇宫里专门设有 “鱼处”,也就是 “鱼屋子”,有大师傅和五六名太监,专门照顾各种金鱼,几百盆金鱼在宫闱之中,悠然地生活。清末大太监 “小德张” 的后人曾记录,这里由首领太监坐镇,小太监和小伙计负责日常管护,足见皇家对金鱼的重视程度。

那时候,金鱼不仅仅是皇帝的玩物,从权贵大户到小康人家,都以摆上几盆金鱼为乐。慈禧太后爱在夏天赏鱼,光绪帝的瑾妃,也对金鱼情有独钟。在北京城的庭院或居室里,有这样一汪碧水,几尾彩鱼游弋,是无比惬意的景致。

1924 年溥仪出宫后,人们在承乾宫,发现了大约 200 多种奇样异种的金鱼,其中大的可以达到一英尺多长,这些都是民间难得一见的珍品。其实早在 1915 年,原属皇家的金鱼,就被移到了中央公园的金鱼陈列处,这是全国第一个能看到宫廷金鱼的园林公园,大众百姓们,终于能够亲眼看到昔日皇家珍物的风采。

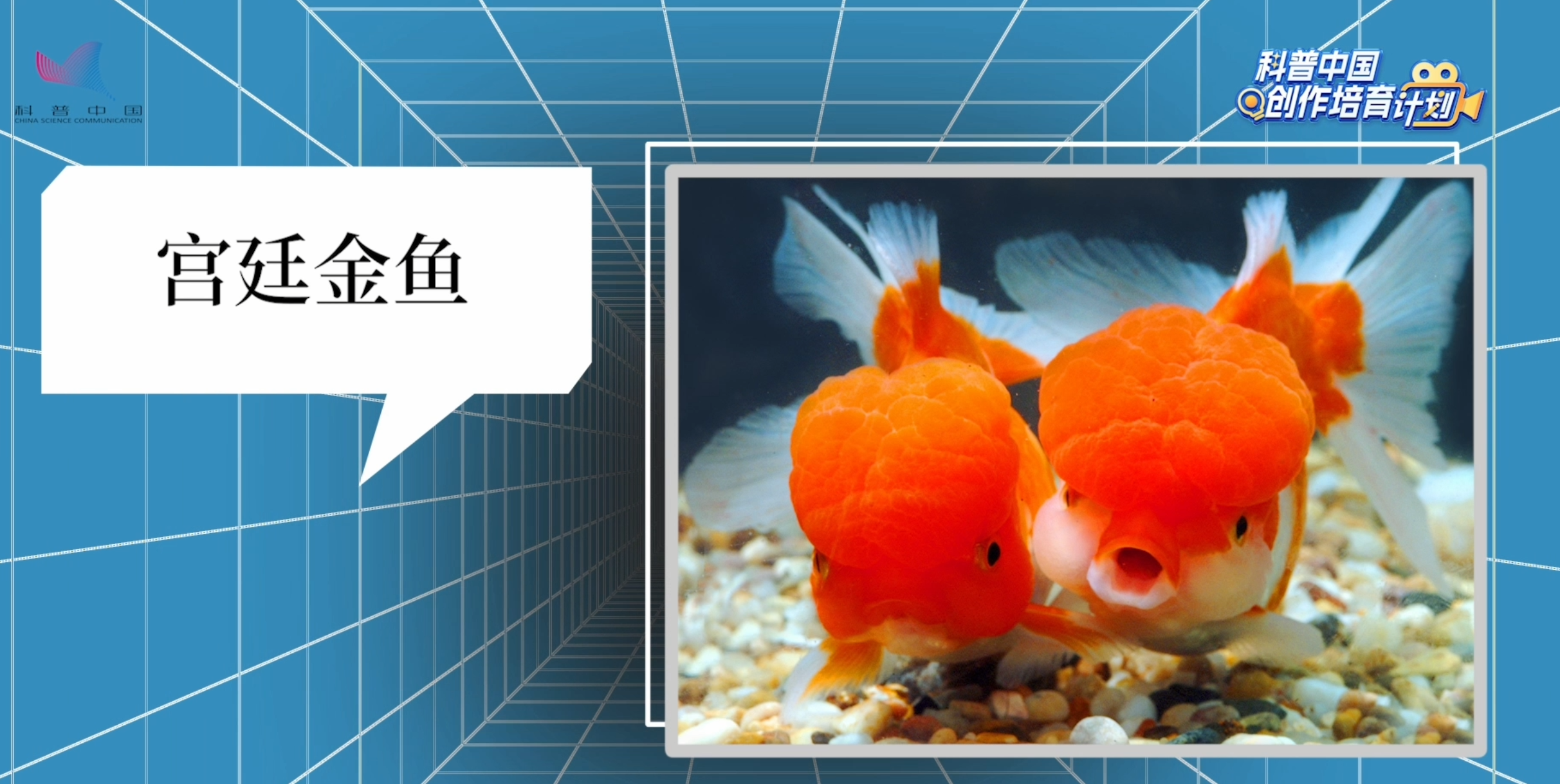

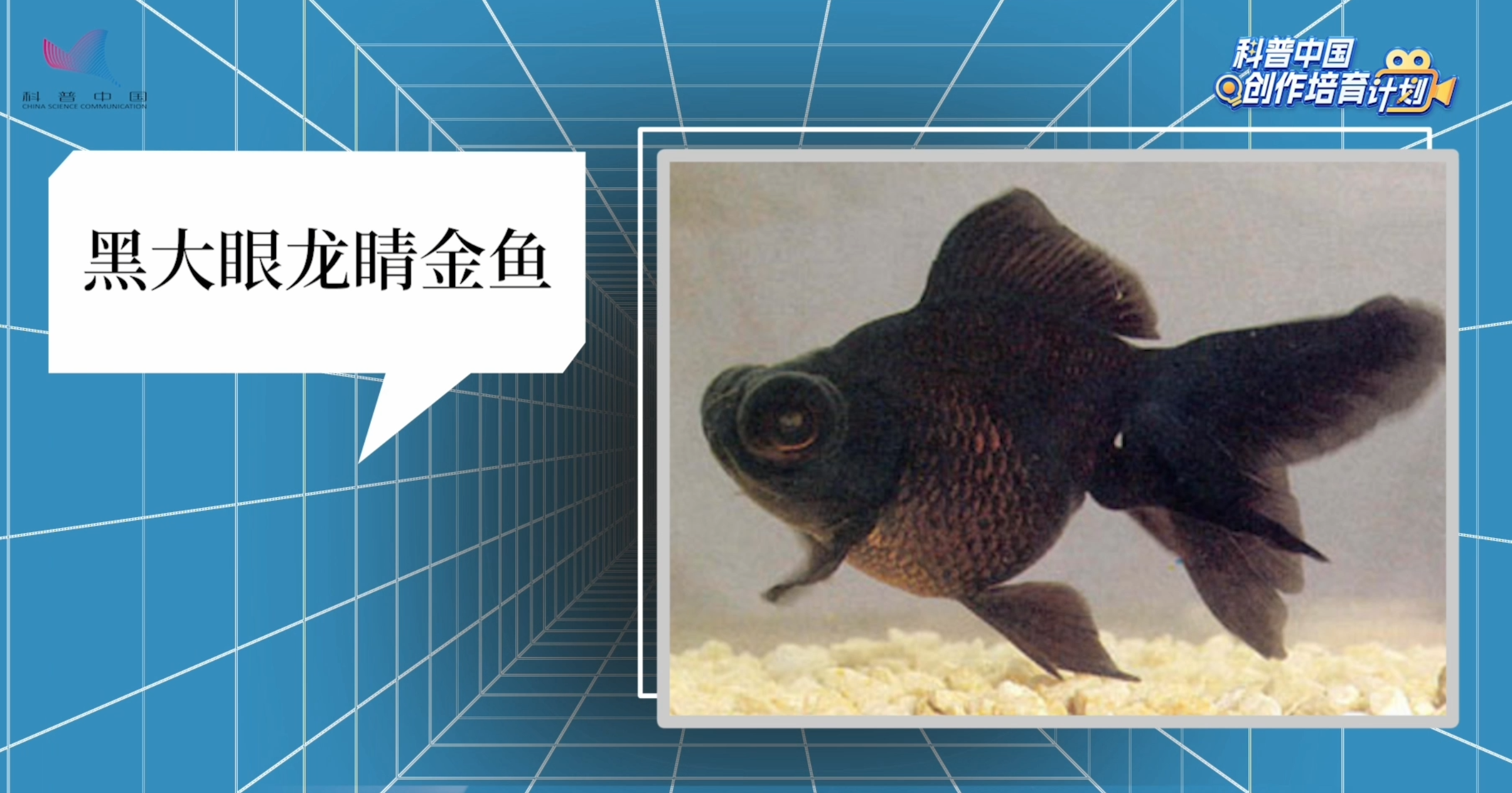

说到宫廷金鱼的名品,那可真不少。比如鹅头红金鱼,红头白身,头部肉瘤圆润饱满,像戴了顶红色的绒帽,而它体色洁白无瑕,更有美好的吉祥寓意。王字虎头金鱼更有特点,头顶的肉瘤形成了一个 “王” 字纹路,配上圆胖的体态,既有威严之势,又憨态可掬,是贵气的代表。还有黑大眼龙睛金鱼,通体墨黑,突出的两个眼球像两颗黑宝石,游动时尽显端庄。

欣赏宫廷金鱼也有讲究:一要看游姿,要优雅从容;二看体态,比例适中,丰腴有度;三要看特征,品种特点要鲜明;四要看花纹和颜色,花纹要分布均匀,颜色要艳丽夺目;最后还要看看整体,需要透着高贵典雅的气质,才算一条完美的宫廷金鱼。

如今,我们正在努力保护和传承金鱼文化。一方面,开展宫廷金鱼的种质资源保护,留住这些珍贵的品种;另一方面,传承传统的金鱼养殖技艺,培育出精品金鱼。既需要精挑细选的匠心精神,也要结合现代养殖技术和设备,在保护中不断创新。

从唐朝的放生池,到明清的宫廷养殖容器;从皇家禁园,到寻常百姓的庭院,金鱼走过了千年历程。它们不仅是美丽的观赏鱼,更承载着深厚的历史文化底蕴。希望通过我今天的介绍,大家能够更了解宫廷金鱼,喜爱宫廷金鱼,一起守护这份水中传奇,让它们的美继续绽放下去。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国水产学会

审核:鲍华伟 全国水产技术推广总站中国水产学会正高级农艺师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介