海肠—餐桌上的鲜味密码

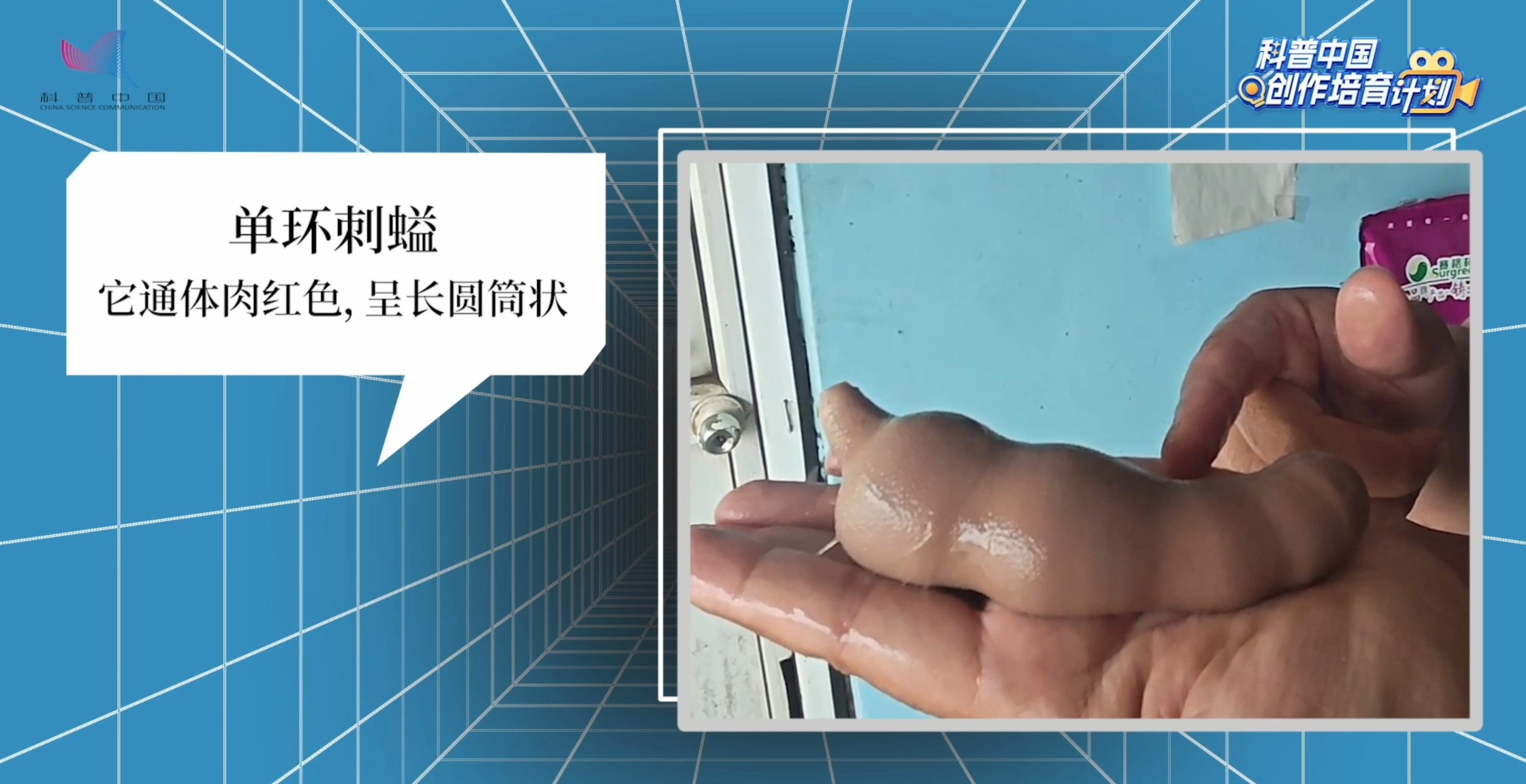

大家好!我是来自河北省唐山市水产技术推广站的岳强。今天我介绍的是,在黄渤海沿岸的潮间带,藏着一种外形奇特、却滋味鲜美的生物。它通体肉红色,呈长圆筒状,体长 10-30 厘米,体表布满颗粒状突起,前端是圆锥形吻部,尾部有一圈 8-13 根刚毛,形成 “单环”—— 这就是俗称的海肠 “单环刺螠”。因外形酷似猪大肠,民间亲切地称它 “海肠子”,在当地渔民眼中,这可是堪比海参的 “海中珍品”。

海肠的家主要分布在辽宁、河北、山东沿岸的潮间带至浅海的泥沙底质中。它们巧妙地在泥沙里营造 “U” 形洞穴,洞口像个小烟囱般微微凸起,洞穴深度约 40 厘米。这些洞穴不仅是藏身之所,更是高效的觅食基地。海肠会在洞口分泌粘液捕获食物,用吻部刚毛摆动产生水流,将单胞藻、浮游动物、有机碎屑等送入口中,同时通过尾部吸排海水形成穿洞水流,滤水率高达 0.16-0.20L/(g・h),是普通双壳贝类的 1.5 倍。

最神奇的是它们的繁殖行为 ——“婚舞”。夜晚降临,当水温与月相达到特定条件时,雌雄海肠会集体离开洞穴,游到海面产卵繁殖。这时若遇大风,不少海肠会被风浪卷到岸边,成为赶海人的意外收获。经验丰富的赶海人,还能凭着洞口的特殊形态,精准在潮间带找到躲藏在 40 厘米深泥沙下的海肠。

海肠被称为 “生态工程师”,是因为它有项绝技:能在高浓度硫化氢的环境中生存,而且还能利用体内的硫醌氧化还原酶(SQR),将底泥中对其他生物有毒的硫化物转化为无毒的硫代硫酸盐,改善底质的 “毒性环境”;同时,海肠通过摄食和代谢过程,还能有效处理底质中的有机物。研究表明,实验室条件下海肠能去除水体中 95% 的氨氮和 90% 的悬浮物。聪明的渔民利用海肠的这些特性,让其与虾、蟹、刺参等养殖品种混养,既能清理残饵、粪便等有机废物,又能去除池底硫化氢的污染,形成 “一水双收” 的立体生态养殖模式。

相传在清朝年间,有一位来自山东福山的御厨,做菜鲜美无比,深得皇帝和太后的喜爱。有心者仔细观察发现,每次御厨在菜出锅前,都要从袖里抖点什么出来加到菜里,之后菜品就变得鲜美起来。直到御厨告老还乡,大伙才知道所抖出的是干海肠磨成的粉。

为什么撒上海肠粉菜就变好吃了呢?原来海肠干制品中谷氨酸、甘氨酸等 5 种呈味氨基酸含量超过了 32%,这就是用海肠做的捞饭、饺子等菜肴异常鲜美的密码。先将海肠带刚毛的首尾去掉,否则吃起来会扎嘴,再把内脏挤出,只留肠管切成 1 厘米小段备用。第一步,将海肠段用热水焯 10 秒,海肠体壁收缩,外层变得脆弹,甘氨酸与谷氨酸也在此时瞬间释放;第二步,韭菜切小段后猛火爆炒,韭菜中辛辣的硫醚类化合物随热力挥发,此时快速加入焯好水的海肠段和汤汁,汤汁要提前用鱼骨、虾头熬足半小时;第三步,加入蚝油和少许冰糖,勾薄芡至 “挂勺不滴” 的状态,炒匀后浇在热米饭上。米饭最好选东北大米,吸饱汤汁后仍能粒粒分明。海肠的鲜甜中和了韭菜的辛辣,韭菜的芳香又放大了海肠的鲜美,形成 “1+1>2” 的味觉协同,一碗见底仍让人意犹未尽。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国水产学会

审核:鲍华伟 全国水产技术推广总站中国水产学会正高级农艺师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介