海里的天线宝宝——绿鳍马面鲀

大家好!我是来自山东省海洋科学研究院的吴莹莹。

大家看,面前这条鱼是不是很特别?它背上有一根长长的刺,像不像 “天线宝宝”?

绿鳍马面鲀是一种海洋鱼类,所以被称为 “海里的天线宝宝”。

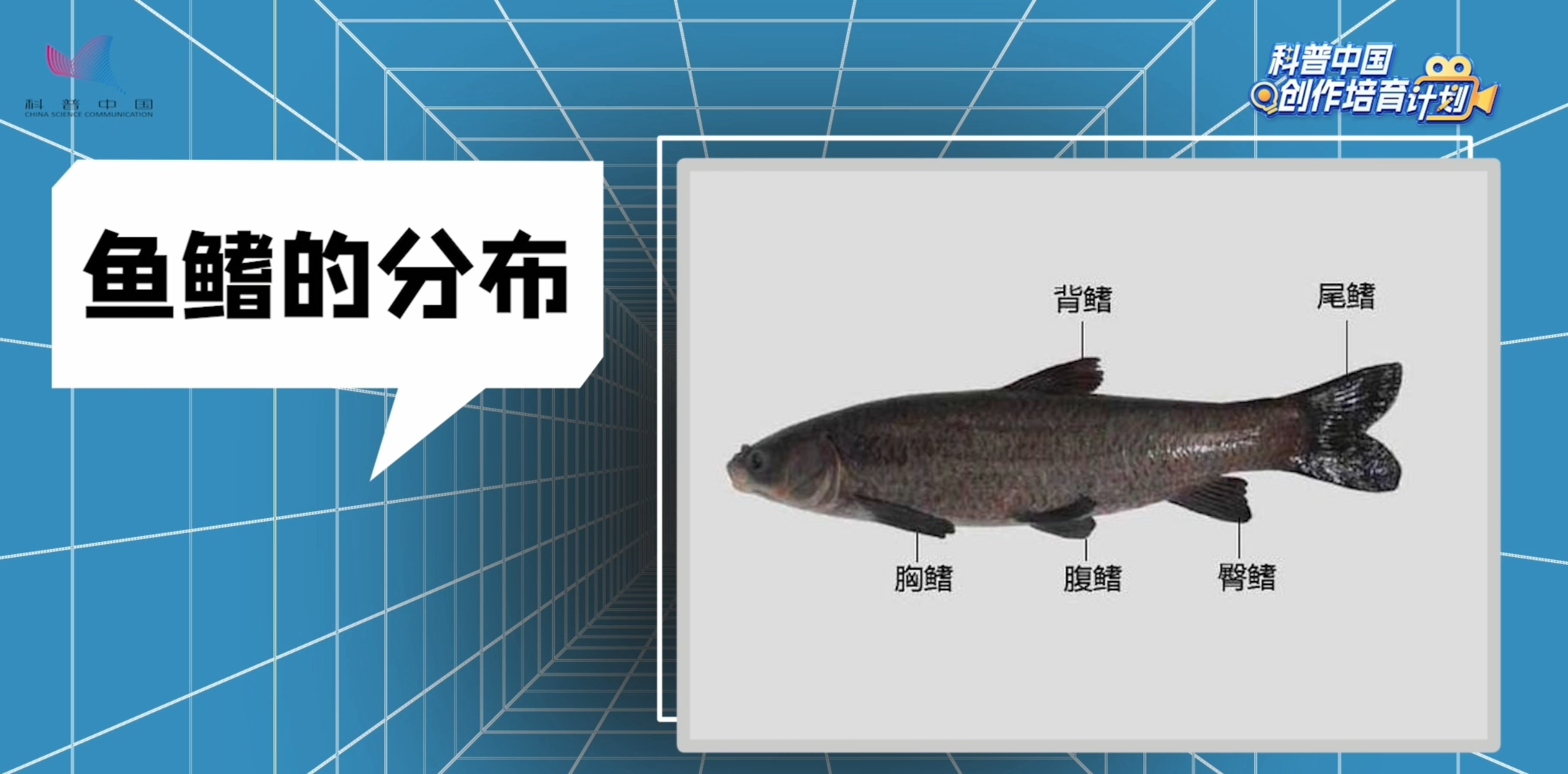

先说说这根 “天线”,它其实是绿鳍马面鲀的第一背鳍。咱们先简单了解一下鱼鳍的知识:鱼鳍是鱼类游泳和平衡身体的重要器官,包括胸鳍、腹鳍、背鳍、臀鳍和尾鳍。胸鳍相当于陆生动物的前肢,能控制方向和刹车;背鳍和臀鳍主要帮助鱼体保持平衡;腹鳍相当于陆生动物的后肢,可以协助背鳍和臀鳍维持鱼体平衡,和辅助鱼体升降、拐弯;尾鳍既能使身体保持平衡、把握运动方向,又能同尾部一起产生前进的推动力,起到推动器的作用。

但绿鳍马面鲀的第一背鳍不太一样,成鱼游动时,这根 “天线” 大多平贴在背部,显然在保持鱼体平衡方面,它并未发挥主要作用。不过它上面有锥形的倒刺,一旦遇到危险,比如被天敌盯上时,第一背鳍就会立刻展开,让鱼看起来 “变高” 了,如此既能吓退捕食者,倒刺还能刺伤对方,成了保护自己的 “防御武器”。

其次是加工 “废弃物” 也是宝。绿鳍马面鲀食用前,去除的皮、内脏、头等,并非废弃物。咱们先说说它的肝脏:这种鱼的肝脏约占体重的 10%,含 39% 的粗脂肪,脂肪酸中 70% 为不饱和脂肪酸,EPA 和 DHA 丰富,能维持细胞稳定、降血压血脂,是加工制作鱼肝油等保健品和医疗药品的优质原料。另外,肝脏中氨基酸比例符合优质蛋白标准,能体现海鲜鲜味的呈味氨基酸占 44%,因此绿鳍马面鲀的肝脏是优质的鱼肝油原材料和营养丰富、味道鲜美的优良水产品,是妥妥的宝。

将绿鳍马面鲀的鱼头、鱼皮和内脏,还可加工制成鱼粉和液化饲料,在水产养殖和畜牧业中可作为饲料使用,在农业中可用于开发肥料,还可用于提取鱼油等营养保健品或功能性食品。

绿鳍马面鲀的获取以捕捞和养殖为主。过去因为它的外观不佳、皮厚粗糙,没有受到人类的关注,直到上个世纪 80 年代,其低脂高蛋白的特性被发现,蛋白质含量高于带鱼,与大小黄鱼相当,才被开发。当时以捕捞为主,是我国海洋捕捞量第二的经济鱼种,仅次于带鱼。之后由于过度捕捞、污染及栖息地破坏等原因,渔获量下降。山东省海洋科学研究院、中国海洋大学、中国水产科学研究院黄海水产研究所等单位,相继突破了亲鱼培育、苗种繁育等关键技术,建立了养殖体系。我国目前每年繁育苗种超过 3000 万尾,山东省是主要产地,养殖模式多样,是深远海网箱养殖的潜力鱼种。北方近年推行陆海接力养殖,冬春陆基育苗,夏秋外海养殖,具有生长快、存活率高、成本低的优势,兼具经济与生态效益。

绿鳍马面鲀从曾被忽视的 “丑鱼”,到如今全身是宝的经济鱼类,不仅见证了人们对海洋生物认知的深化,更体现了科技与自然和谐共生的智慧。希望未来,我们能继续用科学的方式守护这份海洋馈赠,让绿鳍马面鲀的故事在蔚蓝的海洋里不断延续。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国水产学会

审核:鲍华伟 全国水产技术推广总站中国水产学会正高级农艺师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介