鱼吃什么才健康?揭秘水产饲料的“营养密码”

大家好!我是来自集美大学的李学山。

谈及吃什么健康,我们首先会想到:人得吃肉类、蔬菜、米饭、水果等食物,才能营养均衡、身体健康。今天我跟大家要聊的是:鱼类吃什么才健康。鱼类不能直接吃肉类、蔬菜、水果等,鱼类得吃饲料。那怎么样才能保障鱼类营养均衡呢?今天我们就来揭秘:水产饲料的 “营养密码”。

鱼类吃的饲料,通常有一个特定的饲料配方。不同鱼类营养需求差异巨大,没有 “万能配方” 能够 “一料通喂”。

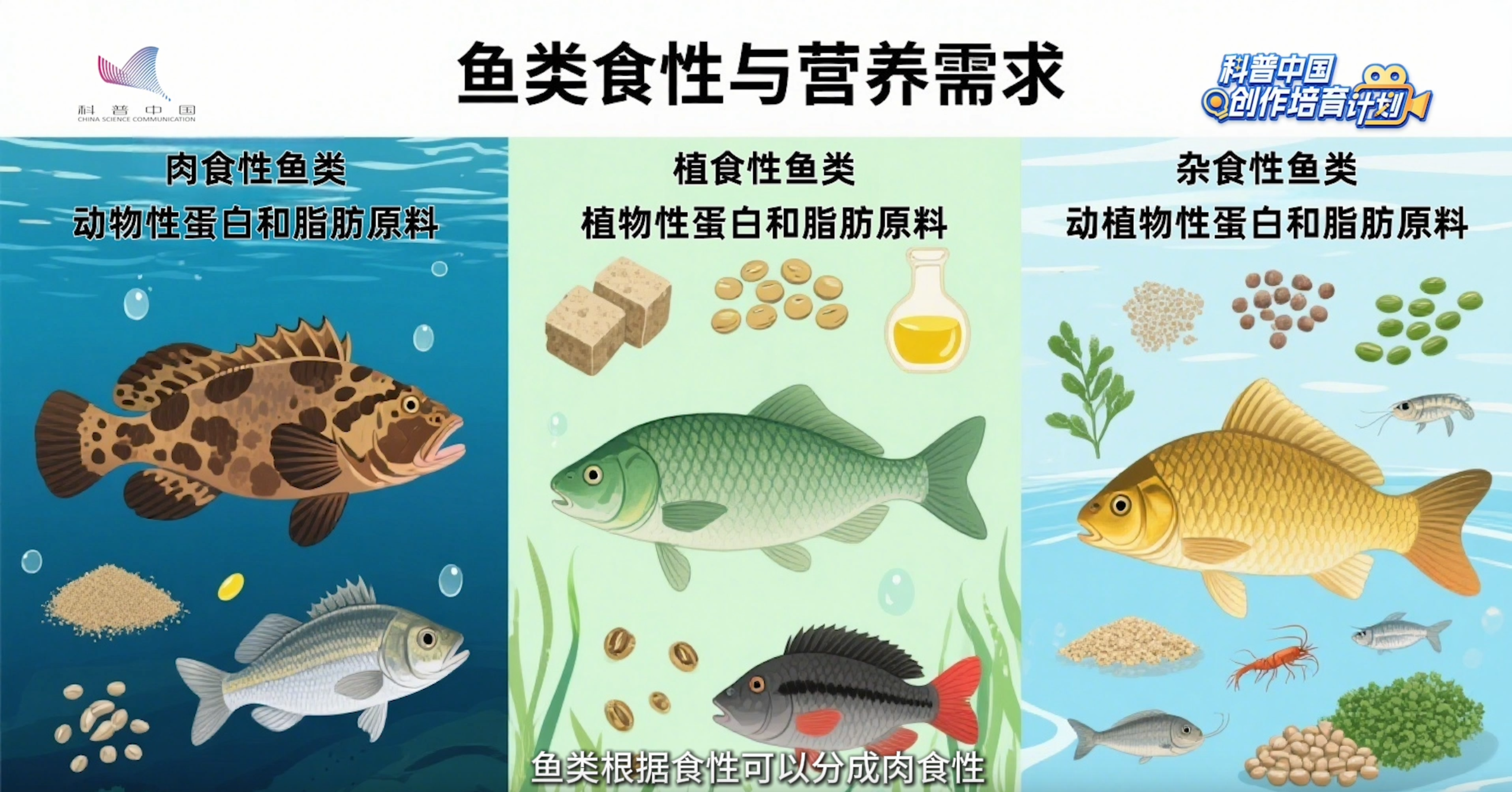

鱼类的营养需求,首先由其食性决定。鱼类根据食性可以分成肉食性、植食性和杂食性。肉食性鱼类如石斑鱼、鲈鱼,通常需要高蛋白和高脂肪,利用鱼粉、鱼油等动物性原料;草食性鱼类如草鱼,对蛋白质的需求较低,能利用豆粕、豆油这样的植物性原料;杂食性鱼类,如鲤鱼、罗非鱼等,对蛋白需求介于两者之间,可灵活利用动植物性原料。

其次,鱼类的生长阶段不同,对营养需求也不同。仔鱼、幼鱼需要高蛋白、易消化的微小颗粒饲料;成鱼则更侧重能量供给,饲料粒径也需要加大;繁殖期的亲鱼则需要 EPA、DHA 和维生素(VE、VC)来支持性腺的发育。因此,“一料通喂” 只会导致营养失衡,影响鱼类生长。

蛋白质是鱼类生长的 “基石”。蛋白质是鱼类肌肉、肝脏、肠道等组织的主要成分,还能提供必需氨基酸(如赖氨酸、蛋氨酸),更是免疫系统的 “后盾”。饲料蛋白不足会影响鱼类生长,而蛋白过量会增加代谢负担。因此,合理搭配才是关键。

脂肪是能量与健康的 “双刃剑”。脂肪是高效能量库,单位脂肪是蛋白质产生的能量的 2 倍以上,还能提供鱼类无法合成的 ω-3、ω-6 系列必需脂肪酸,助力细胞膜构建、神经发育和免疫力提升。

碳水化合物是经济的 “能量助手”。淀粉和纤维素是碳水化合物的主要形式,鱼类能利用的碳水化合物主要是淀粉。淀粉既能提供能量、降低饲料成本,又能作为粘合剂让饲料成型。但鱼类利用碳水的能力有限,肉食性鱼类尤其敏感,应注意其用量。

维生素和矿物质在饲料中虽然微量,但起到关键性作用。维生素 C 和维生素 E 能增强免疫力;维生素 D 调节钙磷代谢;钙磷是骨骼和鳞片的主要成分;锌和硒等微量元素,则参与酶活性和抗氧化力。哪怕缺乏一种,都可能导致生长停滞、畸形或免疫力下降。

合理合法使用添加剂,是保障饲料品质的有效方式。营养性添加剂,如稳定性 VC、赖氨酸能补充饲料中不足的关键性营养素;酶制剂,如植酸酶、蛋白酶,能提高鱼类对饲料的吸收效率;抗氧化剂、防霉剂能延长饲料的保质期;益生菌、中草药提取物,则能调节鱼体肠道健康,减少抗生素依赖。但必须选择符合国家标准的产品,严禁滥用违禁药物,否则会危害鱼体健康和环境。

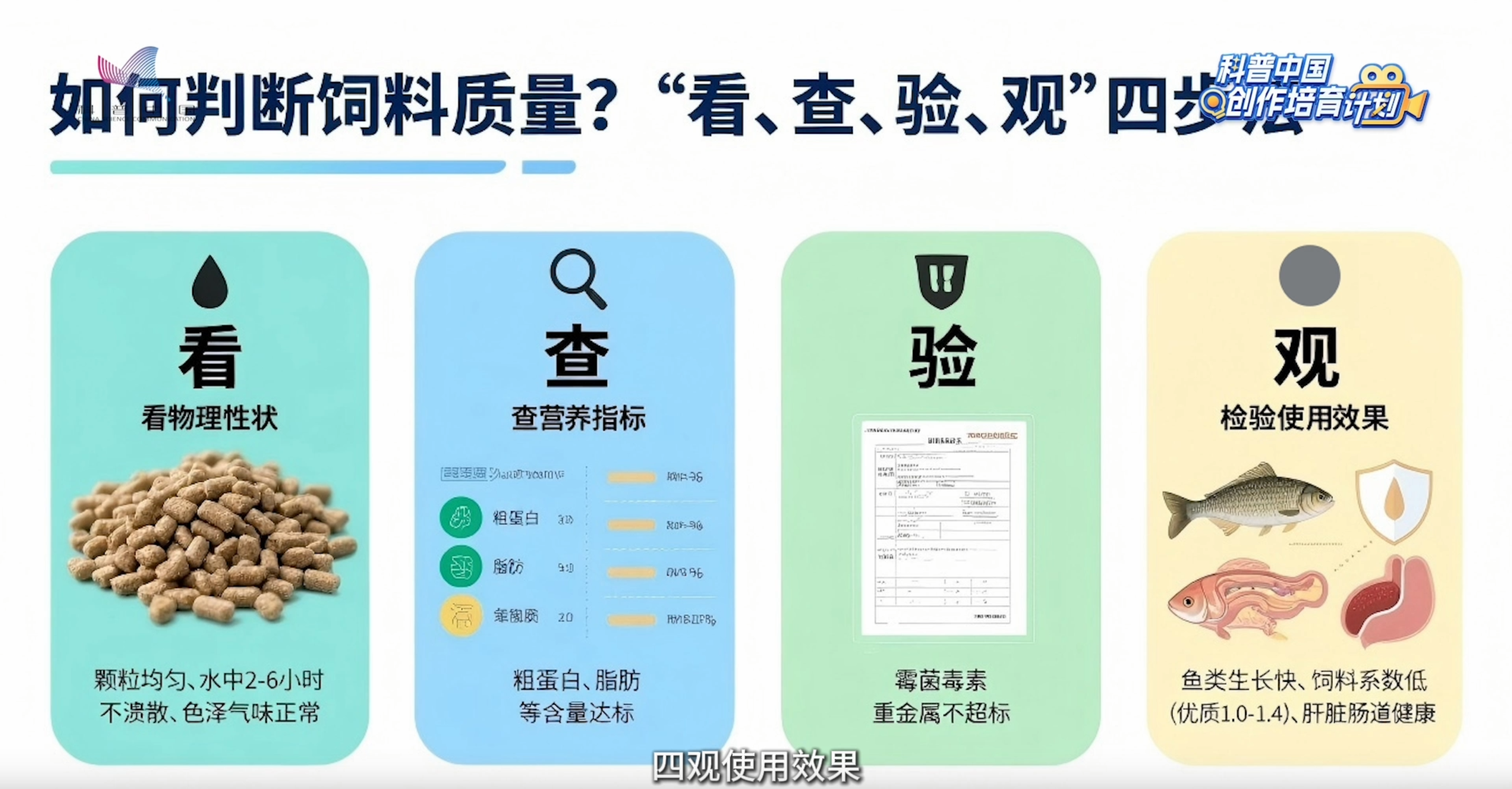

检验饲料质量:一看物理性状:颗粒均匀,水中 2-6 小时不溃散,色泽气味正常;二查营养指标:粗蛋白、粗脂肪含量达标;三验卫生标准:霉菌毒素、重金属不超标;四观使用效果:鱼类生长快,饲料系数低,优质饲料通常在 1.0-1.4,肝脏肠道健康。

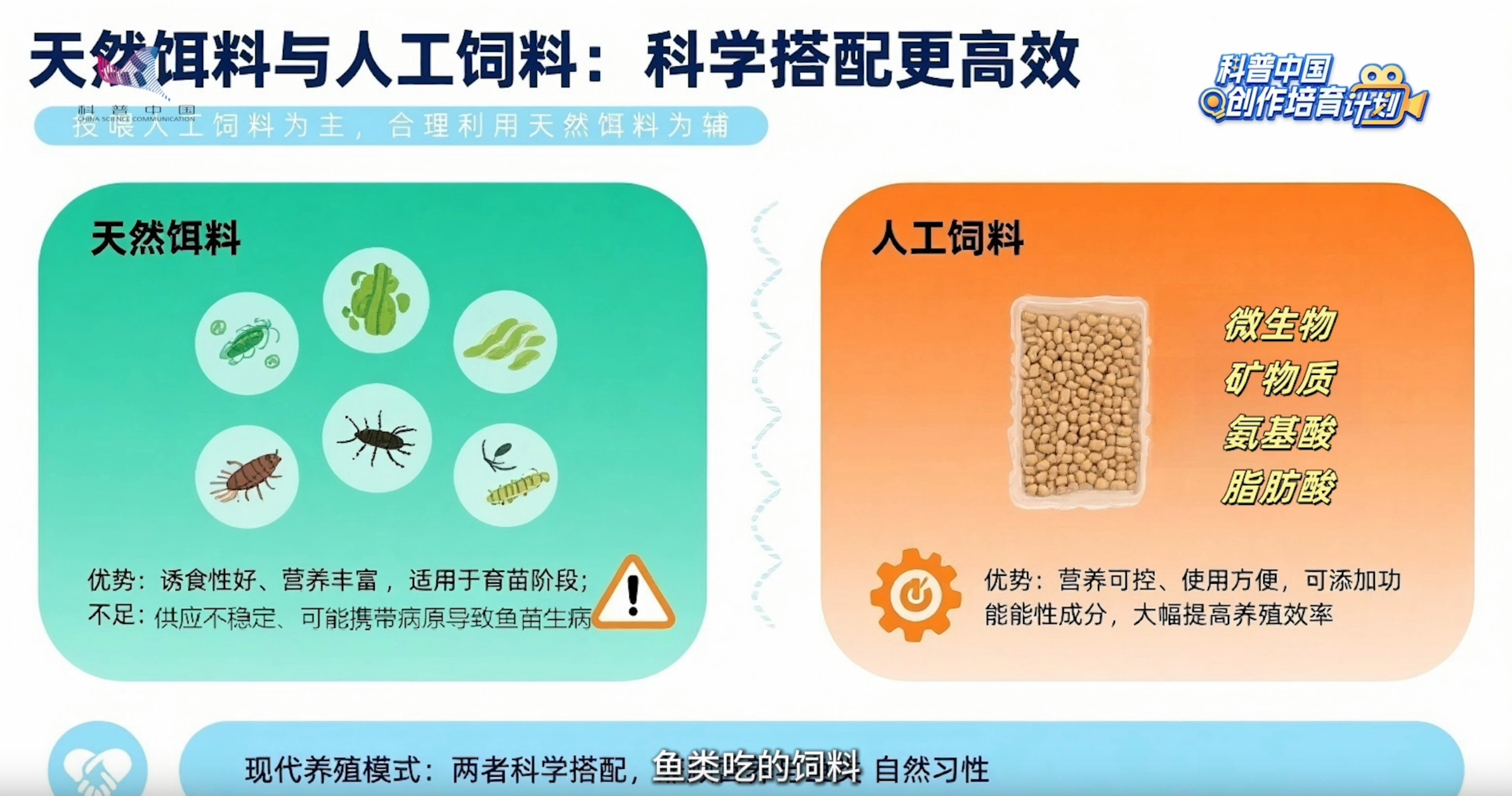

天然饵料诱食性好、营养丰富,通常在育苗阶段使用,但供应不稳定,可能携带病原,造成鱼苗死亡。人工饲料营养可控、使用方便,可添加功能性成分,大幅提高养殖效率。现代养殖以 “投喂人工饲料为主,合理利用天然饵料为辅” 的养殖模式,兼顾营养与鱼类自然习性。

夏季水温高,鱼类需要大量能量和蛋白质;秋冬代谢缓慢,需保证必需脂肪酸和维生素;繁殖期亲鱼需强化:高蛋白、DHA 和磷脂;产后则需易消化的 “恢复餐”。灵活调整饲料配方和投喂量,才能兼顾健康与养殖效益。

未来水产饲料将向可持续方向发展。使用昆虫蛋白、单细胞蛋白,减少对鱼粉的依赖;精准营养技术实现个性化投喂,智能系统减少浪费。掌握这些营养密码,才能让鱼类健康生长,让养殖更高效、更环保。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国水产学会

审核:鲍华伟 全国水产技术推广总站中国水产学会正高级农艺师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介