在“投喂式”网络中,如何保持独立思考?

2025 年 9 月 1 日,北京师范大学新闻传播学院未成年人网络素养研究中心副主任祁雪晶在 2025 科普中国说“开学第一课——探索吧,少年!”带来演讲《在“投喂式”网络中,如何保持独立思考?》。

以下为祁雪晶的演讲节选:

你有没有发现,使用手机APP的时候,如果你频繁地去点赞某一类的视频,系统便会判定你对这个领域的内容感兴趣,进而会加大此类内容的推送权重。但是,这种看似“精准”的投送,实际上也容易让我们陷入单一的信息漩涡。

网络正在如何重塑着我们的认知方式,而我们又该如何守住自己独立思考的阵地、用科学思维打破这种困局呢?

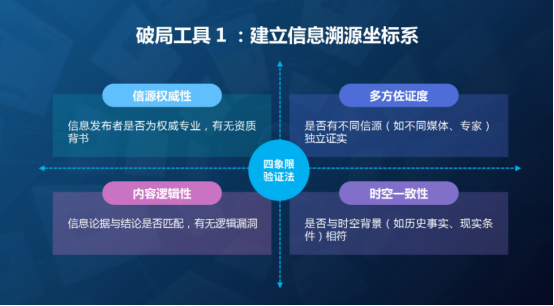

首先,我们要建立自己的信息溯源坐标体系。

同学们,你们是不是也经常在手机上面看到或者是听到这样的“震惊体”新闻?比如说“震惊:一氧化二氢无色无味,一旦吸入就会死亡”,再比如说“原来味精有毒,加热后可能有害健康”。听到这些耸人听闻的新闻,你是不是感到很焦虑?的确如此。那我们怎么样去核实这些信息呢?如果用信息核查的四象限验证法分析,你就会很容易识破——

在具体操作的时候,大家也可以养成问问题的习惯。比如说你看到了某类医疗健康的信息,你要看一看这个医学建议是否具有专业的资质、结论是否有可重复的实验的支撑。再比如说,你在判定某一类消息是否是真实的消息,你也要去琢磨一下它的背后是否有利益相关方隐藏其中,比如说经常看到的一些保健品宣传的专家观点往往就十分可疑。所以说,我们信息核查也需要建立一个科学的溯源体系。

在此,我给大家推荐几个辟谣的工具,比如说中国互联网联合辟谣平台,以及科普中国的科学辟谣等等,大家也可以在这些平台里面去了解到底是真实的信息还是谣言。

第二,我们要构建一个认知免疫屏障。

心理学当中有一个确认偏误的现象。也就是说,我们的大脑会本能地相信符合既有认知的信息,这种偏差的本质是我们的大脑为了减少认知冲突、维持心理平衡而产生的一种省力的机制,这种机制会导致个体陷入到片面的认知,难以客观地去判断事物。而破解它的关键则是主动地进行“认知接种”,就像打疫苗,我们提前给我们的认知去注入一些“抗原”,就可以刻意地去建立我们的“认知接种”。当然,这里需要我们去主动地接触一些对立的观点。

北京师范大学的研究也表明,如果青少年每周进行三次对立观点的阅读,他的批判性思维得分会提升18%。大家也可以关注一个立场相反的媒体平台。当然,如果你非常喜欢某一类型的内容,你会刻意地关注不一样的观点,而这不一样的观点则会给你带来一个思维上的跃升。

第三,设计自己的“数字时间预算表”。

很多人不知道,我们的注意力其实在被算法逐渐切割为碎片。实验也显示,我们在刷短视频的时候,人的注意力切换频率是静态阅读的7倍,而这种高频的切换会导致我们的海马体记忆编码效率下降。推荐大家养成记录自己网络接触行为的日志,你会很直观地去反思自己的用网行为。

还有一些比较好的方法,比如说“番茄工作法”和应用锁的组合。如果你用25分钟去专注地进行学习,再用5分钟去处理你的网上的消息,同时学会设置你手机当中APP的每日使用上限,你就会去科学地开支你的数字时间。

对于青少年们,希望大家都能拥有“成为聪明观众”的能力,提升自己的网络素养。具体来说,首先要学会首先要查来源,我们要去识别一些蓝V的认证,优先选择一些认证过的账号去关注。第二,要学会辨真伪,对于一些“震惊体”——刚才提到的事例,我们可以通过一些官方的信源去查证它。第三就是要防套路,我们要去分析一些短视频的制作逻辑,比如说摆拍剧情,还有一些夸张的剪辑,等等这些常见的炒作手法,去识别一些流量的套路。最后就是要重创作,我们可以自己去尝试短视频拍摄,比如说记录自己的日常生活以及自己的实验过程、读书心得等等,从创作者的视角去祛魅网络内容,从而理解信息生产的复杂性。当然了,我们要在虚拟与现实的过程当中去掌握平衡术,在数字的世界里面去扎根我们自己的现实土壤。

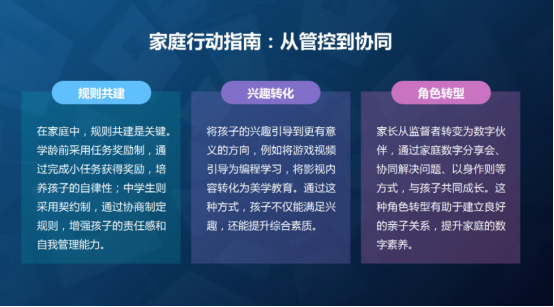

家长在对待孩子的行为的时候,要以理解和尊重为前提,避免双标管理。首先要反思自己的用网行为,要求孩子控制时长的时候,是否自己可以同步地减少上网的频率?再比如说,当孩子出现一些违规的超时行为的时候,我们怎么样去避免情绪化的指责?是否可以采取共商的机制,去引导自我进行反思。再比如说,我们引导孩子以网络内容为媒介,深化价值观的引导,对于看到的一些科普类的视频,是否可以一起讨论视频内容和课本知识之间的关系?再比如说,对于一些网络上的社会热点新闻,是否可以共同去讨论一下这个主题,引导思考真正的价值在哪里,我们应该如何去应对这些问题,从而塑造正确的价值观。再比如说,一些青少年朋友们喜欢看一些历史文化类的视频,家长是否可以结合一些历史、艺术的内容,比如说敦煌的壁画讲解等等,鼓励孩子们去线下参观博物馆,实现知识的线上认知到线下实践的闭环。就像农民不会任由自己的土地只生长一种作物,我们也要主动地去耕耘自己的网络信息田园,让算法为我们呈现一个百花齐放的数字花园,而并非是单调的数字温室。我们要学会善用平台工具,技术赋能,精准管理。

互联网并非是洪水猛兽,其本质是工具,关键在于引导青少年如何成为互联网的主人。教育的真谛在于唤醒而非控制,学会作互联网的主人,我们能够用科学思维去过滤信息,用理性态度对待观点,用平衡方式去处理虚拟与现实之间的关系。我们掌握了方式方法,就能在这个投喂式的网络中长出属于自己的思想心灵。

图文简介