从“学渣”到博士:他用魔术打开了科学的大门

2025 年 9 月 1 日,清华大学科学博物馆研究专员杨智明在 2025 科普中国说“开学第一课——探索吧,少年!”带来演讲《好奇心引路,推开科学之门》。

以下为杨智明的演讲节选:

大家好,我叫杨智明,是清华大学科学博物馆的研究专员,同时也是一名魔术师。

或许有人会好奇,在“科学第一课”的活动中,为何会有一位魔术师来讲解科学?其实,这正是我今天想和大家探讨的话题——科学,就是最精彩的魔术。

为什么这么说?不妨先听听我的故事。

PART1 课堂上的“学渣”VS魔术圈的“天才”

初一、初二时,我是妥妥的“学渣”,课本知识对我而言如同天书,ABCD象限、化学反应方程式、物理公式只要映入眼帘,就让我头疼不已。但在魔术领域,我却被圈内人视作“天才”——我能在教室里让硬币凭空消失,让纸牌跟着节奏“跳舞”,甚至能把同学的书包变没。

那时的我,仿佛活在两个完全割裂的世界:一个是课堂上茫然无措、跟不上进度的“我”;另一个是在魔术世界里备受瞩目、掌控奇迹的“我”。我曾以为,这两个“我”永远不会有交集,直到初三那节改变我命运的物理课。

PART2 一节物理课的觉醒:原来科学才是“顶级魔术配方”

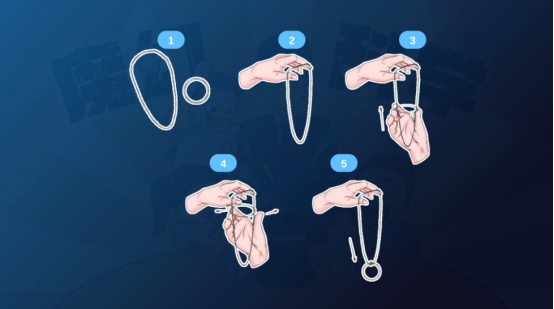

当时的物理老师给我们展示了一个“魔术”:他拿出一个普通的钥匙环和一根项链,让我们反复检查——环子没有缺口,链子没有机关。随后,他将环子在肩膀上摩擦三下,套进链子,倒数“3、2、1”,钥匙环竟直接“穿越”进了项链里。

后来的我,已经知道它背后的原理——惯性与动量守恒:

环子下落时,老师用拇指先松开环子的一侧,让环子倾斜着翻滚下落;由于惯性,链子会保持初始的静止状态,环子在链子里翻滚一圈后,自然就套在了一起。大家在家也可以尝试——找一个钥匙环和一根项链,就能复刻这个“科学魔术”。

那一刻我突然顿悟:既然力学能创造这样的奇迹,那课本里的光学、电磁学、化学、数学,会不会是更厉害、更底层的“魔术配方”?原来,物理老师不是普通的老师,而是比我更顶尖的“魔术大师”;科学课本也不是枯燥的读物,而是他的“魔法秘籍”,更是这个世界的“魔法秘籍”。

从那天起,我把对魔术的狂热彻底转移到了课本上:

- 光学反射定律,成了我理解“物体消失又重现”的关键,我非要把它研究透彻;

- 化学方程式,变成了“不同材料混合创造神奇效果”的秘诀,我总想做出更酷炫的反应;

- 电磁感应定律,更是让我知道了“胡迪尼盒”的原理,甚至萌生了研发更酷道具的想法。

基础差没关系,我用背魔术步骤的方法死磕公式,用琢磨魔术道具的劲头研究实验器材,用准备魔术表演的细心对待每一道题。老师和同学们都很惊讶,觉得我像“变了个人”,但只有我知道,我只是找到了属于自己的“学习心法”。

神奇的是,曾经让我头疼的分数,开始像被施了魔法一样稳步上涨。初三毕业时,我从坐在教室最后一排的“差生”,变成了学校的“进步之星”,数学、物理、化学更是成了我最有信心“展示”的科目。

PART3 用科学魔术传递热爱

怀着对科学的热爱,这些年我创作了《魔幻科学》系列书籍,里面收录了许多有趣的科学魔术。今天,我也想和现场的同学一起,体验其中一个——

首先,请大家在脑海里想一个两位数(比如23、35、58、99都可以)。接下来完成三个步骤:

1. 把这个两位数的个位和十位相加(比如23就是2+3=5,64就是6+4=10);

2. 用最初想的两位数,减去这个“个位与十位的和”(比如23-5=18,64-10=54);

3. 从提前准备的图片里,找到计算结果对应的符号,把它记在心里。

现在,我可以大胆猜测——你们记住的符号,一定是六角星!

这个魔术的秘密,其实是数学加减规律:任意一个两位数减去它个位与十位的和,结果一定是9的倍数。我提前在所有9的倍数对应的位置标上了六角星,所以无论大家选哪个数,最终都会指向它。

进入大学,真正走上科研道路后,我才发现初中物理课上的“魔术”只是冰山一角。魔术是人类制造巧妙幻觉的艺术,而科学探索的,是世界运行最底层、最无法“作弊”的“真实魔法”。

读博期间,我研究的“魔术”不再是手心的硬币消失,而是纳米尺度下原子的排列与重组;不再是宏观世界的物理特性,而是微观世界中力学性能的精确调控;不再是舞台道具的机械性能,而是服务于国家建设的材料钻研与设计。

接下来,我想给大家展示一个材料学实验室的研究课题——“神奇的沙子”,它看起来就像一场魔术:

1. 第一步:让清水变黑

先在一缸透明的清水中加入鞣酸,再加入绿矾(学名七水硫酸亚铁),倒数5秒后,水会慢慢变成黑色。这是因为鞣酸和绿矾发生了化学反应,生成了不稳定的鞣酸亚铁;鞣酸亚铁容易被空气氧化成三价铁离子,而三价铁离子在水中会呈现黑色。

2. 第二步:分离混合的彩沙

往黑水中加入绿、红、黄三种颜色的沙子,搅拌均匀后,看似不可能将它们分开——但借助科学方法,我们能依次把绿色、红色、黄色的沙子单独分离出来。

3. 第三步:让黑水变清,揭秘沙子的秘密

往黑水中加入具有强还原性的草酸,倒数10秒后,水会重新变回清澈。此时我们会发现:沙子在水中团聚成一团,无论怎么搅拌都不会散开,捞出来后还是干燥的。

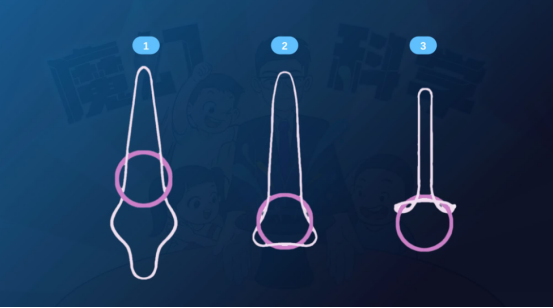

这背后的原理,是疏水材料的作用:我在沙子表面涂了一层特殊的疏水材料,所以沙子进入水中后不会被润湿,还会团聚在一起。

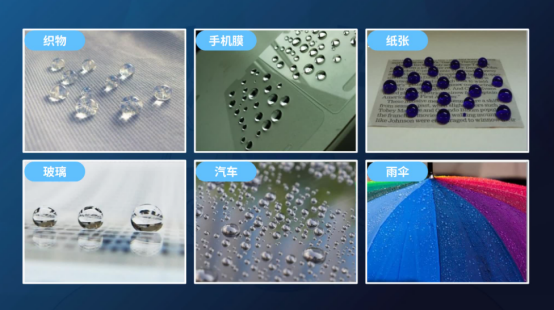

其实,疏水材料在自然界中很常见:莲花叶子表面有疏水材料,所以“出淤泥而不染”,水会在叶子表面聚成小水滴;蝴蝶翅膀、昆虫外壳、水黾的腿上,也都有类似的结构。20年前《哆啦A梦》里“防水喷雾”的童话场景,如今早已走进现实——手机贴膜、汽车玻璃、雨伞上会用到疏水材料;轮船用它减少航行阻力;管道用它提高防腐蚀性能。这些看似“魔幻”的应用,都源于最新的材料学原理。

PART4 科学:比魔术更伟大的“揭秘者”与“预言家”

作为魔术师,我知道每个奇迹背后都有精心设计的秘密、手法和科学原理(比如杠杆、光学、化学、心理学等)。观众享受暂时被“欺骗”的乐趣,但当秘密揭晓时,那句“原来如此”的顿悟,才是最珍贵的。

科学也是如此,它从不隐瞒真相,反而主动邀请所有人参与“解密”——它本身就是终极的“揭秘者”:

- 当我们通过望远镜看到黑洞吞噬星光,当我们理解疫苗如何训练免疫系统,当我们用粒子对撞机寻找宇宙起源的碎片,这就是“宇宙魔术”的揭秘时刻;

- 魔术师的道具有限,奇迹只存在于舞台,但科学能让人类飞上蓝天、潜入深海、看清病毒的模样,这些曾经的“不可能”,如今都是科学家的日常工作。

更重要的是,魔术的预言多是噱头,而科学能“预测未来”,它能把日食时间精确到秒,能预测飓风路径以拯救生命,能通过导航告诉我们几点到家,能预见气候变化的风险。

现在生活中,总有一些伪科学骗局——天花乱坠的虚假广告、耸人听闻的阴谋论、披着科学外衣的“神药”和玄学。它们像精心编排的魔术,骗走人们的金钱、健康甚至生命。

作为曾经的“奇迹制造者”,我比普通人更清楚这些骗局的运作逻辑。要识破它们,不仅需要科学知识,更需要“科学思维”——它就像我们手中的“照妖镜”,教我们质疑、寻找证据、验证真伪、理性思考。

比如街头“江湖术士”声称“不开口就能算出你的姓氏”,其实用到的是数学原理:他们用6张卡片,通过二进制形成2^6=64种组合,涵盖百家姓中大部分姓氏,再通过含有观众姓氏的卡片推测结果。只要用科学思维拆解,这些“神奇”就会不攻自破。

或许有人觉得,科学很遥远、很难,需要高智商。但我想说,这是错的。科学的核心不是智商,而是好奇心和提问的勇气。学好科学,不需要有多聪明,只需要保持孩子般的好奇,敢于问“为什么”。

魔术的掌声是即时的,但科学的“魔术”,能创造疫苗拯救亿万生命,能点亮黑暗带来光明,能跨越时空连接你我——这才是真正推动人类前进的动力。

科学这场最伟大的“魔术秀”,从不拒绝任何一位渴望揭秘的观众。而你,完全可以成为下一个拿起“魔法杖”,去探索、去创造、甚至去改变世界的“魔法师”。

图文简介