在看不清的年代,人类是怎么发现细胞有两层膜的?

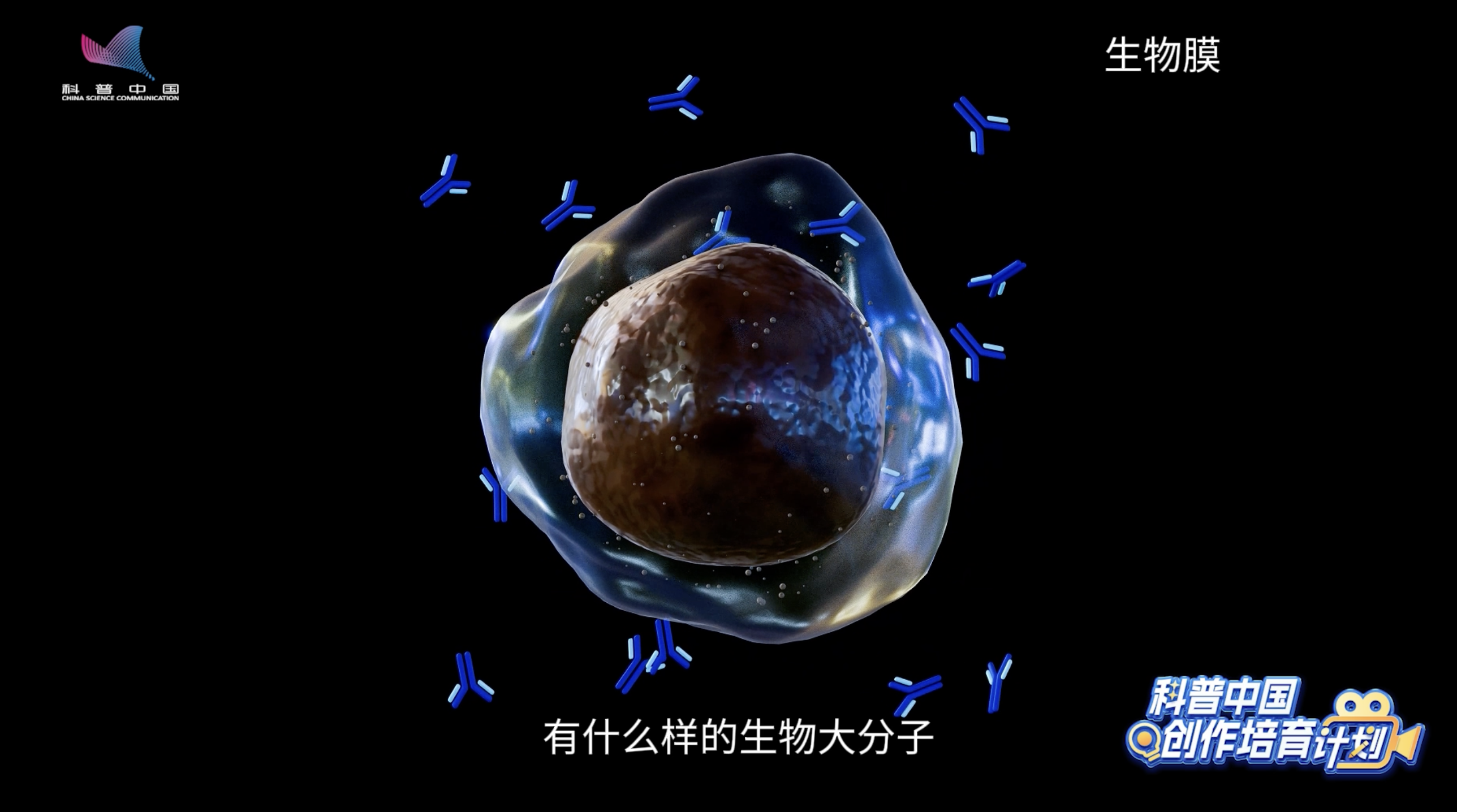

这是一个很有趣的问题,其实这个问题经历了很长时间才得到了正确的答案。整个生物膜的构成,比如说生物膜里面有什么样的生物大分子,它们是以什么样的形式来搭建起来的生物膜,最后怎么发挥它的功能的多样性?

在19世纪那个年代,虽然早就已经有显微镜了,但是其实看不清细胞表面到底是不是有一层膜。所以这个问题其实争议了很长的时间。有很多科学家以为,即使把细胞染色了,我也可以看到细胞的边缘边界上并不一定有一层东西在隔绝它的细胞内部和细胞外部的起到区分作用的东西。

当然我们有一个很直观的实验,我们可能熟悉生物的学生们都很熟悉,在植物学研究里面有一个叫质壁分离的实验。质壁分离的实验怎么回事呢?植物细胞它有细胞壁是一个硬壳,它是由多糖组成的一个相对比较坚硬的一个屏障或者是一个界限。但是植物细胞在细胞壁内侧也有相对比较柔软的细胞膜。所以当我们改变植物细胞的渗透压的时候,植物细胞就会迅速的脱水,脱水导致细胞迅速的发生皱缩,那么皱缩的一个直接产生的效应就是植物细胞的质膜从细胞壁上塌陷下来,所以这个现象我们就叫它质壁分离。那么这个实验其实也直观地提供了一个证据,就是细胞表面好像确实有一层东西,而且这层东西我们能够用简单的光镜就能观察到,因为它一旦质壁发生分离了以后,质膜这一层其实还是很清楚的能够看到的。所以这是最早觉得细胞表面有一层东西的一个比较直观的证据。

质壁分离这个现象其实是在19世纪60年代,正式有科学家报道并记载了这一现象。我们今天讲的第一个主人公欧文顿,其实是在1895年才利用了质壁分离这一现象或者是这个实验的设计,发现了质膜是由脂质分子组成的。

我们接下来第二位重要的科学家朗缪尔,他设计了一个膜平衡技术。膜平衡技术其实可以用有机溶剂来萃取脂质分子,并让脂质分子以单层的形式铺展在水面上。那么可以通过推水槽的挡板,来计算出来脂质分子在水面上铺展的面积。那么当时已经知道脂质分子的化学式,也就是说脂质分子在二维的投影面积是有一个参数的。那么所有的脂质分子铺展在水面上形成一个油花,你也可以量出来它的面积。那么把油花的面积除以每一个脂质分子在二维平面上投影的面积,你就可以大概大致计算出来这一片油花里面到底一共蕴含了多少脂质分子。

那么为什么我们要强调脂质分子的二维投影?因为我们都知道脂脂质分子是一个双亲性的分子,它有一个亲水的头部和一个疏水的尾巴,那么双亲性的分子一旦被散落到水面上,它会根据相似相溶的原理,用亲水的头部去接触水面,然后疏水的尾巴就会对水面进行一定的排斥,所以它会倒立起来。

那么倒立的状态在水面上的投影面积就是它的每一个分子所占据的面积。这个方法本身并没有直接的回答生物膜到底是单层还是双层,但是这个方法为下面两位科学家利用它来解答这个问题,做了重要的铺垫。这就是我们讲的,其实新技术或者新方法,甚至是新的设备在科研发展过程中起到的重要作用。

那么第三位主人公或者说两位主人公是叫戈特和格伦德尔,两位荷兰的科学家。他们巧妙地运用了红细胞作为一个研究对象。红细胞有什么好处?我们都知道成熟的红细胞其实内部是没有细胞器的,它在成熟的过程中会丢失所有的细胞器,所以最后只剩一个细胞质膜。那么这时候你看到的生物膜的面积,就是此时红细胞所有的生物膜面积。那么通过估算红细胞的表面积,然后再用有机溶剂来萃取构成红细胞的脂质分子,再用膜平衡技术来计算萃取出的脂质分子在水面上铺展成单层的面积,他们得到了一个非常令人惊讶的比值,就是这个比值就是二。

那么这个二意味着什么?就意味着所有的脂质分子如果铺成一个单层的话,它占据的面积是红细胞表面积的两倍。那么如果是这样一个关系,我们就可以推算出来构成红细胞膜的脂质分子其实是以双层的形式来堆叠起来的。这就是科学家如何在还看不到脂质分子真容的年代或者条件下,通过这种巧妙的方法推算出来脂质膜是由双层分子构成的。

那么最后再补充一个方法,也是用间接的方法来衡量出生物膜到底是一层脂质分子还是两层脂质分子,其实方法更巧妙,是通过一个电生理的方法。1925年的时候已经有科学家可以用一种类似我们现在熟知的膜片钳原理的电学方法,来检测红细胞表面这层膜的电容。他通过一些电生理的参数,估算出来这层膜的厚度是多少,那么当时他的结论就是3.5个纳米。

如果大家熟悉脂质分子的化学式的话,你把两个脂质分子背靠背这样堆叠起来,其实它的厚度正好是3.5个纳米。也就是说当时电生理的测算还是非常精准的。但是他即使得到了3.5纳米的厚度测算,他还是觉得可能有三层分子或者是更多层的分子,所以他其实也并没有把单个脂质分子的厚度数据来纳入到确认双层结构的计算中。即使在1925年戈特和格伦德尔已经得到了相对比较准确的答案,但是其实后续的科学家还在反复的争论,直到后来电镜技术让人们最后亲眼看到了确实是双层脂质分子以后,相关的争论才逐渐平息。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国生物物理学会

审核:阮科 中国科学技术大学 教授

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介