秋风起,蒿草飞,别让孩子陷入“过敏季”

作者:贾大艺 内蒙古自治区妇幼保健院

张雅丽 内蒙古自治区妇幼保健院

程明月 内蒙古自治区妇幼保健院

审核:徐海侠 内蒙古医科大学附属医院 副主任医师

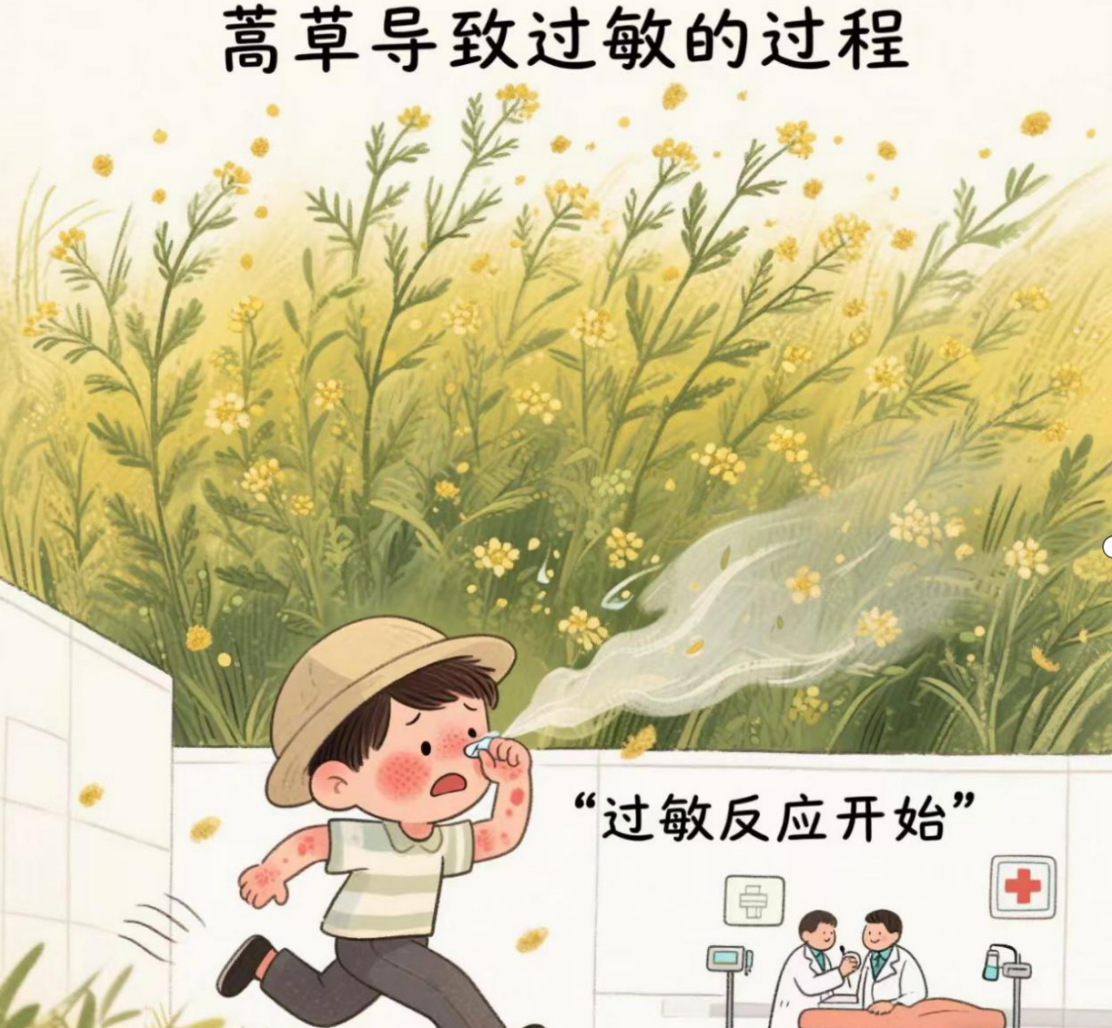

秋季怡人,微风裹着阳光洒落肩头,孩子们本应踩着落叶,在花园和田野间欢乐奔跑。然而,对于部分儿童来说,这个季节却因蒿草花粉的播散而显得不那么友好。蒿草释放出的大量花粉,成为许多儿童呼吸道过敏的“罪魁祸首”。

——为什么蒿草会引起过敏?

蒿草,隶属于菊科蒿属,种类繁多,如黄花蒿、青蒿、艾蒿等,尤其在我国北方地区广泛生长。每到夏秋季,蒿草茂盛,花粉量大且轻盈,借助风力四处飘散,这些微小的花粉颗粒一旦被儿童吸入呼吸道,极易引发过敏反应[1]。

图1 版权图片 不授权转载

——儿童蒿草过敏的独特症状

很多家长不太清楚蒿草过敏究竟有什么症状,从而延误患儿的病情。

那么,蒿草过敏在儿童身上究竟会有什么样的表现呢?

△鼻部症状:蒿草花粉侵入儿童鼻腔后,会刺激鼻黏膜,导致鼻痒、鼻塞,表现为孩子常常频繁打喷嚏,流清水样鼻涕。

△眼部症状:孩子会感觉眼痒难耐,不断揉眼,随之出现眼球发红、肿胀,严重时可能伴有畏光、流泪,甚至出现结膜结石、溃疡等问题。

△呼吸道症状:这是最为严重且不容忽视的部分,胸闷、气短让孩子行动受限,频繁咳嗽、气喘,尤其在夜间或活动后加重,部分孩子还会出现呼吸困难,此时便需要及时就医。

△皮肤症状:还有一些孩子会在接触蒿草花粉后,皮肤出现瘙痒、红斑、荨麻疹等,抓挠后可能引发皮肤破损、感染。

△神经系统症状:过敏带来的身体不适,会让孩子变得烦躁不安、好动,甚至出现失眠、情绪波动,部分孩子还可能被误诊为多动症或抽动症[2]。

——如何应对蒿草过敏?

面对蒿草过敏的威胁,预防无疑是重中之重,下面是一些实用有效的预防措施:

家长可以通过天气预报或专门的花粉浓度预报渠道,及时掌握当地蒿草花粉浓度。在花粉浓度高的日子,尽量减少孩子外出,尤其是下午或傍晚,花粉浓度往往更高。

在家时,要保持门窗关闭,使用空气净化器,能有效过滤空气中的花粉颗粒,维持室内空气清新。同时,定期清洗床单、被罩、窗帘等,去除可能附着的花粉。

若准备外出活动,应佩戴防花粉口罩、防护眼镜,穿长袖衣物、戴帽子,尽量避免皮肤直接暴露在外,减少花粉接触的机会。

图2 版权图片 不授权转载

同时要保证孩子饮食均衡,多吃富含维生素C、E的食物,如橙子、草莓、坚果等,有助于增强免疫力。鼓励孩子适当锻炼,提高身体抵抗力,保证充足睡眠,让免疫系统得到充分休息和恢复。

——已经发生过敏应当如何处理?

一旦孩子出现蒿草过敏症状,家长也不必过于惊慌,及时采取以下治疗措施可有效缓解孩子的不适:

在医生指导下,可使用抗组胺药物,如氯雷他定、西替利嗪等,能有效缓解鼻痒、打喷嚏、流鼻涕等症状。对于鼻部症状明显的孩子,可使用鼻用激素喷剂,减轻鼻黏膜炎症。若出现哮喘症状,则需根据病情严重程度,使用支气管扩张剂、吸入性糖皮质激素等药物进行治疗。

在易过敏季使用生理盐水或海盐水进行鼻腔冲洗,是一种简单且有效的辅助治疗方法。它能帮助清除鼻腔内残留的花粉颗粒和分泌物,减轻鼻黏膜水肿,缓解鼻塞等症状,家长可以按照医生或专业人士的指导,为孩子进行鼻腔冲洗操作。

如果孩子对蒿草花粉过敏较为严重,且每年反复发作,可考虑进行脱敏治疗。这种治疗方法是通过逐渐增加花粉提取物的剂量,使孩子的免疫系统逐渐适应,从而减轻或消除过敏症状。目前,舌下含服脱敏治疗是一种常用且相对方便的方式,适合儿童进行长期治疗,但需要在专业医生的评估和指导下开展。

——针对蒿草过敏,家庭护理方法

对于皮肤出现过敏症状的孩子,要注意保持皮肤清洁,避免使用刺激性大的洗浴用品。沐浴后及时擦干皮肤,涂抹温和的保湿霜,缓解皮肤瘙痒和干燥。

过敏症状可能会给孩子带来身体上的不适和心理上的压力,家长要多关注孩子的情绪变化,给予充分的关爱、鼓励和支持,耐心倾听孩子的感受,帮助他们树立战胜过敏的信心,避免因过敏问题而产生焦虑、自卑等负面情绪,让孩子在心理上保持健康积极的状态[4]。

——什么情况下应该去医院?

经过一段时间的常规药物治疗,若孩子的症状仍未得到明显改善,或者频繁复发,需要前往医院进一步检查,明确过敏原,排除其他可能的疾病,以便调整治疗方案。

如果孩子的过敏症状如鼻塞、咳嗽、气喘等逐渐加重,影响到正常的呼吸、睡眠和进食,应及时就医。

当孩子出现呼吸困难、胸痛、意识模糊等严重症状时,这是非常危险的信号,应立即拨打急救电话,迅速送往医院进行紧急救治。

当秋日的微风再次拂过原野,在我们掌握科学的防护密钥后,蒿草的絮语将不再是过敏者的“警报”。希望这份应对指南能够成为过敏者对抗过敏的防御之盾,让每一次花开都化作对生活的诗意,而非季节的困扰。

参考文献:

孔咪,田曼.蒿草花粉所致气道过敏性疾病的研究进展[J].现代医学,2022,50(7):913-918.

何思楠,陈力嘉,明文华,等.北方地区季节性变应性鼻炎的临床特征研究[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2025,39(5):470-475,481.

图文简介