关于芯片的5个问题:深入解析微型电子世界

(本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用)

你是否曾好奇过,当你轻点手机屏幕、使用智能设备时,那些看似简单的操作背后,究竟发生了什么?在这些电子设备内部,存在着一个微型的“数字宇宙”——芯片。它不仅是现代科技的核心部件,更是人类智慧的结晶。

今天,一起走进这个“微观世界”,揭开芯片的神秘面纱。让我们一起探索:芯片是如何运转的?它如何在极小的空间内完成复杂的计算?又是什么让这些看似冰冷的硅片成为了现代生活的“智慧核心”?

1. 指甲盖里的宇宙:一颗芯片有多少个晶体管?

大家不妨先猜一猜:在指甲盖大小的空间里,能装下多少个小到肉眼完全看不见的晶体管呢?

答案可能会让你大吃一惊——如今最先进的芯片,能塞进超过200亿个晶体管。

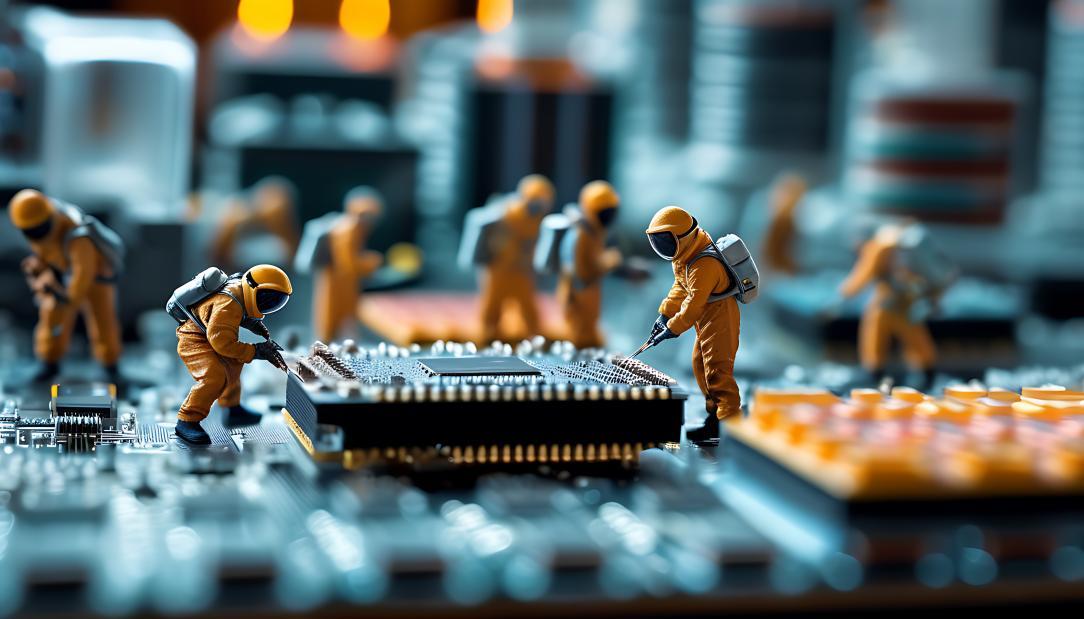

“芯片世界”(本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用)

(1)晶体管是什么?

它就像微观世界的“电流开关”,通过通电或断电来表示“开”和“关”(即0和1),是所有计算和存储操作的最小单位。可以说,整个数字世界——从手机屏幕上的动画到AI的思考过程——都是由这数十亿个微小开关协同运作的结果。

(2)如何理解这个数量?

如果将一个芯片中的晶体管比作沙粒,那么一颗芯片所含的晶体管数量,甚至接近撒哈拉沙漠中所有沙子的数量(约200亿粒只是一小片沙地,但整个沙漠沙粒总数约7.5×10^18粒,而芯片晶体管已达2×10^10量级,规模仍在飞速增长)。

更直观地说,如果每个晶体管是一个人,那么一颗芯片中的“人口”,约是地球总人口的2.5倍还多。

而这所有的“宇宙级密度”,都被压缩在一枚比指甲盖还要小的硅片中——这就是现代半导体技术带来的奇迹。

晶体管就像芯片的“神经元”,它们负责开关信号,组成复杂的逻辑运算网络。打个比方:如果把每个晶体管都看成是一盏灯,那么一块高端芯片就是一座超级大城市,拥有上千亿盏灯,而且要做到同时有序地开开关关。

数字城市(本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用) 所以说,一颗芯片就是“缩小版的宇宙”,越看越让人惊叹。

2. 芯片里的“时间守护者”:时钟信号如何指挥亿万晶体管?

在芯片的世界里,有一个“隐形的指挥家”——时钟信号。它像乐队里的节拍器,一秒钟能“滴答”几十亿次。每个晶体管都必须按照这个节奏动作,否则整个电路就会乱成一团。 可以想象一下,芯片是一支拥有上亿个乐手的交响乐团,而时钟信号就是指挥家。没有它的手势,乐队就演不下去。正是有了这个“时间守护者”,亿万晶体管才能像训练有素的军队,整齐划一地完成复杂运算。

3. 芯片会“发烧”吗?——揭秘芯片散热背后的热管理科技

冒烟的主板(本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用)

芯片确实会“发烧”。当数十亿个晶体管同时工作时,就会消耗电能并转化为热量。如果散不出去,芯片就会像电脑里“加班的员工”,很快累垮,甚至罢工。 所以,工程师们为芯片设计了各种散热“黑科技”:

导热材料:比如石墨烯、金属散热片,帮助快速把热量导走;

风冷和水冷:就像给芯片“吹风降温”或“泡温泉”;

3D堆叠时的散热设计:在层层堆叠的电路中嵌入“散热通道”。

一句话:热管理科技就是芯片的“空调系统”,它决定了芯片能跑多快、能跑多久。

4. 芯片里的“神经元”:类脑芯片如何模仿人脑工作?

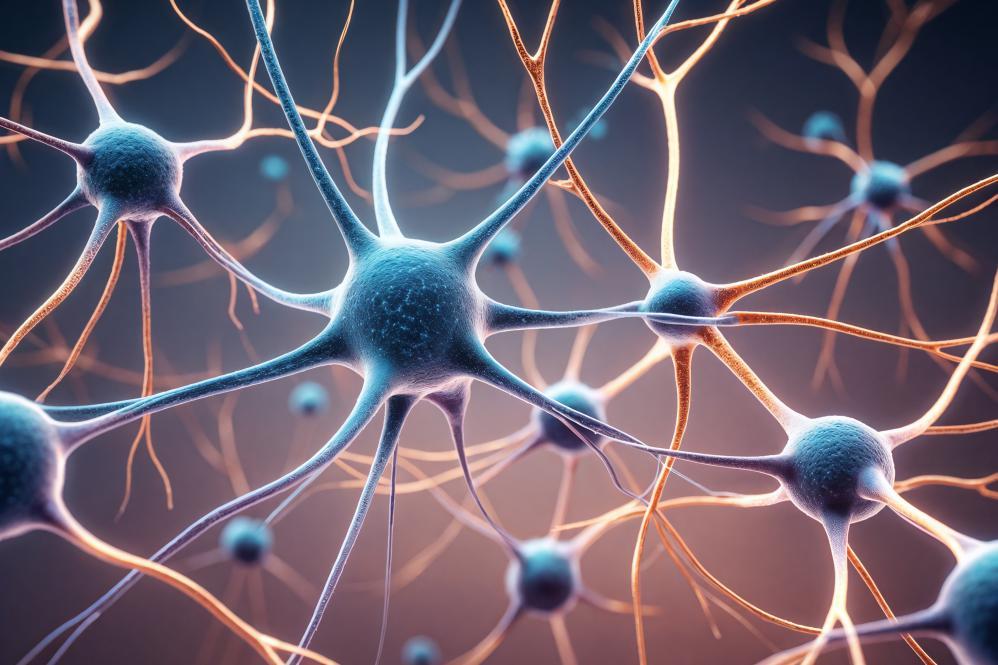

传统芯片擅长“算”,但不擅长“想”。而类脑芯片,就是想让机器更接近人脑的工作方式。 在类脑芯片里,晶体管被设计成像神经元一样:它们会接收信号、处理信息,再把结果传递给下一个“神经元”。

神经元(本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用) 与普通芯片依赖时钟指令不同,类脑芯片更像“事件驱动”,就像人脑里的神经系统——有信息传来才应。

这样不仅更高效,而且更省电。比如在图像识别、语音理解这些“模糊而复杂”的任务里,类脑芯片表现非常出色。 可以说:类脑芯片是人工智能的一次跨越式尝试,让机器学会像人一样“感知”世界。

5. 从实验室到生产线:一颗芯片要经历多少道工序?

一颗芯片的诞生,就像一场漫长的马拉松。从设计图纸到成品,通常要经过上千道工序,耗时数月。大致可分为四个阶段:

(1)设计:工程师用EDA工具画出“电路蓝图”;

(2)制造:在晶圆上一步步“雕刻”出电路,过程包括光刻、刻蚀、沉积等;

(3)封装:把晶圆切割成独立芯片,再用外壳保护、引脚连接;

(4)测试:像考试一样逐个检测,确保没有“坏学生”混进来。 最后,只有通过层层考验的芯片,才能进入我们的电脑、手机,成为日常生活的“智慧核心”。可以说:每一颗芯片,都是科技与工艺的结晶。

芯片加工概念图(本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用)

芯片的发展之路并非一帆风顺,它面临着散热、能耗、制程极限等多重挑战。但正如人类从未停止对科技的探索一样,芯片技术也在不断突破边界,为我们打开新的视野。让我们期待,在这片“数字宇宙”中,还将诞生更多令人惊叹的奇迹。

北京工业大学 陈志杰 博士生导师

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国电子学会

审核:周祖成 清华大学电子工程系 教授

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介