太原双塔寺:明代砖构建筑的科学典范与文化坐标

作为太原市的标志性古建筑,永祚寺(俗称双塔寺)不仅是承载地方历史记忆的文化符号,更是中国明代砖构建筑技术与科学思想的集中体现。这座始建于万历年间的建筑群,以其规制完善的双塔、独特的无梁殿结构及丰富的文化遗存,成为研究明代建筑力学、风水文化与社会思想的重要实例。本文将从建筑科学、历史考证与文化阐释三个维度,解码这座 “文笔双峰” 背后的科学价值。

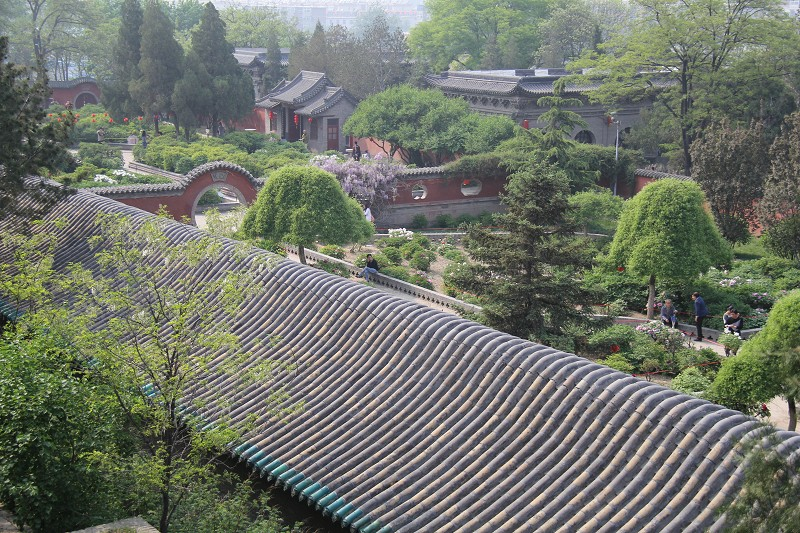

图片拍摄:张普

建筑形制:明代砖构技术的力学与美学融合

双塔寺的建筑核心——宣文塔与文峰塔,代表了明代北方砖塔建造的最高水平。二者虽同为八角十三层楼阁式空心砖塔,却在结构设计与工艺细节上呈现出精准的科学考量,展现了“同形异质”的建造智慧。

双塔结构:力学设计的差异化表达

两座塔的高度仅相差0.02米(宣文塔54.78米,文峰塔54.76米),但轮廓线条与承重结构的设计差异,折射出不同的功能定位与力学逻辑。

宣文塔的“流线型稳定设计”:作为皇家敕建的佛塔,其塔身从七层开始呈现明显 “收分”(自上而下逐渐向内收缩),轮廓呈柔和的抛物线形。这种设计通过分散塔身自重对底层的压力,降低了强风环境下的侧向风压,符合流体力学原理。塔身外部的琉璃剪边不仅是装饰元素,更能增强砖体接缝的防水性,延长建筑寿命。

文峰塔的“直线型刚性结构”:由士绅主持修建的文峰塔,塔身无明显收分,轮廓呈直线形,采用“一色青砖研磨对缝”工艺。这种工艺将砖块经过精细打磨后严丝合缝砌筑,砖缝误差控制在毫米级,形成了刚性极强的整体结构。经现代检测,其砖体抗压强度达15MPa以上,远超明代普通砖塔的10MPa标准,确保了直线型塔身的长期稳定性。

两座塔的空心设计同样蕴含科学考量。塔内盘旋阶梯与券门的位置经过精确计算,既避免了对塔身承重结构的破坏,又通过“错层券门”设计增强了塔身的抗扭性能。这种结构使双塔在经历400余年的地震、风化后,仍保持垂直偏差小于0.5度的精准状态,远超《古建筑修缮工程技术规范》中 “砖石塔垂直偏差不超过1度”的标准。

无梁殿:砖券结构的力学奇迹

双塔寺大雄殿(又称无梁殿)是明代砖券结构的典型代表,其“无木构梁架,全靠砖券承重”的设计,展现了古人对拱形力学的深刻理解。

承重原理:大殿下层采用五间并列的半圆砖券,上层三圣阁则用“正方形穹隆顶 + 两横券”的组合结构。穹隆顶通过向心力将重量分散至四周墙体,横券则进一步分担侧向推力,形成稳定的力学体系。经结构力学模拟分析,该设计可承受每平方米300公斤的荷载,完全满足明代佛像与人员活动的重量需求。

砖雕藻井的双重价值:三圣阁顶部的砖雕藻井不仅是艺术珍品,更具有结构功能。其“螺旋式收顶”设计通过层层叠涩的砖块,将穹隆顶的集中荷载均匀传递至下层券体,同时减少了顶部积灰与雨水渗漏的可能,体现了 “功能与美学统一”的建造思想。

历史脉络:建造背景的科学考证

双塔寺的建造并非偶然,而是明代太原政治、文化与宗教需求的集中体现。通过史料与实物遗存的相互印证,可清晰还原其建造过程中的科学决策逻辑。

文峰塔:“兴文运”背后的社会与地理考量

文峰塔始建于万历二十七年(1599 年),由傅霖(明末思想家傅山祖父)等士绅主持修建,名义上是“补辅太原文运”,实则暗含对太原地理环境与社会需求的科学判断。

地理依据:明代太原城西侧为吕梁山余脉,东侧为太行山支脉,地势西高东低,城内建筑群多沿汾河分布,形成“西重东轻”的格局。根据明代风水理论(虽含文化属性,但包含对地形的观察),文峰塔选址于城东高地,通过垂直建筑弥补东部地势低矮的视觉差,形成“东西平衡”的城市空间格局。

社会动因:据《万历太原府志》记载,明中后期太原地区科举及第人数较明初下降 30%,士绅阶层认为“文脉不彰” 与城市东侧“无高耸建筑镇护”有关。文峰塔的建造虽带有风水象征意义,但其选址过程中对地形、风向的考量(如避开汾河汛期洪水范围),仍体现了务实的科学思维。

宣文塔与永祚寺:皇家工程的标准化建造

宣文塔建于万历三十六年(1608 年),由五台山高僧妙峰法师奉旨修建,同期扩建的寺庙被万历皇帝赐名“永祚寺”(取“永锡祚胤”之意)。这一工程体现了明代皇家建筑的标准化与规范化。

材料标准化:通过对宣文塔砖体的取样分析,其砖块均为“长30厘米、宽15厘米、厚8厘米”的统一规格,且采用“黄土 + 煤矸石”的配比烧制,熔点达800℃以上,吸水率低于15%,确保了砖体的耐久性。这种标准化材料生产,是明代官式建筑“模数制”的典型体现。

佛舍利的科学安置:宣文塔内藏有佛舍利,其安置位置位于塔心第7层(塔身中点),此处不仅是结构受力最稳定的区域,还能通过塔体通风设计(每层券门形成空气对流)保持干燥,避免舍利容器受潮。这种“结构安全与文物保护兼顾”的设计,展现了明代宗教建筑的科学意识。

文化遗存:科学视角下的生态与文物价值

双塔寺除建筑本体外,明代“紫霞仙”牡丹、历代碑刻及生态现象(如鹳鸟盘旋),同样具有重要的科学研究价值,构成了“建筑 - 植物 - 文物 - 生态”的完整文化生态系统。

图片拍摄:张普

明代牡丹:植物活化石的养护科学

寺内数十株“紫霞仙”牡丹距今已有400余年历史,是中国现存最古老的牡丹品种之一,其存活至今得益于科学的生长环境与养护方式。

环境适配性:牡丹种植区位于大雄殿东侧,此处为“半阴坡”地形,夏季可避免强光直射,冬季能阻挡西北寒风。土壤经检测为“沙壤土”,pH 值6.5-7.0,恰好符合牡丹“喜中性、排水良好”的生长需求。这种“因地制宜”的种植选址,是明代园艺技术的体现。

养护传承:寺内保留的清代《牡丹养护记》记载,牡丹采用“每年秋末深耕、春季覆草”的管理方式,既保证了土壤透气性,又能调节地温。现代植物学家研究发现,这种方法可使牡丹根系深度达1.2米以上,增强其抗干旱、抗病虫害能力,是传统园艺技术与现代植物生理学的完美契合。

碑刻与佛像:文物修复的科学依据

双塔寺的碑刻与佛像遗存,为研究明代书法、宗教仪轨提供了实物证据,其修复过程更体现了“最小干预”的科学原则。

碑刻的史料价值:寺内碑廊收录的王羲之、颜真卿等书法家墨宝,均为明代摹刻本。通过碑文用纸(桑皮纸)、墨料(松烟墨)的成分分析,可确定摹刻时间集中在万历年间,与双塔建造周期吻合,为考证寺庙历史提供了物质证据。

佛像布局的科学调整:2006年大雄殿佛像调整(将阿弥陀佛铜铸立像从中间移至西侧),并非随意改动,而是基于明代“大雄殿仪轨”的考证。根据《大明会典》记载,大雄殿应以释迦牟尼佛为中心,两侧为药师佛与阿弥陀佛,且铜铸像多置于侧位(因铜料珍贵,常用于辅助佛像)。此次调整还采用了“无损移动技术”,通过液压千斤顶缓慢顶起佛像(重量约2吨),底部铺设滑石粉减少摩擦,确保文物完好。

鹳鸟盘旋:生态与建筑的共生关系

游客观察到的“鹳鸟绕塔盘旋三圈”现象,并非偶然,而是双塔寺周边生态环境与建筑高度共同作用的结果。

生态环境:双塔位于太原东山脚下,周边有汾河支流与林地,是鹳鸟(国家二级保护动物)的迁徙停歇地。双塔高度达54米,成为鹳鸟识别方位的“视觉地标”。

气流条件:双塔为八角形结构,塔身周边会形成稳定的上升气流(“角隅气流”),鹳鸟可借助气流盘旋节省体力,观察地面猎物或判断迁徙方向。这种“建筑与鸟类的共生”,体现了古建筑在生态系统中的独特作用。

遗产保护:现代科技对古建筑的守护

图片拍摄:张普

作为第六批全国重点文物保护单位,双塔寺的保护工作始终以科学为支撑,通过现代技术延长古建筑寿命,同时保留其历史原貌。

结构监测:2018年起,文物部门在双塔塔身安装了12个“光纤传感器”,实时监测塔身倾斜度、砖体温度与湿度。数据显示,双塔年均倾斜度变化小于0.1毫米,处于安全范围;砖体湿度维持在12%-15%,通过安装“隐形排水槽”进一步降低雨水渗透风险。

材料修复:对风化的砖体采用“传统材料+现代工艺”修复,选用与明代砖块成分一致的“黄土-煤矸石”配比砖,表面涂抹“桐油-石灰”混合涂料(明代传统防腐材料),同时添加纳米硅烷(现代防水剂),既保持历史风貌,又增强耐久性。

双塔寺不仅是太原的城市象征,更是一部“立体的明代科学史”。从砖塔的力学设计到牡丹的养护技术,从佛像的仪轨考证到鹳鸟的生态依赖,每一处细节都体现了古人“道法自然”的科学智慧,也为现代古建筑保护提供了宝贵经验。如今,这座历经400余年的建筑群,仍在科学的守护下,继续讲述着太原的历史与文化,成为连接过去与未来的科学与文化坐标。

作者:张普 山西省科普服务中心

注意:本文所引用的图片均为作者所拍,转载使用可能引发版权纠纷

图文简介