吃货自嘲:我嘴好馋啊!新研究:原来馋的不是嘴?

我们人类常“自诩”为吃货,其实在一些啮齿动物眼里,人类真的太不会吃了!根本管不住嘴,不是吃得太多,就是吃得不对,要不就什么都不想吃。更离谱的是,人类还不知道,这一切很可能是鼻子在捣鬼!馋嘴这个说法,真是冤枉嘴了,真正“馋”的其实是鼻子。

01 嗅觉的密码

对于许多动物来说,嗅觉是觅食的“第一判断力”。猪嗅觉的发达程度高于狗数倍,比人要高七八倍,能够在6米外靠鼻子发现25–30 厘米深埋的黑松露菌;鲨鱼能在400米外嗅到一滴血的味道,甚至能在100万滴海水中探测到1滴血液。而在啮齿动物里,小鼠在觅食时也有着“神级操作”——在混乱的环境中,它能瞬间分辨出哪些食物更有营养,从闻到气味到锁定目标,居然只要约0.1秒的时间!近期,中科院动物所张云峰研究团队以小鼠和棉铃虫幼虫为研究对象,发现了小鼠这套“神级操作”背后的运作逻辑。

版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

02 嗅觉决定吃不吃

中国科学院动物研究所张云峰研究团队进行了一系列实验,逐步揭开了小鼠的嗅觉决策步骤之谜:在模拟自然环境的实验场景中,研究人员把棉铃虫幼虫作为小鼠的“猎物”,并观察小鼠的捕食行为。结果出乎意料,小鼠不管饿不饿,都无一例外地首选饱食的棉铃虫幼虫——那些体型饱满、营养充足的饱食幼虫作为“猎物”,而不怎么搭理那些饥饿的幼虫。

饱食的棉铃虫幼虫身上有什么东西吸引着小鼠?原来,它们的身上会释放出更多的亚油酸(英文为linoleic acid,又称“9,12-十八碳二烯酸”,下文简称LA),而饥饿的棉铃虫幼虫则会释放出(Z)-9-二十三碳烯(以下简称(Z)-9-TE)。那么,如果将它们身上的“气味”互换,会发生什么呢?

版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

03“换味”实验

给饥饿的幼虫涂上LA,小鼠会立刻追着它们跑;给饱食的幼虫涂上(Z)-9-TE,小鼠则会对他们爱答不理。那么问题来了,气味信号传递至小鼠的大脑后,靠什么来进行“翻译”和“决策”呢?研究发现,小鼠的大脑里有一条多巴胺能神经通路,起源于中脑腹侧被盖区(ventral tegmental area,简称“VTA”),投射到内侧嗅结节(mOT),这条多巴胺能神经通路好比嗅觉决策的“总指挥”,通路里有两名关键的“小兵”:D1神经元、D2神经元——闻到LA时,D1被激活,释放多巴胺传递“有奖励”的信号,催促小鼠主动靠近;而一闻到(Z)-9-TE,则D2立刻“觉醒”,阻止多巴胺的释放,给大脑发送“没营养”的信号。这两个“小兵”就像一上一下坐跷跷板一样,相互制约与平衡,“指挥”小鼠决定“要不要吃”。

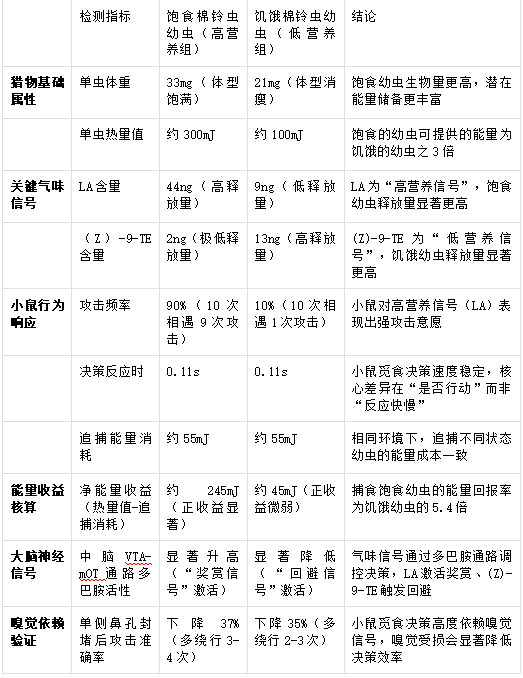

表1:小鼠-棉铃虫幼虫觅食决策对比

从表格中,我们不难看出,嗅觉在小鼠觅食决策中的关键地位:猎物的状态会通过LA和(Z)-9-TE这两种化合物的气味分子“广而告之”,小鼠靠闻味儿就能直接判断“这猎物值不值得追捕”,这是它做出觅食决策的“第一线索”。

从表格中,我们不难看出,嗅觉在小鼠觅食决策中的关键地位:猎物的状态会通过LA和(Z)-9-TE这两种化合物的气味分子“广而告之”,小鼠靠闻味儿就能直接判断“这猎物值不值得追捕”,这是它做出觅食决策的“第一线索”。

此外,研究人员还发现一旦嗅觉受损,小鼠的决策效率将大幅下降。令我们感到振奋的是,这种神奇的 “嗅觉觅食法” 并非小鼠所独有,张云峰研究团队还测试了褐家鼠、布氏田鼠等野生鼠类,发现它们同样掌握着这套“嗅觉觅食法”。这是啮齿动物在演化进程中积攒下的生存智慧,能帮它们用最少的力气,吃到最有营养的食物。

04 破译嗅觉密码

长期以来,神经科学家一直在探寻从“闻到气味”到“做出动作”这一过程中,大脑内部的信号究竟是如何传递、筛选和转化的。张云峰研究团队的研究首次揭示了“中脑VTA→mOT”的多巴胺能神经通路,这条通路正是这一复杂过程的“核心决策线”。

在自然界中,资源的分布是不均匀的,动物需要在有限的资源条件下,尽可能地提高自身的生存和繁殖几率。这种“嗅觉成本核算”策略,表明动物在长期的演化过程中已经学会了如何通过嗅觉来快速判断猎物的营养价值,从而避免在捕获低营养价值食物上浪费过多的能量,而将更多的精力和能量集中在获取高营养价值食物上 。

几乎所有动物的觅食行为都不是“碰运气”,而是暗藏对“能量收益”和“消耗成本”的精准权衡。不过,气味也会有陷阱,实验中的小鼠对“不良猎物”的反应看上去并不陌生,这和我们人类闻到炸鸡、奶茶的香味就忍不住流口水,难道是同一套神经机制?那些高糖高油脂的食品“别有用心”,通过给食物添加过量的糖、油、香精,释放出类似“LA”的 “诱人气味”,哪怕人体根本不需要那些多余的热量,也要大吃特吃、产生“吃了很快乐” 的错觉?我们人类的嗅觉系统在演化过程中,原本也是为了寻找营养更丰富的食物,以确保生存和繁衍,可是,有时候人类却聪明反被聪明误,选择了不那么划算的食物。这么一看,馋嘴以后是不是该叫“馋鼻子”了?

作者:小青 科普创作者

审核:张云峰 中国科学院动物研究所研究员、博士生导师

策划:翟国庆

出品:科普中国

图文简介