谁还没被喊过“快冰敷”?它的隐藏技巧你居然不知道!

当你不小心扭伤脚踝、摔倒后膝盖隐隐作痛,或是刚结束关节手术、正被术后肿胀困扰时,是不是总有人提醒:“快,找块冰敷上!”?冰敷,这个看似毫无技术含量的简单操作,究竟藏着怎样的 “门道”?它又凭什么能同时成为运动达人和外科医生都认可的“应急法宝”?

今天,我们就一起揭开冰敷的“神秘面纱”,看看这小小的一块冰,如何成为守护关节健康的“冷静卫士”。

冰敷:不只是“凉一下”那么简单

很多人以为冰敷就是用冰的东西镇一镇,但其实它是一门科学。冰敷,专业名称叫“冷疗法”,是通过低温使受伤部位迅速降温,从而达到止血、消肿、镇痛和抗炎的效果。它就像一位冷静的指挥官,在身体发生“混乱”(损伤)时迅速控制局面。

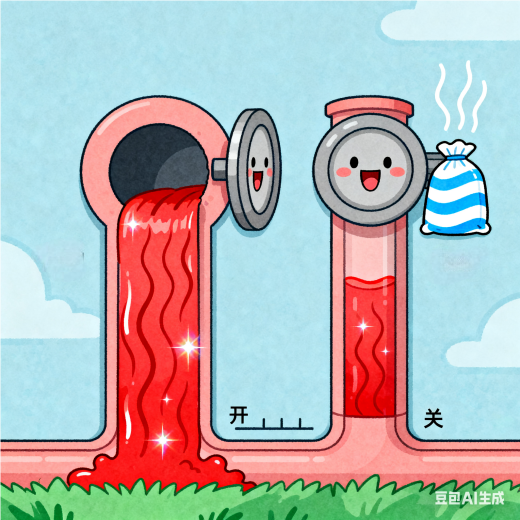

血管“收缩术”:低温让毛细血管迅速收缩,就像给破损的水管临时扎紧,减少出血和渗出。

代谢“减速带”:低温降低细胞代谢率,减少炎性介质的“煽风点火”,从源头上控制炎症。

神经“镇静剂”:低温减缓神经传导速度,提高痛阈,让你暂时告别剧痛,获得“片刻安宁”。

运动损伤后,冰敷是你的第一选择

无论是球场上的扭伤,还是健身房里的拉伤,冰敷都是黄金急救措施中的重要一环。还记得RICE原则吗?休息Rest、冰敷Ice、加压Compression、抬高Elevation。

① 急性期(伤后24~48小时):

冰敷是控制术后早期关节肿胀和疼痛的关键措施。

通过血管收缩,减少手术创面及关节腔内的继续出血。

抑制组织渗出,减轻关节腔积液和周围软组织水肿。

提供显著的术后镇痛效果,提高患者舒适度。

降低术后关节周围淤青的发生率和程度。

② 康复期:在可能导致组织微创伤的功能锻炼之后(如:被动屈膝训练、CPM机使用后、主动关节活动度练习或肌力训练后),必须及时进行冰敷,每次冰敷15分钟,能减轻肌肉酸痛和关节肿胀。

冰敷到底适合哪些情况?

关节镜术后(如:半月板修复/切除、韧带重建、滑膜清理)

骨折涉及关节面术后(关节内骨折固定术后)

全髋关节置换术(THA)后

全膝关节置换术(TKA))后

其他关节开放或微创手术后(如:肩袖修复、踝关节融合等)

就连NBA球星库里、詹姆斯在比赛中受伤后,队医第一个掏出的也是冰袋!

冰敷实操指南:做对了才有效!

1. 自制冰袋小妙招:用保鲜袋装冰块+冷水(比例1:2),捏起来软软的都是碎冰碴。注意:袋子不要装得过满,通常装入1/2至2/3容量即可,预留空间便于塑形贴合关节。务必扎紧袋口,防止漏水。

2. 切记隔层布!不要让冰块直接接触皮肤,以免皮肤冻伤、刺痛或组织损伤。建议用干净薄毛巾包裹冰袋,既能保证冷透效果,又能舒适贴合患处。冰敷过程中,随时注意皮肤反应,如出现苍白、麻木或刺痛感,立即停止并检查,防止冻伤。

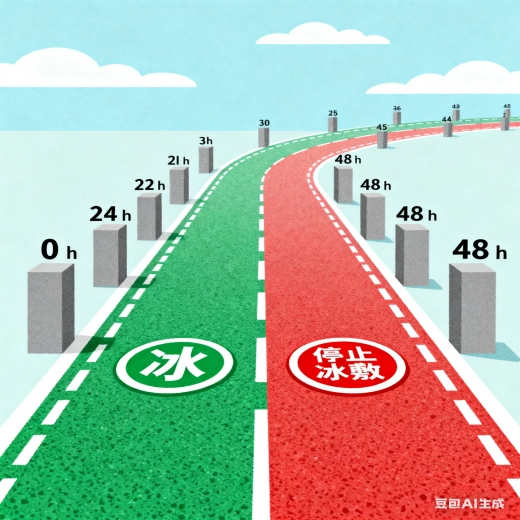

3. 时间控制很重要:每次15~20分钟,间隔1~2小时。不是越久越好,超时可能适得其反。急性期(受伤后48小时内)建议每2小时冰敷一次,每日不超过5次;进入恢复期后,可减少至每日2~3次,避免过度冷刺激影响血液循环。

4. 动态冰敷:膝盖、肩膀等大关节要缓慢移动冰袋,确保冷敷均匀覆盖整个关节表面,避免局部冻伤或冷点,从而有效降低炎症、缓解疼痛,并促进深层组织渗透。例如,在冰敷膝盖时,可缓慢从髌骨上方滑向腘窝,保持轻柔的循环动作,以模拟关节自然活动范围。

这些人要小心!冰敷不是万能贴

虽然冰敷好用,但也不是人人适合:

循环障碍:存在严重周围血管疾病(如动脉硬化闭塞症)、雷诺氏病或已知手术肢体循环不良的患者。

感觉障碍:手术区域或患肢存在感觉减退或缺失(如周围神经损伤、糖尿病神经病变),无法感知冷刺激可能造成的损伤。

冷过敏(冷性荨麻疹)。

开放性伤口或感染:手术切口未愈合、存在感染或深部化脓性病灶时,冰敷可能不利于引流或掩盖感染征象,需遵医嘱。

对冷耐受极差:年老体弱、昏迷或全身状态极差的患者应慎用。

禁忌部位:避免将冰袋直接置于枕后、耳廓、阴囊、心前区、腹部、足底等区域。

特别提醒:对于深静脉血栓高风险或已确诊血栓的患者,冰敷下肢关节时需格外谨慎并严格遵医嘱,避免不当操作影响循环评估。

请记住:冷静一点,恢复更快!

供稿单位:陆军军医大学健康教育科普基地

作者:周丹、杜姗姗 陆军军医大学第一附属医院创伤关节外科

审核专家:陈济安

声明:除原创内容及特别说明之外,图片均为人工智能生成,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

图文简介