江苏:气象科技让“蟹经济”更有“钳”力

10月13日,“高质量发展中国行·新时代的气象万千”网评引导活动在江苏启动。10月15日,记者与采访团成员走进南京市高淳区,实地探访气象科技赋能当地河蟹养殖特色产业,释放“蟹经济”“钳”力。

秋风起,蟹脚痒。又到了螃蟹丰收季,大闸蟹从育苗到收获,个头大不大、收成有多少,都与天气有着密切关系。据了解,高淳区今年高温天气持续时间长,高于35℃的高温日数达到50天,位列历史第四位,极端高温给螃蟹养殖带来了不小挑战。“天气炎热时螃蟹不爱进食,像人在高温环境下,难以入睡,不想吃饭一样,这会影响螃蟹的生长速度,就导致今年螃蟹上市时间明显偏晚。”高淳区水产局原局长、螃蟹养殖专家陈贤明正在高淳区河蟹养殖气象风险减量试验塘进行日常工作,他向我们介绍道。

“高温还会影响水草生长,而水草是螃蟹天然的栖息与食物来源,水草生长不佳又会间接影响水质,进一步对螃蟹产量和质量造成影响。”高淳区气象局气象为农服务专家时冬头一边介绍,一边观察记录水温和水草生长情况,并及时向蟹农提供最新信息。通过长期观测和探索,高淳区的气象专家已总结出一套规律——河蟹在气温15℃至28℃时生长最快,超过32℃时停止生长,超过35℃则容易生病,超过3天的连阴雨天气会增加螃蟹发病率。此外,强降水、干旱、低气压、大风、低温等都会对螃蟹养殖产生影响。因此,相关气象数据为蟹农养殖提供了很大帮助。

在高淳区河蟹养殖气象科技小院,记者看到,在养殖螃蟹的水塘旁设立了一个“淡水养殖小气候站”。旁边的显示屏上,清晰地显示了风向、风速、温度、湿度等数据,甚至还有塘里不同深度的水温。

高淳区气象局副局长孔伟平介绍,区气象局在全区布设了20个自动气象站,3个水质环境监测站及多个溶解氧监测探头,实时采集水温、溶氧量、pH值、风速、降水等关键数据,通过分析历史气象与养殖损失数据,精准识别出高温、暴雨、连阴雨等6类高风险气象场景,提前3~7天向养殖户推送预警信息,指导提前加固塘埂、启动增氧设备、调整投喂策略。比如,在年初蟹种放养阶段,气象部门发布河蟹气象服务专报,提醒各地养殖户关注降水及低温天气过程,合理安排蟹种放养,加强已放养蟹种管理。在河蟹脱壳期,气象部门针对陆续出现的降水、高温等天气加强养殖提醒……此外,高淳区气象局还打造了“蟹事短信平台”,面向数百位养殖大户,每日发布预报和养殖提醒;气象专家还会与养殖户一起下蟹塘,记录每一笼成熟蟹的数量和重量,对有需求的养殖户开放气象数据库查询服务。

此外,南京市高淳区气象局还与中国人民财产保险股份有限公司高淳支公司依托“河蟹养殖气象科技小院”实验基地建设,积极探索“气象+保险”河蟹养殖新业态,让气象服务深度融入河蟹养殖全产业链条。

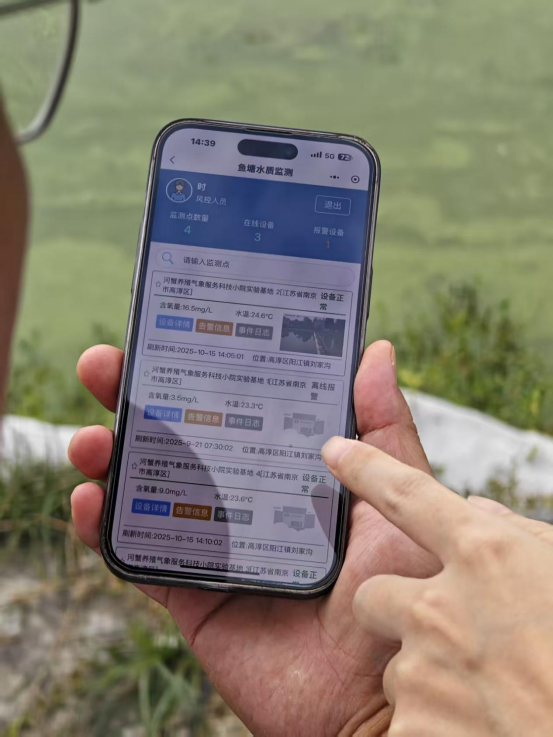

孔伟平介绍,通过河蟹养殖气象科技小院搭建的“气象+保险”数字化平台,养殖户通过手机小程序即可实时查看塘口的气象指标、灾害预警及保险状态;一旦触发理赔阈值,系统自动生成定损报告并推送至人保公司。人保财险高淳支公司农险部负责人邢子泉告诉记者,公司通过开发螃蟹保险新品种、提高理赔标准、简化理赔手续、引入竞争机制等措施,不断推动螃蟹保险高质量发展,2022年至2024年,累计为1.69万螃蟹养殖户提供风险保障11亿元,赔偿金额4215万元,有效降低了螃蟹养殖户“靠天吃饭”的风险。

从“靠天吃饭”到“知天而养”,从“事后理赔”到“事前预防”,高淳区河蟹养殖气象科技小院以“气象+保险”为纽带,用科技手段化解产业风险,让农户养蟹更安心、收入更稳定,为乡村振兴中的特色农业发展贡献了基层的气象力量。(陶韬 孙啸 陈晓颖)

图文简介