科学时光机|34年前的今天,热气球飘越珠峰!

在34年前的今天,1991年10月21日,两个巨大的热气球成功地飘越珠穆朗玛峰,实现了人类首次热气球成功飘越世界最高峰的壮举。

人类首次成功飘越珠峰

此次飞跃珠峰活动使用了两只热气球。大型热气球名为“喜马拉雅挑战之星”,体积达6792立方米;小型热气球作为摄影辅助球,体积仅为大型球的四分之一。本次热气球飘越世界最高峰活动由中国国际体育旅游公司与西藏自治区体育旅游公司共同承办。

此次活动由四人完成:43岁的澳大利亚人克里斯·都赫斯特任主飞行员,英国籍的安迪·埃尔森与埃里克·琼斯担任飞行员,英国知名摄影师里欧·狄金森负责高空探险摄影。

10月21日上午8时55分及8时59分,两热气球先后从尼泊尔戈焦大本营起飞,17分钟后升至零下40摄氏度、海拔11000米的高空,随后借印度洋季风气流,以每秒25米的速度自西向东飞越珠峰,成功实现人类首次热气球飘越世界最高峰的壮举。

实拍录像显示,热气球飞越珠峰时景象极为壮观,巍峨的珠峰近在眼前,无数银白雪峰破云而出。经过近两小时飞行,热气球于10时20分降落在西藏境内海拔8400米的马卡鲁山北侧。驾驶热气球飞跃珠峰难度极大,此前其他国家飞行员尝试均告失败。

热气球飞越珠峰要遵循自然规律

热气球历史可追溯至18世纪,由法国造纸商孟格菲兄弟发明。受碎纸屑在火炉中升起的启发,他们用纸袋聚集热气进行实验,使纸袋随气流上升。1783年6月4日,孟格菲兄弟在里昂安诺内广场进行公开表演,一个周长33.5米的模拟气球升空,飞行了2.4公里。

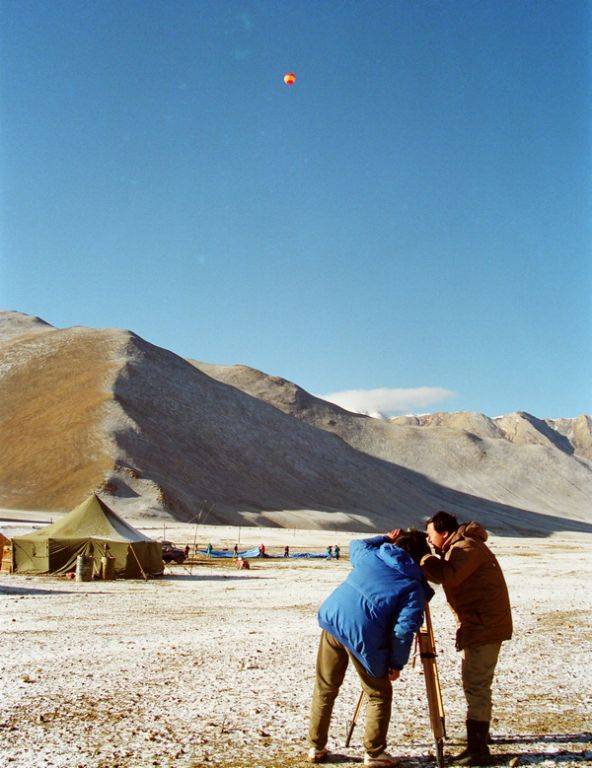

1990年4月,中国科学探险协会与日本热气球协会计划联合驾驶热气球飞越珠峰。计划为热气球从珠峰西北侧中国境内起飞,上升至海拔9千米至10千米高度,顺西北风越过珠峰,最终在珠峰东南侧尼泊尔境内降落。此次活动旨在采集珠峰南北侧9千米至10千米高度的空气样品,测量飞行路线环境状况,拍摄自然景观,展示世界最高峰的壮丽景色。中方负责气象保障和后勤工作。

1990年,中方队员正在监测热气球移动轨迹

当时,科研人员将起飞点设在希夏邦马峰(8012米)东南侧约10千米处的山谷中。然而,受希夏邦马峰产生的背风波动下降气流影响,热气球即使最大燃烧量也难以达到正常上升速度,导致此次科学探险活动失败。

乘坐的热气球

此后,科研人员在珠峰北坡观测研究背风波动,发现气流越过海拔8千米以上高峰时,背风一侧约10千米处会产生下降气流,速度可达每分钟300至400米,足以压制热气球上升。因此,热气球释放点应避开背风波动的下降气流区域,以确保飞行安全。科研人员明确,山地背风波动会对热气球活动产生显著影响,且人类活动唯有遵循自然规律,方能取得成功。

为何直升机难以飞越珠峰?

人类对珠峰的探索脚步从未停歇。有人疑惑,为何不借助直升机直接将人送至珠峰之巅?目前,全球直升机的最高升限纪录为12422米,但至今尚无直升机成功飞越珠峰。珠峰海拔8848米,与直升机最高飞行纪录相比,存在近4000米的高度差,直升机难以逾越此屏障,原因何在?

珠穆朗玛峰海拔为8848米

直升机的动力主要源自其顶部的旋翼。旋翼启动后开始旋转,此时上表面气流加速,下表面气流流速不变,由此产生的压强差以及旋翼的旋转速度,共同决定了直升机的飞行速度,并可通过改变气流方向实现转向。

首先,高海拔地区的气压与低海拔地区迥异。海拔每升高1000米,气温下降约6摄氏度,大气压也随之降低约12%,空气愈发稀薄。直升机的飞行高度受限于气压密度,气压越低,升力越小。因此,直升机难以攀升至珠峰之巅。

其次,珠峰区域的气流极为复杂。对于依赖升力飞行的直升机而言,紊乱的气流极易导致坠机。况且,珠峰峰顶可供停靠的面积狭小,地理环境恶劣,直升机几乎无法安全着陆。加之峰顶岩壁陡峭,直升机极易因气流影响而撞击岩壁,导致坠毁。

此外,直升机的升力不仅与减重有关,还与桨叶数量密切相关。若要攀升至万米高空,直升机需极为庞大,且至少配备8个桨叶。然而,这样的直升机自重极大,根本无法达到珠峰的高度,所以也无法实现这一壮举。

参考来源:央视网、澎湃新闻、新华网

图文简介