为什么工作很忙很累,反而晚上却越想熬夜?

在如今快节奏的现代生活中,你是不是经常有这样的体验:

白天忙了一整天,已经累得不想动了,本该早点休息,但是一躺在床上,又鬼使神差地拿起了手机,想着“再刷几分钟视频”,结果不知不觉就熬了个大夜。

很多人将这种现象称为“报复性熬夜”,因为白天时间都被工作所占据,晚上就想用熬夜玩手机来补偿自己。其实,这在心理学中有一个专用名词,叫做睡前拖延(Bedtime procrastination),而且有不少研究发现,这种现象在近年来已经变得越来越普遍了。

那么,为什么明明工作已经很累了,而晚上却还是会很想熬夜呢?有什么办法可以改变这种习惯吗?

睡前拖延危害可不小

我们都知道,一个良好的睡眠是非常重要的。但是,在如今的社会中,睡眠俨然已经成为了一个大问题。根据《2025中国睡眠健康研究白皮书》,我国成年人平均夜间睡眠时间仅为6.85小时,而且多半的人都在0点以后才睡觉,甚至还有26%的人睡眠不足6小时。

而这些睡眠问题,很多都与睡前拖延症是分不开的。

在心理学中,睡前拖延指的是在没有外部环境阻碍的情况下,个体未能按照自己意愿的时间上床睡觉的行为,常常伴随着睡眠不足的现象。波兰的一项研究利用睡前拖延量表调查了431名大学生和335名社会人员,结果发现,接近三分之一(30.7%)的人有严重的睡前拖延情况,这让他们入睡时间更晚,睡眠时间变得更少,日间疲劳感也更强。[1]

从短期来说,睡前拖延症只是会让我们第二天状态不太好,但是长期下来,则会对身心健康造成一系列的连锁反应,包括:[2]

认知能力减退

情绪调节困难

身体健康问题

所以,睡前拖延并非小事,如果这种状态持续了较长的一段时间,就需要引起我们的重视了。

为什么越累越不想睡?

大家之所以将这种睡前拖延症称为“报复性熬夜”,是因为它比较反直觉,越是工作很忙很累的日子,就越不想睡觉,似乎是在“报复”白天的忙碌和不自由。

从心理学来说,这也有一定的道理。根据一项2021年进行的中国居民睡眠情况调查,人们通常在工作日的晚上更加容易出现睡前拖延症的情况,而且往往伴随着较强的压力和焦虑情绪,这极大地削弱了他们的入睡意愿,也就是大家所说的因为工作太忙而导致的“报复性熬夜”。[3]

但是,睡前拖延症的原因可能并不只有“报复”这一个,以下3种因素也值得我们注意。

1. 自我控制资源匮乏

在心理学中,拖延症被认为是一种意图-行为差距(Intention–behavior gap),指的是达到目标的意图并不总是能转化为相应的行动,有时候会出现两者脱节的现象,而其中的一个重要原因就是自我控制资源的匮乏。一项发表在《心理学前沿》的心理实验表明,当人们在一天内付出了太多的主动努力,就很容易会导致睡前拖延症的出现。[4]

这是因为每一次主动的努力,比如思考方案、开会讨论和社交等,都会消耗一定的自我控制资源,而当它被近乎耗尽的时候,我们就更容易不受控制地沉浸在即时满足的事情中,比如虽然第二天还要上班,但是睡前总忍不住想多刷会儿视频、玩一局游戏,根本停不下来。

2. 可能是夜猫子体质

每个人体内都有一个生物钟,会让我们按照一定的时间睡觉和起床。但是,并非每个人都会按照同样的生物钟来生活,而是有着不同的节律类型(Chronotype),通常可以分成晨间型、中间型和晚间型,代表着他们各自在哪个时间段更加清醒。

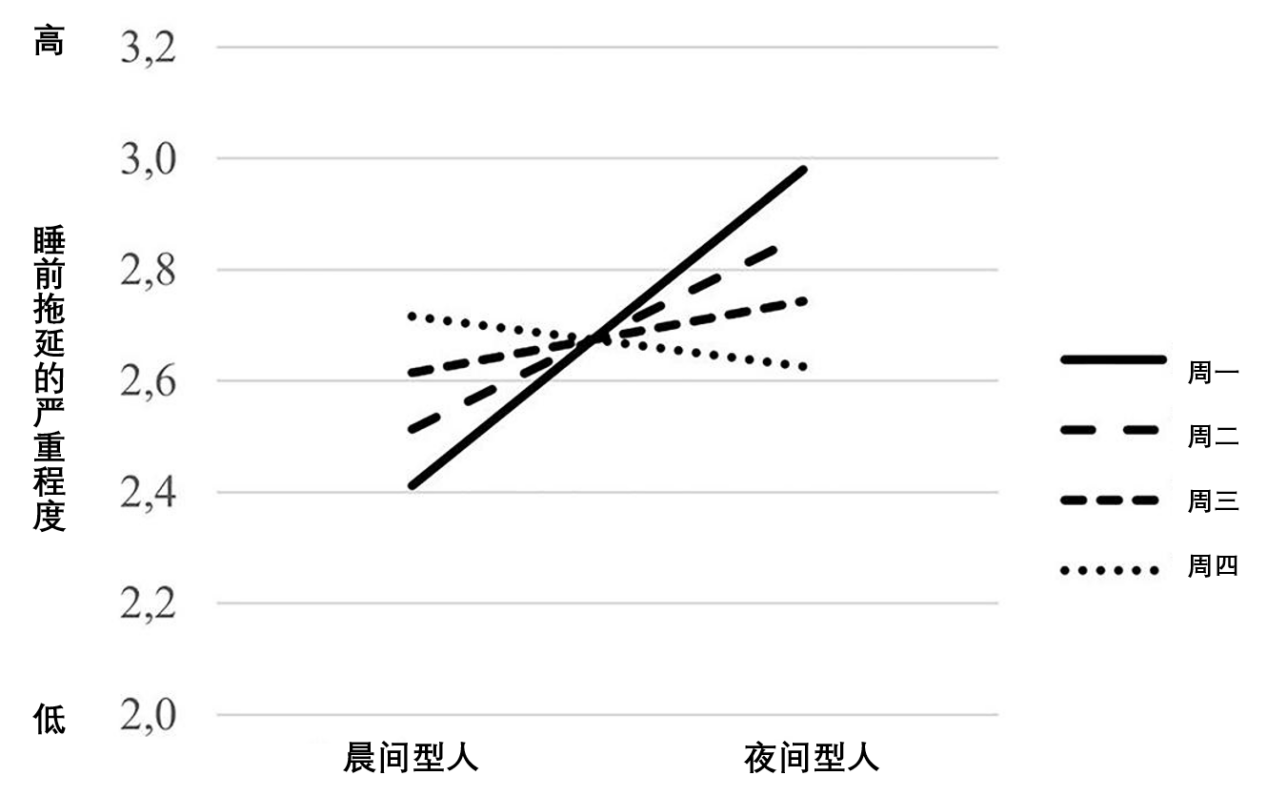

研究发现,夜间型的个体会更容易出现睡前拖延的问题。[5]但这并不是因为他们无法控制自己,而是生物钟会让他们在晚上更清醒、精力更饱满,即使他们想早睡,也很难睡得着,这才养成了睡前总要拖一拖的习惯。

图源:参考文献[5]

3. 电子产品的影响

现代人几乎都很难离开电子产品,不仅白天长时间对着电脑屏幕,而且在床上刷手机也成为了很多人的“睡前仪式”。但是,有研究发现,手机屏幕发出的人造光含有很多短波蓝光,这会抑制体内褪黑素的分泌,从而降低我们的睡意,同时还会减少深度睡眠的比例,导致睡眠质量的下降。[6]

所以,如果你总是躺在床上又睡不着,可能就是因为睡前盯了太久的电脑或手机屏幕。

如何改善睡前拖延?

1. 安排自由时间

为了降低自己晚上报复性熬夜的冲动,我们可以在白天工作休息的间歇或下班后的时间里,安排一些比较轻松的活动,不仅可以作为努力工作后的自我犒赏,也能恢复自我控制资源。这些活动可以是:

花20分钟的时间在公园里散步;

看一本比较轻松的纸质书或漫画书;

做一些轻量级的运动,比如慢跑、骑行等;

舒舒服服地洗一个热水澡。

2. 调整睡前环境

环境对于睡眠有很重要的影响,尤其是在睡前一个小时内,如果我们能够采取一定的方式,将环境调整到比较适合睡觉的条件,就能很大程度上减少睡前拖延,比如:

调暗室内灯光,或设定为暖色调光线;

刷手机时开启夜间模式;

在睡前1小时,用其他活动代替刷手机,比如阅读、收拾房间等。

3. 睡前进行放松练习

固定的睡前习惯能够帮助我们快速入睡,最好是可以做一些助眠的放松练习,比如瑜伽、轻度伸展运动和正念冥想等。如果实在睡不着,就可以尝试来一次快速的身体扫描练习,能够很好地放松身心,有助于快速入睡。其大概步骤如下:

闭着眼睛平躺,先深呼吸几次,感受身体逐渐沉下去;

将注意力从脚趾开始,缓慢向上移动,依次感受脚部、腿部、躯干、手臂、颈部和头部的存在感,有无酸痛感、紧绷感或舒适感,重在体验和观察;

最后,将注意力扩散至感受整个身体,感受整体的放松感。

愿大家在繁忙工作之余都能照顾好自己,睡得好,也睡得饱!

参考文献

[1] Herzog-Krzywoszanska, R., & Krzywoszanski, L. (2019). Bedtime procrastination, sleep-related behaviors, and demographic factors in an online survey on a polish sample. Frontiers in neuroscience, 13, 476005.

[2 Chattu, V. K., Manzar, M. D., Kumary, S., Burman, D., Spence, D. W., & Pandi-Perumal, S. R. (2018, December). The global problem of insufficient sleep and its serious public health implications. In Healthcare (Vol. 7, No. 1, p. 1). MDPI.

[3] Liu, N., Wang, J., & Zang, W. (2024). The Impact of Sleep Determination on Procrastination before Bedtime: The Role of Anxiety. International Journal of Mental Health Promotion, 26(5).

[4] Kamphorst, B. A., Nauts, S., De Ridder, D. T., & Anderson, J. H. (2018). Too depleted to turn in: The relevance of end-of-the-day resource depletion for reducing bedtime procrastination. Frontiers in Psychology, 9, 252.

[5] Kühnel, J., Syrek, C. J., & Dreher, A. (2018). Why don’t you go to bed on time? A daily diary study on the relationships between chronotype, self-control resources and the phenomenon of bedtime procrastination. Frontiers in psychology, 9, 305429.

[6] Chang, A. M., Aeschbach, D., Duffy, J. F., & Czeisler, C. A. (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(4), 1232-1237.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨陈宇峰 发展与教育心理学硕士

审核丨樊春雷 中国科学院心理研究所副研究员、中国心理学会会员

图文简介