鸡肉脂肪能做电池?副产品变身储能神器

全球每年产生数百万吨的禽类加工废料,其中鸡肉脂肪占据相当比例。传统处理方式要么填埋,要么低价值利用,造成资源浪费和环境负担。而去年,《ACS Applied Materials & Interfaces》上的一篇文章为鸡油进行了正名。不是它的营养价值,而是因为它能变身为高性能储能材料——碳纳米洋葱。

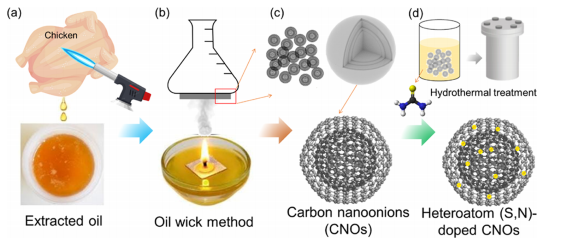

这听起来可能比较赛博朋克,但实际上并不晦涩,甚至还颇有古法炼金术的味道:研究团队首先从鸡肉中提取脂肪油,这一步用火枪加热融化即可,就像是家用铁锅也能烤油。接着将鸡油倒入玻璃容器,用棉线做灯芯点燃(听着像古代的油灯)。火焰顶端接触一个装满水的锥形烧瓶,烧瓶底部逐渐沉积出黑色粉末。

整个过程都像中学的化学小实验,却产出了纳米级的高科技材料:碳纳米洋葱。

60毫升鸡油能产生350毫克这种神奇的黑色粉末,整个过程没有产生有毒气体,提供了一种相对绿色、可持续的合成方案。那么这个碳纳米洋葱是何方神圣,为什么叫这么个名字,又为什么这么简单就被创造出来了呢?别急,我们一起来了解一下。

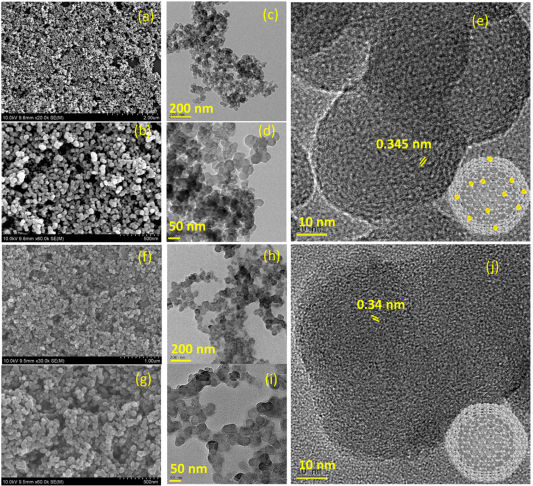

顾名思义,碳纳米洋葱的结构就像洋葱切面,一层层同心圆状的石墨烯片层嵌套在一起,直径只有30-50纳米,相当于头发丝的两千分之一。如果把它放大到篮球大小来看,就像是俄罗斯套娃,只不过每一层都是由碳原子按照蜂窝状排列而成的石墨烯。

传统制造纳米材料往往需要上千度高温、高压、真空环境、贵金属催化剂等苛刻条件,但根据前文我们已经了解到了,碳纳米洋葱的形成机理却出人意料地简单,或许这就是珍贵的食材往往采用最简单的烹饪方法吧。鸡油燃烧的温度需要恰到好处,而油灯火焰大约在600-900°C之间,这个温度正好适合碳原子重新排列成石墨化结构,又不至于完全氧化成二氧化碳。其次,火焰中的碳原子遇到冷水瓶底时迅速冷却,来不及形成大块石墨,而是一层层包裹起来,于是就形成同心圆结构。这个过程有点像糖葫芦外面裹糖浆,最里面的碳核心先形成,然后外层碳原子一层层包上去。

此外,鸡肉脂肪富含的碳氢化合物,燃烧后产生大量游离碳原子,恰好是构建石墨烯层的建筑材料。相比煤炭、木材等固体碳源,液态油脂燃烧更均匀,产生的碳纳米颗粒也更均一。

这种独特的洋葱结构赋予了材料特殊的超能力。论文测得碳纳米洋葱比表面积达到304.89平方米每克,也就是说1克材料展开后相当于半个网球场!为什么要强调一下表面积,这就要说到超级电容器的储能原理了。

与锂电池通过化学反应储存能量不同,超级电容器主要依靠物理吸附来储能,就像海绵吸水。多孔的碳纳米洋葱就是这块海绵,吸附的是电解液中带电的离子。而表面积越大,能吸附的离子就越多,储存的电荷也就越多。碳纳米洋葱的层状结构提供了巨大的表面积,每一层石墨烯都是一个储能界面。

碳纳米洋葱的层状结构提供了巨大的表面积,每一层石墨烯都是一个储能界面。而石墨烯本身优异的导电性,让电子可以在材料内部快速传输,就像在高速公路上畅行无阻。这意味着充电时,离子能快速吸附到电极表面;放电时,又能迅速释放,整个过程只需几秒钟,这正是超级电容器快充快放的秘密所在。

但纯碳纳米洋葱有个小缺点:疏水,不喜欢水。而超级电容器使用的是水基电解液,疏水意味着电解质润湿性差,会影响性能。于是科学家们给碳纳米洋葱动了个小手术:掺杂硫和氮元素。方法简单:把黑色粉末放入含有硫脲的水溶液中,高温高压处理几小时,洗净晾干就完成了。掺杂后的材料从疏水变亲水,电解液能更好地浸润,性能提升了45%。更令人惊喜的是循环寿命:经过上万次充放电后,容量保持率仍在90%以上,材料几乎不老化。

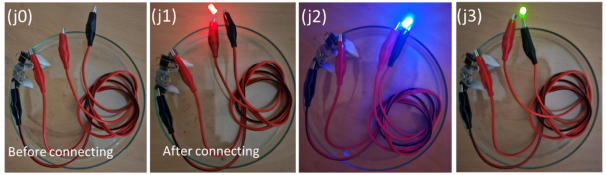

数字最终还是要回到现实应用中来检验。研究团队用h-CNO作为负极组装了一个完整的电容器件,这个器件在1.5伏的工作电压下,能量密度达到32.8 Wh/kg,功率密度可达780 W/kg,在高电流密度下最高能飙到7,800 W/kg。

什么概念呢?如果说普通锂电池像马拉松选手,能量密度高、续航持久,但充电慢、寿命有限;超级电容器则像短跑冲刺手,充放电极快、寿命超长,但能量密度相对较低。这项研究的h-CNO器件恰好在能量密度上有所突破,同时保持了超级电容器的快充和长寿命优势。团队将两个串联的超级电容器器件成功点亮了红色、蓝色和绿色的LED灯,证明了实际输出能力。

[1] J. Nallapureddy, T. V. M. Sreekanth, M. R. Pallavolu, P. S. S. Babu, R. R. Nallapureddy, J. H. Jung, and S. W. Joo, "Strategic way of synthesizing heteroatom-doped carbon nano-onions using waste chicken fat oil for energy storage devices," ACS Appl. Mater. Interfaces

本文为科普中国-星空计划作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:蔡文垂 中国科学院大学博士研究生 中国光学学会会员

审核:孙明轩 上海工程技术大学教授、中国科普作家协会会员

图文简介