市进深处的圣殿——太原文庙

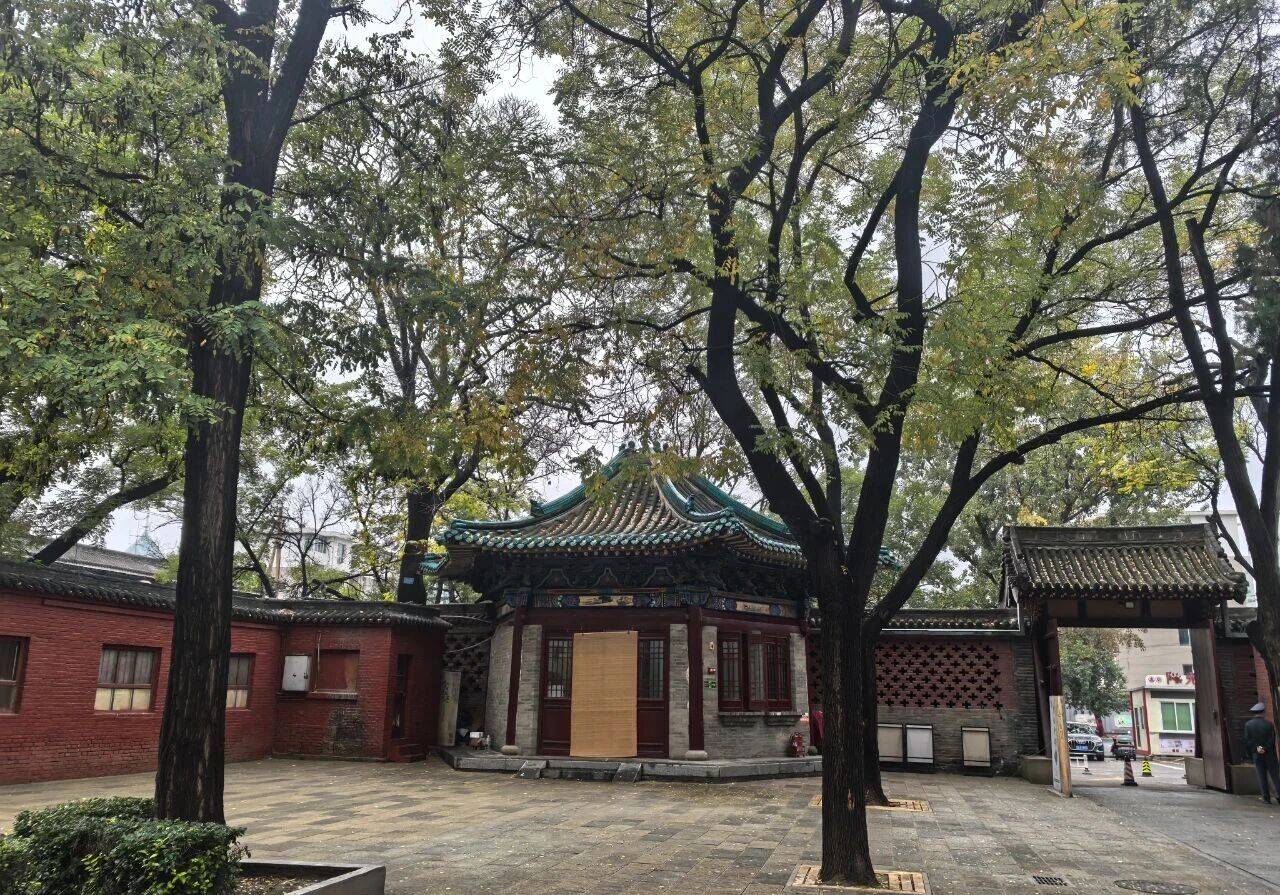

万仞宫墙,由闹入静之始

图片拍摄:张素琴

图片拍摄:张素琴

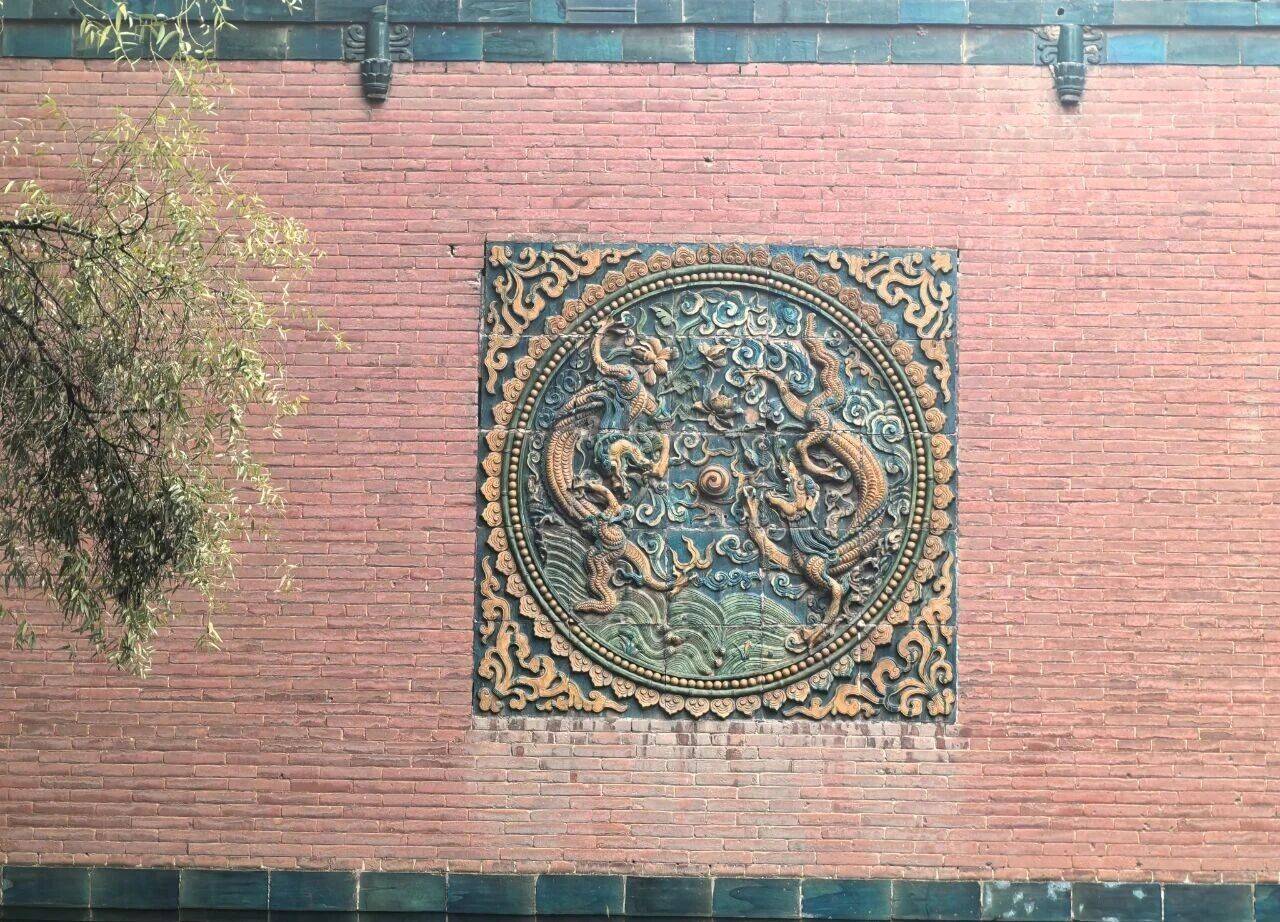

一进大门,右手边是颇为壮观的一堵红墙,长22.3米,高约11米,厚1.6米,被称为万仞宫墙,也就是我们寻常所说的照壁,但只有在文庙,才可称之为“万仞宫墙”,取自《论语》子贡赞夫子之墙“数仞”的典故,以示孔子的道德学问之高。照壁正中镶有3米见方的黄蓝绿三色琉璃制作的四方琉璃贴面方心,绘有流云海水、双龙戏珠图案,形制上体现了建造者“天圆地方”的传统哲学思想,完美呈现了古人的建筑设计立意之高。

这堵厚重的朱红宫墙,在一株高大、古老的垂柳的拂照下,仿佛一位沉默的智者,将鼎沸人声与灯红酒绿不动声色地拦在身后,将访客的心绪从凡俗拉入千年文脉之中。

图片拍摄:张素琴

图片拍摄:张素琴

万仞宫墙的东西两侧有两道门,被称为“贤美圣域”或“礼门仪路”,据说只有读书人才可以从此门出入。

棂星门下,收束心神之庭

图片拍摄:张素琴

与万仞宫墙遥遥相对的便是棂星门。棂星相传为古代天上的文星,寓意为拜祭孔子如同祭天一样。此门建在高台上,只有高高仰起头,才可见其全貌,“仰慕”“膜拜”意味十足。

图片拍摄:张素琴

棂星门前有四座狮子,中间两对为铜狮,两侧为铁狮,都是明代年间铸就,距今600多年。其工艺十分考究,鬃毛与耳朵的走向都非常逼真,就连狮身上的饰物做工都很精巧。中间一座铜铸母狮,端庄威严,小狮轻咬母狮小腿,憨态可掬,鲜活灵动,岁月的年轮在它们身上刹住了脚步,仍是青春年少的样子。

图片拍摄:张素琴

图片拍摄:张素琴

棂星门正面门廊上方书写有“棂星门”楷字,背面为其篆体,蓝底金字,有着不同别处的气派。大门两侧的琉璃影壁和砖雕影壁,也是考古珍宝。

行走在院内青石铺就的路径上,脚步会不自觉地放缓,不禁心神合一,静静地享受这份独有的清雅与灵气。

图片拍摄:张素琴

进入棂星门,就来到了文庙的前院,院内有一半月形水池,称为“泮池”,池上跨一座拱桥,称作“泮桥”,也叫状元桥。古代学有所成的学子登泮桥跨泮池,穿过大成门进入大成殿祭拜孔子,然后到儒学署拜见老师,真正进入孔学大门。

大成殿前,天人交汇之所

图片拍摄:张素琴

行进中轴,庄严的大成殿赫然矗立于宽大的月台之上,成为整个建筑群的灵魂。月台底部的四周雕刻有精美的螭首,月台的栏杆使用二十四节气望柱头,在覆莲火焰式的柱头上刻有二十四道纹路,象征着二十四个节气。

图片拍摄:张素琴

从整体的建筑形制上看,该殿的月台等级较高。殿顶的琉璃鸱吻在雨丝的润泽下更显翠绿,殿内“圣集大成”“万世师表”等匾额高悬,庄重恢弘之气扑面而来。此处是祭祀孔子的核心殿堂,其开阔的格局与高耸的建筑,营造出一种与天对话的崇高感。

立于殿前,仰望孔子圣像,不由心生敬畏。这并非对神祇的膜拜,而是对思想、对教化、对文明薪火相传的至高礼敬。

图片拍摄:张素琴

图片拍摄:张素琴

图片拍摄:张素琴

图片拍摄:张素琴

庭院中的古树有62株,高大茂盛,铁人与铁牛掩映其中。它们是时间的见证者,静观着千百年来无数士子在此追寻安身立命之道。

崇圣祠,藏而不露之幽

图片拍摄:张素琴

图片拍摄:张素琴

大成殿后方是祭祀孔子先祖的崇圣祠,环境更为清幽。相较于前院的规整开阔,这里庭院深深,更具内省气质。这里,收藏着有米芾等名人石刻,延续着考据与传承的文脉。

零星的小雨中,漫步于此,心神凝静,不敢高声语,恐惊扰了这份圣贤之气,深吸一口气,就像是受到了几千年来集聚起来的浓郁的中国传统文化的滋养,十分舒贴。

纵观太原文庙,其建筑序列本身就是一篇精妙的文章:从市井的“闹”,到宫墙的“隔”,到前院的“静”,再到主殿的“敬”,直至后院的“幽”。它不曾逃离尘世,反而选择扎根于城市最繁华的地带,以建筑为语言,无声地诉说着国人尊崇文化的内涵。

所谓“大隐”,并非与世隔绝,而是在万象纷纭中,守护内心的秩序与宁静。太原文庙,正是这样一位隐者。

作者:张素琴 山西省科普服务中心

注:本文所引用图片,未经许可禁止任何形式转载与使用。

图文简介