国际淡水豚日|长江里的“小胖子”,如何转“危”为笑?

2009年,致力于鲸豚类保护的多家公益环保组织,联合宣布每年的10月24日被正式定为“国际淡水豚日”,人类用这种方式向淡水豚致以诚挚的祝福。在中国的大江大河也是淡水鲸豚的重要“据点”,比如白鱀豚和长江江豚这两位“大明星”,可谓妇孺皆知。我们把目光投向长江, “江豚时出戏,惊波忽荡漾”,随着长江江豚纷纷跃出水面,它们的“微笑”如浪花朵朵绽放,但你可曾知晓,这微笑来得甚是不易啊!

在湖北省宜昌市江边,长江江豚在水中嬉戏(新华社记者 肖艺九 摄)

01 微笑天使“定居”长江

长江江豚是中国特有的珍稀水生哺乳动物。在古汉语中,“豚”常泛指猪,故民间对长江江豚又有“江猪”的俗称。长江江豚的祖先可追溯至更新世晚期的东亚江豚种群,末次冰期—全新世早期(约 0.5–4 万年前),长江江豚的祖先随海平面上升进入长江,逐步演化出适应淡水环境的生理特征,最终在长江流域“定居”下来。目前,长江江豚主要分布于长江中下游干流以及洞庭湖和鄱阳湖等区域。定居下来的长江江豚,在很长的一段时间内,过得还是比较舒心的,但近代以来,随着人类活动的加剧,它们面临的危机越来越严重。

在湖北宜昌,长江江豚在水中嬉戏(新华社记者 肖艺九 摄)

02 古诗词中破译江豚“衰落密码”

2025年2月,中国科学院水生生物研究所与复旦大学的科学家合作,通过系统梳理1400年来724首古诗词,筛选出362首具有明确地理位置记录的诗作,按朝代先后,唐代有5首诗提及在长江中见到江豚;两宋共38首;元代27首;明代则激增至177首;清代最多达477首,占总数六成。

不过,这并不意味着长江江豚的数量上升,反而揭示了长江江豚栖息地的收缩——退出支流湖泊,仅分布于长江中下游干流和两大通江湖泊。研究发现,长江江豚早期分布广泛,不仅活跃于长江干流,也常见于巢湖、太湖、鄱阳湖支流水系、洞庭湖支流水系等区域,而从唐至清,长江江豚的栖息地范围经历了一个缓慢收缩的过程。自清代以来,长江江豚的种群数量快速下降。

03 危机中的“微笑”

近几十年来,长江江豚一度在灭绝边缘:1991年,长江干流的江豚种群数量估算值为2700头;2006年时干流江豚数量下降到1200头;到了2017年,长江江豚总数量仅存约1012头,其中干流江豚仅余500头左右。更早敲响警钟的是同为长江豚类的白鱀豚——2007年8月8日,英国皇家协会的Biological Letters杂志发表报告,正式公布白鱀豚功能性灭绝。长江江豚成为长江豚类的“最后代表”,这抹 “微笑” 处在了濒危边缘。

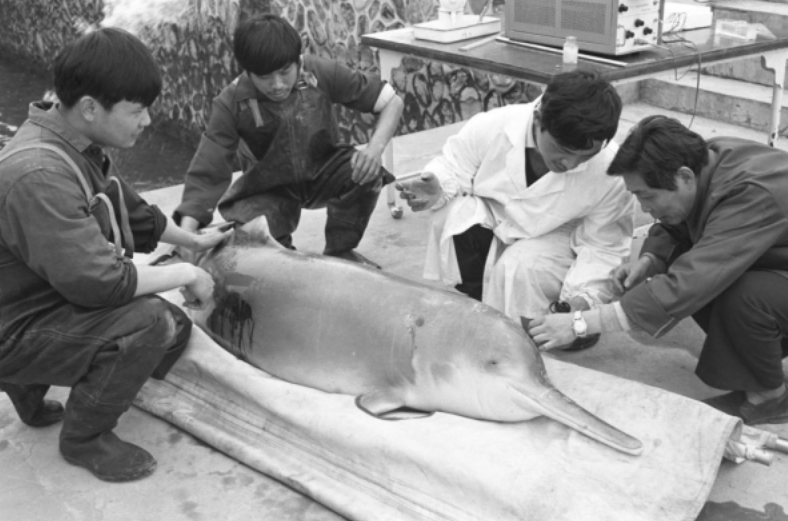

1984年8月,水生所白鱀豚研究组的科研人员正在为白鱀豚“淇淇”进行超声波检查(新华社记者于澄建摄)

2013年,世界自然保护联盟将长江江豚列为极度濒危物种。2018 年,基于形态学与全基因组证据,长江江豚与东亚江豚被提升为两个并列种。长江江豚独特的演化价值与濒危状况,使其成为长江生态修复的旗舰物种。幸运的是,长江江豚并未步白鱀豚的后尘。

04 守护长江江豚的“中国方案”

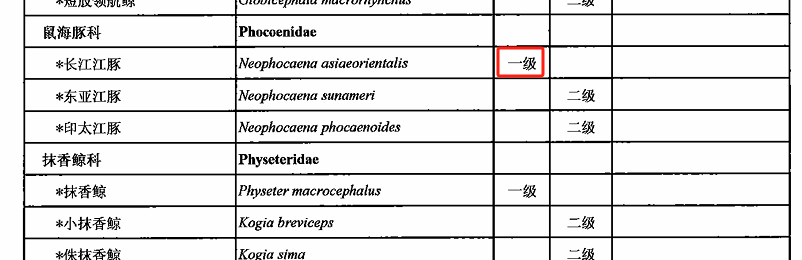

2021年,新调整的《国家重点保护野生动物名录》正式将长江江豚由国家二级保护动物升级为国家一级保护动物。在野生动物保护的“中国方案”里,长江江豚的种群开始了复苏之路。

来源:新调整的《国家重点保护野生动物名录》

(1)吃得饱:重构长江食物网

“守护长江的微笑”首先要解决江豚的“吃饭”问题。2021年1月1日起,在长江干流、大型通江湖泊、重要支流和长江口部分海域实行为期十年的禁渔。到2024年,根据中国水科院开展的禁渔效果评估和生物完整性指数评价结果,长江干流和鄱阳湖、洞庭湖水生生物完整性指数由禁渔前最差的“无鱼”提升了两个等级。曾经的 “捕鱼人”也成为了“护豚人”。中国科学院水生生物研究所等机构的监测显示,禁渔后长江江豚的日均摄食量增加约 15%,而且食物中蛋白质含量显著提升。长江禁渔行动不仅促进了长江的渔业资源得以恢复,而且减少了渔业误捕,这对长江江豚更好的“填饱肚子”来说是莫大的利好。

在湖北省宜昌市,长江江豚在水中嬉戏(新华社记者 肖艺九 摄)

(2)“住”得好:栖息地修复与备份

目前,在长江干流和鄱阳湖、洞庭湖周边,建了8个长江江豚自然保护区,覆盖了长江中下游30%以上的水域。自然保护区内严禁排污,对航运活动实施规范管理,这相当于给长江江豚建设了一座座“安全小区”;对栖息地的修复也在同步进行:退掉围湖的农田,恢复湿地,修复植被……让长江江江豚的栖息地更“宜居”,从而改善江豚的生存环境。

长江江豚的保护“秘方”里,当然少不了前沿科技的助力,多地借助新的声学检测设备开展江豚种群监测,例如长江南通段布设的 7 个声呐浮标,每个浮标的有效探测半径约800米,累计记录了 18 万次长江江豚的活动,精准定位核心栖息地;铜陵淡水豚国家级自然保护区的 5G+AI 生态监管平台,通过 120 个高清摄像头与 AI 算法,实现长江江豚动态监测与非法捕捞预警。

除了在长江里进行直接保护,人们还为长江江豚做了“迁地保种”,这样一来,如果长江里出了什么问题,这些精灵还能在其他地方存活。在湖北石首天鹅洲、监利何王庙/湖南集成故道、安徽安庆西江以及安徽铜陵等地建有3个“自然迁地保护区”和1个“半自然基地”,保护的江豚数量达到160多头,平均每年新增10~15 头江豚宝宝。其中天鹅洲故道因其独特的牛轭湖地貌,不但还原了长江江豚原生生存环境,还能极大降低人类的干扰,自1990 年首次从长江干流引种 5 头长江江豚(2 雄 3 雌)至此,到2022 年监测到约 110 头长江江豚。

(3)壮大家族:人工繁育与野化放归

人工繁育为长江江豚种群的储备打牢基础,野化放归则让长江江豚重新回归自然栖息地。。2005年,全球首例人工繁育的江豚“淘淘”在武汉的白鱀豚馆诞生了;2020年,“淘淘”的儿子“汉宝”顺利出生,目前已有5头江豚成功繁育,其中包括3头二代江豚。 白鱀豚馆还建成全球首个淡水鲸类精子库,通过精液冷冻复苏技术,为种群遗传多样性提供“备份”。

中国科学院水生生物研究所白鱀豚馆训练员王超群对一头长江江豚进行训练(新华社记者 王乙杰 摄)

2023年4月,科研人员从天鹅洲故道选了4头江豚,分别放回到长江洪湖和石首江段,那里是江豚原本的野生栖息地。之后跟踪检测确认:这4头江豚完全适应了野生环境,不仅会自己觅食,还融入了当地的野生江豚群体。2024年,江西还开始建湖口迁地基地,计划未来5年再放归10~20头江豚。长江江豚成为全球首个完成“迁地保护-野化放归”保护闭环的鲸类物种。 长江江豚的种群回升不是终点,而是“大保护”的新起点。

如今,长江中下游多个江段再现诗中“豚逐银波”的景象。这穿越千万年的微笑,将在江中继续绽放。

作者:小青 科普创作者

审核:郝玉江 中国科学院水生生物研究所

策划:翟国庆

出品:科普中国

图文简介