为了消灭入侵生物,科学家把海星做成了醋溜海星?

在风景秀丽的印度尼西亚拉贾安帕特群岛水下,曾经上演过一个奇怪的景象。有一群“全副武装”的潜水员,手拿注射器(里面装着醋),在珊瑚礁上寻找一种特殊的海星。

一旦找到,他们就会毫不犹豫地游过去,对着他们就是一针,把它们做成“醋溜海星”。

当然了,这些潜水员并不是真的要做菜,他们是从这群海星的口中,拯救护堡礁的生态系统呢。

这海星简直就是“魔鬼”

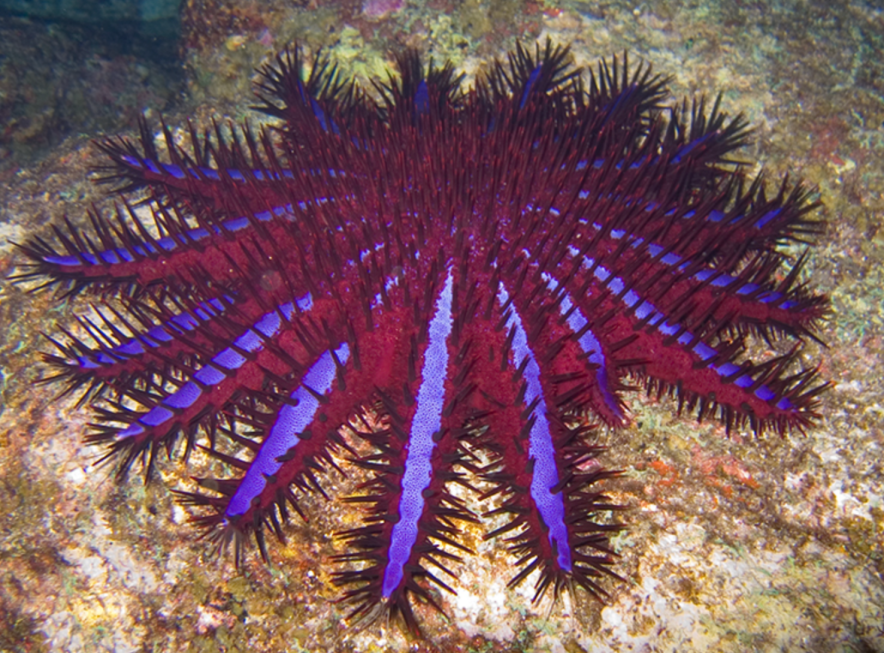

潜水员们寻找的并不是普通的海星,而是棘冠海星(Acanthaster planci)。

这种海星的样子非常“别致”,我们在海边见到的海星虽然颜色各异,但大部分都是五条触手,但棘冠海星的触手数量可以超过20条,平均也有16条触手。它们的块头也比一般的海星要大得多,它们的直径可以长到40厘米,比一般装菜的盘子还要大。

另外,大部分常见的海星身上是没有刺的,而棘冠海星的身上布满了棘刺,就像一个荆棘王冠,它们名字里的“棘冠”就是这么来的。

在它们的棘刺里面还有毒液,主要成分是海星皂苷,如果人类一不小心踩到或者碰到它们,这些刺很容易在人体内断裂,释放出毒素。

这些毒素虽然不致命,但是会让人疼上很长时间,而且毒素的溶血作用也会让人不停地流血。有些人被蜇伤的部位还会持续肿胀一个多星期的时间,想想也是挺可怕的,所以它们也被起了个外号“魔鬼海星”。

棘冠海星,图片来源:Wikipedia

“珊瑚杀手”

棘冠海星的毒刺让人类和大部分鱼类望而生畏,而它们的食谱,又让整个珊瑚礁生态系统为之一颤——成年的棘冠海星,专门吃珊瑚礁上的珊瑚虫。

我们看到的坚硬的“珊瑚”,其实是无数微小的珊瑚虫分泌的碳酸钙骨骼堆积而成的“房子”,活着的珊瑚虫才是珊瑚礁的“本体”。棘冠海星主要的食物,就是这些小珊瑚虫。

在吃珊瑚虫的时候,棘冠海星会直接趴在珊瑚礁上,把自己的胃从身体里掏出来,把周围的珊瑚礁覆盖住,消化上面的珊瑚虫,这种“地毯式”进食方式,让它们成了高效的“珊瑚虫杀戮机器”。

一只成年的棘冠海星,一年可以破坏掉6平方米的珊瑚,而直径超过40厘米的个体,一年能破坏掉10平方米的珊瑚。再加上它们的繁殖能力非常强,直径40厘米以上的海星,一次能产5000万枚卵。

这使得棘冠海星在过去几十年里,在许多珊瑚礁海域反反复复地爆发,泛滥成灾。著名的大堡礁也深受棘冠海星的困扰。

缺少捕食者+环境变化,让海星泛滥成灾

可难道自然界里没有生物能“治一治”这种海星吗?它们总不可能一种天敌也没有吧?

棘冠海星当然有天敌。

大法螺、唐冠螺、苏眉鱼、炮弹鱼等,都可以捕食棘冠海星。但是这些棘冠海星的天敌很多都“自身难保”。

大法螺,图片来源:Wikipedia

比如,大法螺就是最典型的棘冠海星捕食者,但人类为了获取大法螺的壳和肉,对它们进行大肆捕捞,使得大法螺的数量急剧下降。但可惜的是,因为缺少大法螺的贸易数据,它们并没有被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)名录。

除了天敌减少,还有很多因素也可能促成了棘冠海星“大爆发”。

人类活动导致的气候变化使得海水温度升高,这也促进了棘冠海星幼体的发育,再加上人为活动增加了排放到海水中的营养物质,这些都为棘冠海星的爆发创造了条件。

派遣“海星杀手”

既然自然界中棘冠海星的天敌太少了,人类就只好亲自下场消灭棘冠海星了。

最开始人们想的很简单,直接拿鱼叉之类的东西把它们戳死就行了。但很快人们就发现这条路行不通。

和其他海星一样,棘冠海星拥有极强的再生能力。把它戳个窟窿,它很快就能愈合;切下几条触手,它们也可能重新长好。

为了确保把它们杀死,潜水员需要花很长时间,确保把它们彻底切碎,但别忘了,这种海星的背上长满尖刺,这些尖刺是可以刺穿潜水服的。

所以这样做的风险大,收益又很低。

后来,研究人员发现把亚硫酸氢钠之类的物质注射到还行体内可以杀死他们,这种往海星体内注射药剂的方式比直接切碎它们安全高效的多。

在2015年,研究者们又发现,家用的醋也能很好地杀死棘冠海星。而且醋这种东西成本低,对环境的影响又很小,所以就上演了潜水员制作“醋溜海星”的场面。

同样是在2015年,昆士兰科技大学的研究者们还研发了一款水下机器人COTSBot。

这款机器人是字面意义上的“没得感情的海星杀手”,它们通过图像学习技术掌握了棘冠海星的外形,可以自己去水里寻找棘冠海星,并且像海星注射胆汁酸盐,消灭它们。

当然了,无论是醋溜海星,还是“海星杀手”机器人,这些都是补救措施。

想要真正解决棘冠海星爆发的危机,还是需要全世界的人共同努力,减少人类活动带来的全球气候变化,共同守护珊瑚礁这片美丽的生态系统。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨代丽 科普作者 高级工程师

审核丨张珊珊 海洋生态学博士 泉州师范学院资源与环境科学学院副教授

图文简介