为何称青光眼为“视力的窃贼”?其危险人群有哪些?如何对其筛查与早期诊断?

作者:李建军 首都医科大学附属北京同仁医院 主任医师

审核:田蓓 北京同仁医院 主任医师

青光眼是一组因病理性眼压增高导致视神经和视野损伤、重者可导致完全失明的眼病。它作为全球首位不可逆性致盲性眼病,因其发病隐匿、早期症状不明显,常被称为“视力的窃贼”。

眼压是指眼球内的压力,主要受到眼内的液体-房水循环的影响。正常人眼压介于10-20mmHg。当房水从眼内向眼外流出发生障碍时就会引起眼压升高。

根据房水流出障碍原因的不同,一般将青光眼分为三种类型,即原发性青光眼、继发性青光眼和先天性青光眼。

其中原发性青光眼最为常见,它是指发病机制还不是特别明确的一类青光眼,但根据发病时前房角的情况又分为原发性开角型青光眼和原发性闭角型青光眼。

所谓前房角是指角膜与虹膜根部形成的夹角,其中房水流出的必须经过的重要眼部结构小梁网以及Schlemm管就位于这个部位。

原发性开角型青光眼主要是由于小梁网以及Schlemm管的结构存在先天性缺陷造成,眼压升高时房角是开放的;而原发性闭角型青光眼主要是由于虹膜根部向小梁网贴合造成房角关闭所致。

视神经位于眼球后极部,它从眼球壁较为薄弱的部分穿出,是连接眼球和大脑的"导线",负责将眼球产生的视觉信息传输至大脑。当眼压升高时,视神经易于受压而损伤。

图1 原创版权图片,不授权转载

视神经属于中枢神经系统大脑白质的一部分,其受损后功能不能恢复,这与白内障造成的视力损伤不同。白内障可通过手术置换晶状体而恢复视力,称为可逆性致盲性眼病;而青光眼导致的视力损伤是永久性的、不可逆的,因而称青光眼为不可逆性致盲性眼病。

除了少数急性发作的闭角型青光眼外,多数青光眼是慢性进行性的,其对视神经的损伤是逐渐、缓慢发生的。视神经由约100万根神经纤维构成,青光眼并非一次性全部损伤这些神经纤维,而是逐渐地、一点一点地损伤,因此具有隐匿性,早期青光眼改变包括视神经的形态与功能改变,通常不易发现。视神经的形态改变一般是指眼底镜或眼底照相或者视神经周围的视网膜神经纤维层的OCT检测,功能改变通常是指计算机化的视野检查。

此外,慢性青光眼早期几乎无症状,即使是有轻微的眼部不适或疲劳感、酸胀感,也极易被忽视而未被觉察。直至视神经损伤进展至中晚期出现视野明显缩小、视物模糊才被迫到医院眼科检查发现。青光眼的这种缓慢进行性、无症状或症状不具有特异性、晚期才出现视力下降与视野缺损,因而称为视力的“窃贼”。因此对于青光眼的早期诊断、早期干预治疗对于防治青光眼盲是非常重要的。

闭角型青光眼在急性发作时,表现为突然眼痛、头痛、视力下降、眼红、角膜水肿、瞳孔散大,严重者还会出现恶心和呕吐等症状。在急性发作前通常会有反复发生的一过性视物模糊、虹视(看灯光出现彩虹色光圈)与眼胀不适,尤其是在暗处待时间较长时,经过休息或揉眼后多可自行缓解。患者这时若有机会到眼科检查,在裂隙灯显微镜下可见周边前房较浅,虹膜较为膨隆,甚至眼压偏高。

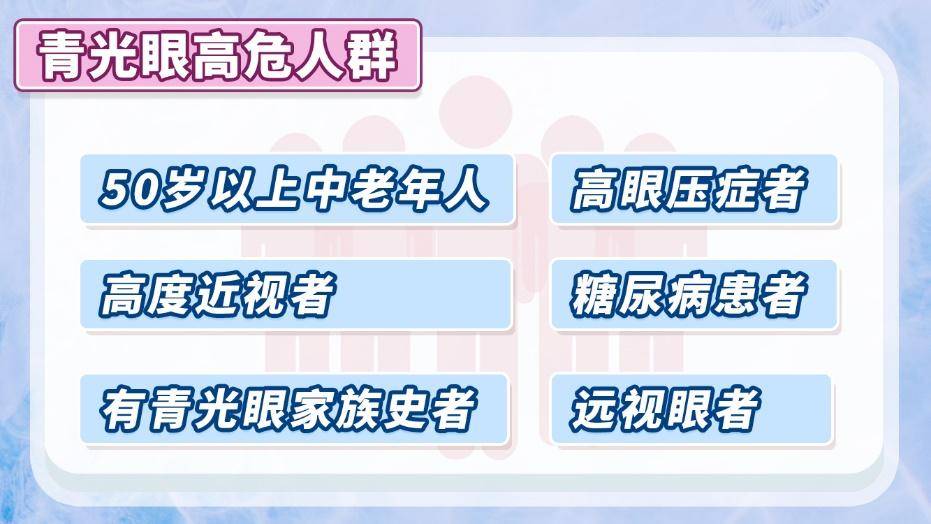

为了早期发现青光眼,应当对危险人群进行筛查。青光眼的危险人群主要包括:

一、50岁以上中老年人。

许多研究已证明,青光眼的患病风险随年龄增长而增加。50岁以上的人青光眼患病风险明显高于50岁以下的人。

二、高度近视者

高度近视(度数超过600度)是青光眼的重要危险因素。高度近视者眼球轴长变长,会对视神经产生机械性牵拉,并可能影响其血液供应,从而增加患青光眼的风险。研究显示,高度近视者患青光眼的几率比没有近视者高出3~4倍。

三、有青光眼家族史者

青光眼具有一定的遗传倾向。如果一级亲属(包括父母、子女以及兄弟姐妹)中有青光眼患者,那么其本人患青光眼的几率会显著高于普通人群。因此,有青光眼家族史者,即使没有任何症状,也应主动到医院进行青光眼筛查。

四、高眼压症者

如果在体检或其他眼部检查中发现眼压偏高,即使无任何症状,也属于高危人群。对于眼压偏高、视神经形态学检查正常、视野检查正常,房角开放者,称为“高眼压症”。在这类人中有一部分未来会发展为青光眼,因此高眼压症者需定期进行详细的青光眼检查,监测视神经和视野的变化。

五、糖尿病患者

糖尿病会造成眼底的微血管改变,有可能造成视神经的营养障碍,并使视神经对压力损害的敏感性增加。

六、远视眼者

远视眼者其眼球相对较小,眼前节结构比较拥挤,前房通常较浅,房角较狭窄,属于闭角型青光眼的危险人群,尤其是到了40岁以后。通常远视程度越高,危险性越大。

图2 原创版权图片,不授权转载

对青光眼危险人群建议每年进行一次全面的眼科检查,至少应包括眼压、裂隙灯显微镜和眼底检查。高眼压症者建议每半年复查一次眼底监测视神经变化,眼压在25mmHg以上者,可考虑用降眼压药物。

青光眼早期诊断主要依赖于以下检查手段:

视神经评估是核心。青光眼最早期的改变往往是视神经形态的变化。医生通过眼底照相和光学相干断层扫描技术(OCT)来仔细观察视盘(视神经在眼内的部分)有无青光眼损伤。如发现视杯扩大、盘沿(视盘边缘)变窄(特别是在视盘的颞下或颞上方),或视网膜神经纤维层出现薄变及缺损,即可判定存在青光眼的早期损伤。

眼压监测需持续。眼压升高是青光眼的最主要危险因素,但需要注意眼压正常不等于没有青光眼,部分青光眼患者多次、反复测量眼压均在正常范围内,这被称为“正常眼压性青光眼”。但青光眼早期眼压呈现波动性,患者眼压并非持续升高,而是在一天中某些时段出现高峰,因此单次眼压测量值在正常范围,并不意味着眼压真的不高,多次进行24小时眼压监测(如每2小时测量眼压一次)有助于捕捉到眼压的高峰值及其波动情况。

房角检查有助于青光眼分型。医生使用房角镜或超声生物显微镜(UBM)检查房角的宽窄和开放状态,以及房角的色素情况、有无后退、新生血管等。这对于区分开角型青光眼和闭角型青光眼,以及鉴别某继发性青光眼(如外伤性房角后退性青光眼、色素性青光眼、新生血管性青光眼等)至关重要,而这些类型青光眼的治疗方案与方法有所不同。

视野检查发现视功能改变。当视神经受损到严重程度时才影响视力,慢性青光眼的早期通常视力正常。但视神经受损到一定程度时会导致视野缺损,但因双眼的互补性,轻度视野损害不易被患者自己觉察到,除非到了较重的视野损害阶段,视野明显缩小时。计算机自动视野计能定量地检测出早期的视野损害,如旁中心暗点或鼻侧阶梯等。但总体上视野缺损出现在视神经的形态学改变之后,即具有一定的滞后性,且视野检查属于主观检测,检查结果具有一定的不稳定性。

对于裂隙灯检查房角狭窄、怀疑有闭角型青光眼但目前眼压不高者,可考虑进行暗室俯卧试验。这种检查是让患者在暗室中清醒状态下俯卧1-2小时,然后在暗光下测量眼压。若眼压明显升高,则可做出闭角型青光眼的诊断。

图文简介