学会以貌取番茄,长得丑的你别选!

番茄饱满多汁、色泽诱人,是菜园里的亮色,也是超市货架和餐桌上的常客。但我们绝大多数人都可能不会知晓,在红亮诱人的番茄变身美味被端上餐桌前,需要历经坎坷,艰难求生。

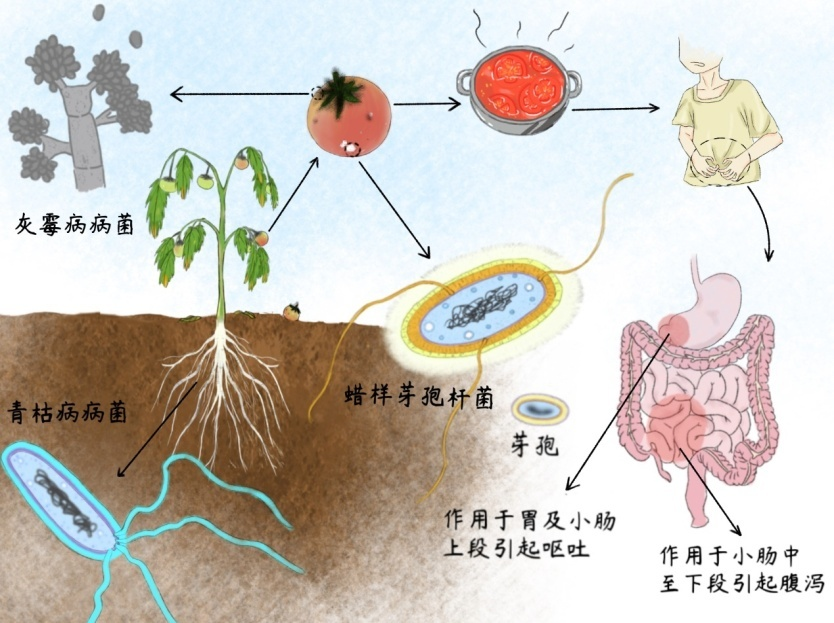

青枯病病菌就是典型的“土传刺客”之一,凭借极生鞭毛的“助力”在土壤中穿梭,喜欢从番茄根部的伤口侵入病菌侵入后,先破坏番茄的“养分运输管道”,导致水分和养分送不上去,植株就会发蔫倒伏;但此时叶子里的绿色成分还没怎么被破坏,所以初期看着还是绿的。切开茎秆,可见“运输管道”已变褐,轻轻挤压茎部,还会有白色菌脓渗出,出师未捷身先死,这才是第一关。

与此同时,灰霉病病菌也在等着机会。它的“武器”是一种特别小的“种子”(分生孢子),这些“种子”会通过病菌身上的“小梗”散播出去,在空气里、田地里到处飘。等番茄抵抗能力下降,灰霉病病菌也“趁虚而入”,在叶子、花、茎和果子上扎根:叶子长斑、花蒙上灰色霉层、果子开始慢慢烂掉,就好像怀孕6个月的妈妈突然没了胎动。

与前两种“看得见的感染”不同,好不容易绝处逢生躲过两大生死劫难的番茄更容易被其他致病性微生物盯上,受过震的番茄不仅长得丑还能带毒害人!局部轻微软烂的番茄,很容易被误以为是 “熟透了”,实则可能早已被蜡样芽孢杆菌等致病性微生物侵染 —— 而蜡样芽孢杆菌正是一种危险的食源性致病菌。它有两大 “生存绝技”:一是环境不利时会形成抗逆性极强的芽孢,如同穿上一层坚固的 “防护甲”,能顽强存活,需在超过 100℃的环境中持续处理 20-30 分钟才能将其杀灭;二是能产生耐热性极强的毒素,即便在 126℃下加热 90 分钟也难以被破坏。普通烹饪若不注意温度和时长,根本无法破坏它的 “防护甲” 与毒素。更需注意的是,蜡样芽孢杆菌的污染范围不局限于番茄,一旦防控不当,还很容易污染米面、豆制品、乳制品、蔬菜等各类常见食品。

当携带蜡样芽孢杆菌的番茄未经充分加热就被端上餐桌,被误食后,细菌产生的肠毒素和呕吐毒素引发中毒,在胃肠道里“兴风作浪”:作用于胃及小肠上段时就引发呕吐;作用于小肠中下段时就会导致腹泻。神奇的一幕表现为前一刻还在大快朵颐,下一刻一路狂奔、上吐下泻。

微生物的世界并非只有“破坏者”,但对于环境中无处不在的细菌,身处感染漩涡的番茄,青枯病病菌、灰霉病病菌、蜡样芽孢杆菌对于它无疑都是妥妥的“反派”。这也给我们带来了防控启示:农田里,做好土壤管理,比如与非茄科作物轮作,减少田间病菌来源,从源头预防青枯病病菌侵入;种植时,关注番茄植株健康,加强棚室管理、控制浇水量,及时摘除病叶病果,阻止灰霉病病菌蔓延;采收、运输、储存时,留意果实是否被病菌侵染,避免蜡样芽孢杆菌滋生;食用前,仔细甄别番茄状态,记住长得怪丑的番茄你莫选!确保入口的是健康安全的果实。

供稿单位:重庆微生物学会

作者:重庆师范大学生命科学学院2023级生物科学(师范)专业3班 丁艺娟、郭霞副教授、邹老师的科普花园 邹静波主任技师

审核专家:汪洋

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

图文简介