癌痛不是“忍一忍”就过去了——走出癌痛管理的五大误区

作者:杜小仙 铜仁市中医医院

审核:李 平 铜仁市中医医院 主任医师

在很多人看来,癌症最令人恐惧的是其致命的威胁。然而,对于正在经历癌症的患者及其家人而言,还有一种无时无刻不在的折磨——癌痛。癌痛,如同一只无形的巨手,不仅摧残着患者的身体,更足以击垮他们的意志力和生活质量。

但是,许多患者和家属在面对癌痛时,陷入种种误区,认为“忍一忍就过去了”,导致患者长期在痛苦的深渊中挣扎。今天,我们要正视这个问题,携手走出癌痛管理的五大误区。

图1 版权图片 不授权转载

误区一:癌痛忍一忍就过去了,大喊大叫会显得不坚强

持续的剧烈疼痛本身会对人体造成极大的伤害。它会导致心率加快、血压升高、食欲不振、失眠、极度疲劳和营养不良。更重要的是,长期的疼痛刺激会损害中枢神经系统,导致疼痛敏化。这意味着,即使最初引起疼痛的病灶没有变化,神经系统也会“记忆”并放大这种痛苦,形成“痛觉记忆”,使得疼痛愈发难以控制。及时、有效地控制疼痛,不仅是为了舒适,更是为了保护身体机能,为抗癌治疗争取更好的身体基础和心态。

误区二:止痛药吃多了会“上瘾”,能不吃就不吃,能少吃就少吃

这个误区源于对阿片类止痛药(如吗啡、羟考酮等)的恐惧。大众常常将医疗用途的“药物依赖”与“吸毒成瘾”混为一谈。

对于中重度癌痛,阿片类药物是国际公认的核心治疗手段。在医生指导下,为了镇痛目的规范使用阿片类药物,成瘾率极低。

*生理依赖≠成瘾:长期服用阿片类药物后,如果突然停药,身体可能会出现戒断症状(如焦虑、出汗、恶心),这称为“生理依赖”。这是一种正常的药理现象,可以通过医生指导逐步减量来避免。而“成瘾”则是一种心理和行为上的异常,表现为不顾一切地寻求药物,目的是“爽”而不是“镇痛”。

*“天花板效应”:非阿片类止痛药(如布洛芬)有剂量上限,超过后效果不再增加,副作用却会大增。而阿片类药物无天花板效应,只要在医生指导下,可以根据疼痛程度安全地增加剂量,直至达到满意镇痛效果。

*恐惧的代价:因为害怕“上瘾”而拒绝足量用药,导致疼痛得不到有效控制,会严重降低生活质量,影响睡眠和情绪,甚至削弱免疫力,加速病情恶化。

图2 版权图片 不授权转载

误区三:现在就用最强的药,以后痛得更厉害就没药可用了

这是一种非常常见的顾虑,类似于“好钢要用在刀刃上”,担心过早使用强效止痛药会导致“耐药”,等到疼痛加剧时无药可用。

现代癌痛治疗强调“按时给药”和“足量镇痛”。

*按时给药:癌痛是持续存在的,因此需要像高血压、糖尿病用药一样,按时、规律地服药,维持血液中稳定的药物浓度,从而持续地压制疼痛。而不是“按需给药”,痛了才吃,不痛不吃。后者会导致疼痛反复出现,形成“疼痛-吃药-缓解-再疼痛”的恶性循环,反而需要更大的剂量才能起效。

*“无天花板效应”:如前所述,阿片类药物的剂量可以根据疼痛强度进行调整。如果当前剂量控制不佳,医生可以通过增加单次剂量、缩短给药间隔或更换更强效的药物等方式来实现良好镇痛。

误区四:疼痛的强度只能靠医生猜,我说不清楚

疼痛是一种主观感受,外人无法直接测量。很多患者,尤其是老年患者,习惯于用“还行”“有点疼”等模糊词汇来描述,导致医生无法准确判断其痛苦程度。

疼痛是患者的主诉,准确评估是有效治疗的第一步。

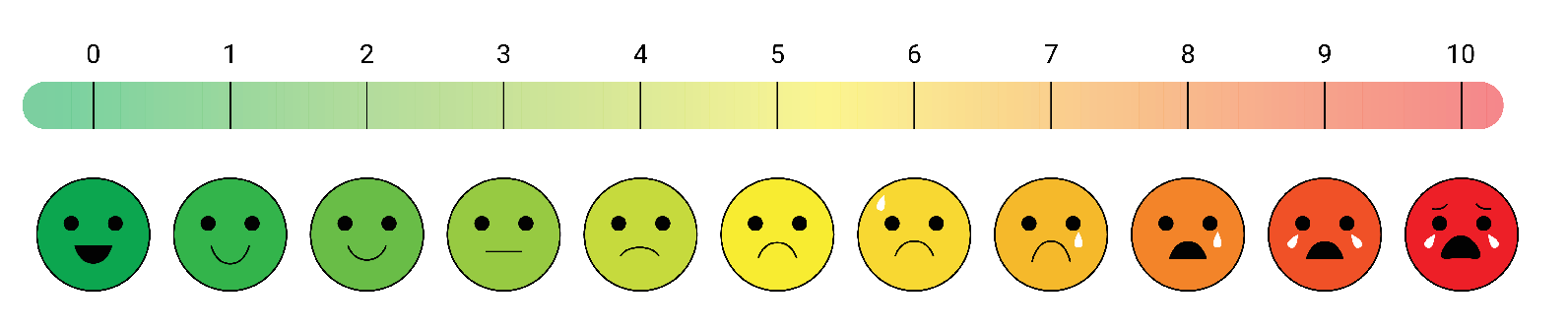

请您学会使用“疼痛评分尺”:一条从0到10的标尺。

*0分:无痛。

*1~3分:轻度疼痛,不影响睡眠。

*4~6分:中度疼痛,影响睡眠,但仍可忍受。

*7~10分:重度疼痛,难以忍受,痛不欲生。

在就诊时,请明确告诉医生“我的疼痛现在是几分”,是持续性的还是阵发性的,是什么性质的(如针刺样、烧灼样、胀痛),以及什么情况下会加重或减轻。医生会根据您的具体情况为您制定最佳镇痛方案。

图3 版权图片 不授权转载

图3 版权图片 不授权转载

误区五:止痛药副作用太大,不如试试偏方和保健品

在面对西药说明书上罗列的副作用时,一些患者会转而寻求所谓“纯天然、无副作用”的偏方或保健品。这是一个极其危险的行为。

1.未知的风险:偏方和保健品的成分不明,药效不详,缺乏严格的科学研究和临床验证。它们可能与抗癌治疗(化疗、靶向治疗)发生冲突,加重肝脏、肾脏负担,甚至促进肿瘤发展。

2.耽误最佳治疗时机:在尝试这些未经验证的方法时,患者的疼痛未得到有效控制,病情可能在悄然进展。浪费了宝贵的治疗时间窗。

3.规范药物的副作用可防可控:阿片类药物常见的便秘、恶心等副作用确实存在。但疼痛专科医生对此有非常成熟的预防和处理策略。例如,常规开具预防性通便药物,恶心呕吐也可以通过相应药物有效控制。绝不能因为恐惧可控的副作用,而去承受不可控的疼痛和未知的健康风险。

图4 版权图片 不授权转载

癌痛管理是一门科学,更是一种人道主义的关怀。它要求我们彻底摒弃“忍痛”的落后观念,以积极、科学的态度去面对。当疼痛来袭时,请不要再对自己或家人说“忍一忍”,应及时寻求专业的帮助。

图文简介