胃食管反流病的用药方法与手术治疗!

作者:陈冬 中国人民解放军火箭军特色医学中心 主治医师/助理研究员

审核:吴继敏 中国人民解放军火箭军特色医学中心 主任医师

胃食管反流病是一种慢性疾病,相当一部分患者可能需要长期用药控制症状,其慢性病特征的核心体现即是停药后症状易复发。

一、长期用药与停药原则

鉴于疾病特性,长期用药是常见的治疗策略。许多患者担心“是药三分毒”,在症状缓解后便考虑自行停药,这种做法需谨慎评估。

停药决策应个体化,并严格遵循医嘱。对于初次用药且疗效显著的患者,在医生指导下尝试停药并观察复发情况,可作为评估病情轻重的一种方式。但对于停药后症状迅速复发的患者,则不宜随意停药,否则可能导致病情迁延甚至加重。

停药后复发的严重程度因疾病类型而异。对于反流性食管炎患者,擅自停药可能导致炎症加重,甚至出现溃疡、出血、食管狭窄、Barrett食管等并发症。而对于内镜下无食管黏膜破损的非糜烂性反流病患者,停药后可能仅表现为症状反复,再次用药后症状易控制。因此,后者或可考虑“按需治疗”(症状出现时服药,消失时停药),而前者通常需“维持治疗”以防治并发症。任何用药方案的调整都应在专业医师指导下进行。

图1 原创版权图片,不授权转载

二、长期用药的潜在风险与副作用

“是药三分毒”确实有一定道理,任何药物长期使用都可能存在副作用,但个体差异极大。药品说明书上列出的一串副作用,并非每个使用者都会出现,所有药物都经过临床验证,可能大部分患者长期用药也不会出现副作用,少部分患者可能很快出现不良反应。此外,药物临床研究周期较短,难以覆盖十年以上的长期用药观察,因此用药时间越长,副作用累积的风险越高,需格外警惕。

药物副作用主要分为两类。一类是药物本身的化学毒性反应,作为化学物质,药物可能损伤肝脏、导致白细胞下降,还可能引发皮疹、腹泻、头痛、头晕等并发症。另一类与抑酸药的治疗机制相关,抑酸药的核心作用是降低胃酸,但胃酸是人体必需的生理物质,胃内正常pH值为1-2,长期用药会使胃内pH值升至4以上,处于弱酸状态,必然影响正常消化功能。同时,长期酸分泌降低,易刺激腺体增生而产生胃息肉。钙、磷、镁等电解质的吸收依赖胃酸参与,长期胃酸不足会影响这些物质的吸收,久而久之可能导致低钙、低镁血症,增加骨质疏松、心律失常的风险。更重要的是,胃酸具有天然杀菌作用,能消灭食物中的有害细菌,这也是原始人、动物生食而不易生病的重要原因。长期抑酸会削弱胃酸的杀菌能力,可能导致肠道菌群过度生长,还可能使细菌进入肠道,增加社区获得性肺炎、肠道菌群失调症等疾病的发生风险。因此,长期服用抑酸药的潜在风险不容忽视,尤其是连续用药5年、10年甚至20年的患者,应充分评估长期抑酸的潜在风险,并考虑寻求更根本的治疗方案。

图2 原创版权图片,不授权转载

三、根治性方案

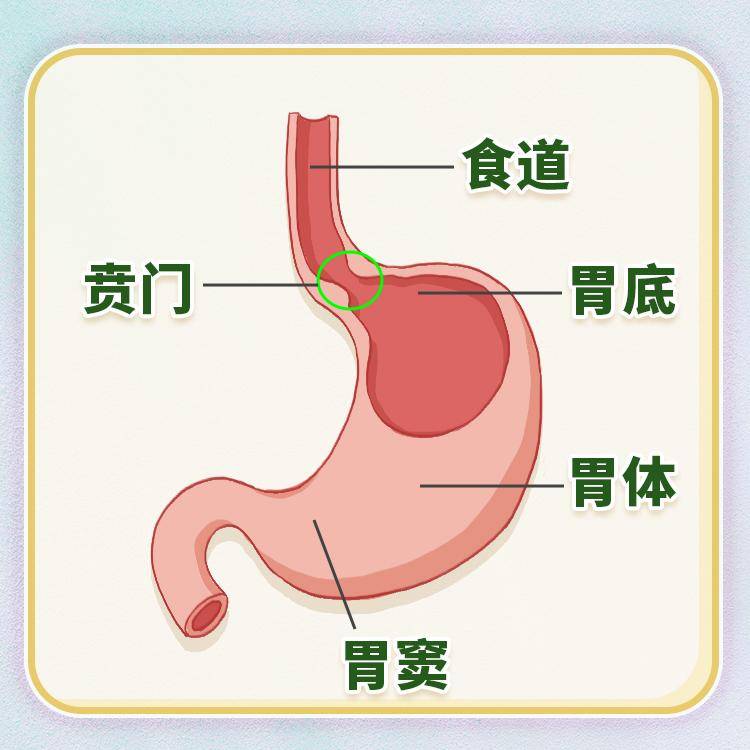

对于药物控制不佳或不耐受长期服药的患者,腹腔镜下抗反流手术是重要的根治性选择。其中,腹腔镜下食管裂孔(疝)修补术联合胃底折叠术是经典且主流的手术方式。

该手术的原理是先修复食管裂孔疝或修复增大的食管裂孔,再联合胃底折叠术重建胃食管结合部的复合抗反流屏障。在允许食物顺利通过的同时,防止胃内容物反流。此术式自20世纪五六十年代在欧美开展,随着腹腔镜技术的普及,现已实现微创化。手术创伤小、恢复快,通常一小时左右即可完成,已取代了传统的开腹或开胸手术。

此外,还有内镜下治疗(如射频治疗、抗反流黏膜切除、套扎治疗)等微创选项,适用于部分特定患者,但胃底折叠术目前仍是解决贲门松弛根本问题的标准外科术式。

图文简介