哮喘总不好?警惕胃源性哮喘的误区与正确诊断

作者:陈冬 中国人民解放军火箭军特色医学中心 主治医师/助理研究员

审核:吴继敏 中国人民解放军火箭军特色医学中心 主任医师

对于常规治疗效果不佳的哮喘,需警惕胃源性哮喘的可能。临床中,对此病的认知存在诸多误区,常导致诊断延误。同时,掌握其正确的诊断思路与方法,是实现有效治疗的关键。

一、胃源性哮喘的常见认知误区

误区一:哮喘都是呼吸道疾病。许多人认为哮喘仅源于呼吸系统本身的问题,如过敏或气道高反应性。然而,胃食管反流作为哮喘的重要病因,常被忽视。胃源性哮喘的病根在于“胃”,而非单纯的气道病变。

误区二:“胃病”治好,哮喘立即痊愈。长期反流已对气道造成慢性损伤,其修复需要时间。药物治疗起效往往需连续数月,手术治疗后症状的缓解程度也与既往损伤的严重性相关。因此,切勿期望“药到病除”或“一刀永逸”,需要给予一定的恢复期。

误区三:胃源性哮喘必有反酸、烧心等症状。临床中大量胃源性哮喘患者并无反酸、烧心等消化道症状,仅表现为咳嗽、喘息等呼吸道症状。因此,不能仅凭“无胃病症状”就排除胃食管反流的可能。哮喘患者都应主动筛查反流相关因素,牢记“哮喘与胃反流共存概率极高”的认知。

误区四:哮喘与反流是单向影响。两者实则相互促进、形成恶性循环。哮喘发作时,气道负压如同“抽风机”,会将胃酸向上“吸”入食管,治疗哮喘的药物,如部分抗哮喘药、激素会松弛贲门平滑肌,激素还可能导致向心性肥胖、腹压升高,这些都可能诱发或加重反流。反之,反流又会刺激气道,加剧哮喘,形成“哮喘→反流→哮喘加重”的闭环。

图1 原创版权图片,不授权转载

误区五:哮喘只需看呼吸科。哮喘患者多首诊于呼吸内科,但部分呼吸科医生对胃源性哮喘认知不足,易忽视胃食管反流这一病因,导致患者长期被误诊,错失针对性治疗时机。因此,科普普及与跨科室医学交流至关重要。

二、胃源性哮喘的正确诊断思路与方法

当患者出现以下特征时,应高度怀疑胃源性哮喘:哮喘症状与进食相关(如餐后发作)、与体位改变相关(如平卧时加重、弯腰等增加腹压动作后加重),或仅在运动时出现喘息(需警惕合并食管裂孔疝,因疝囊压迫心肺所致)。

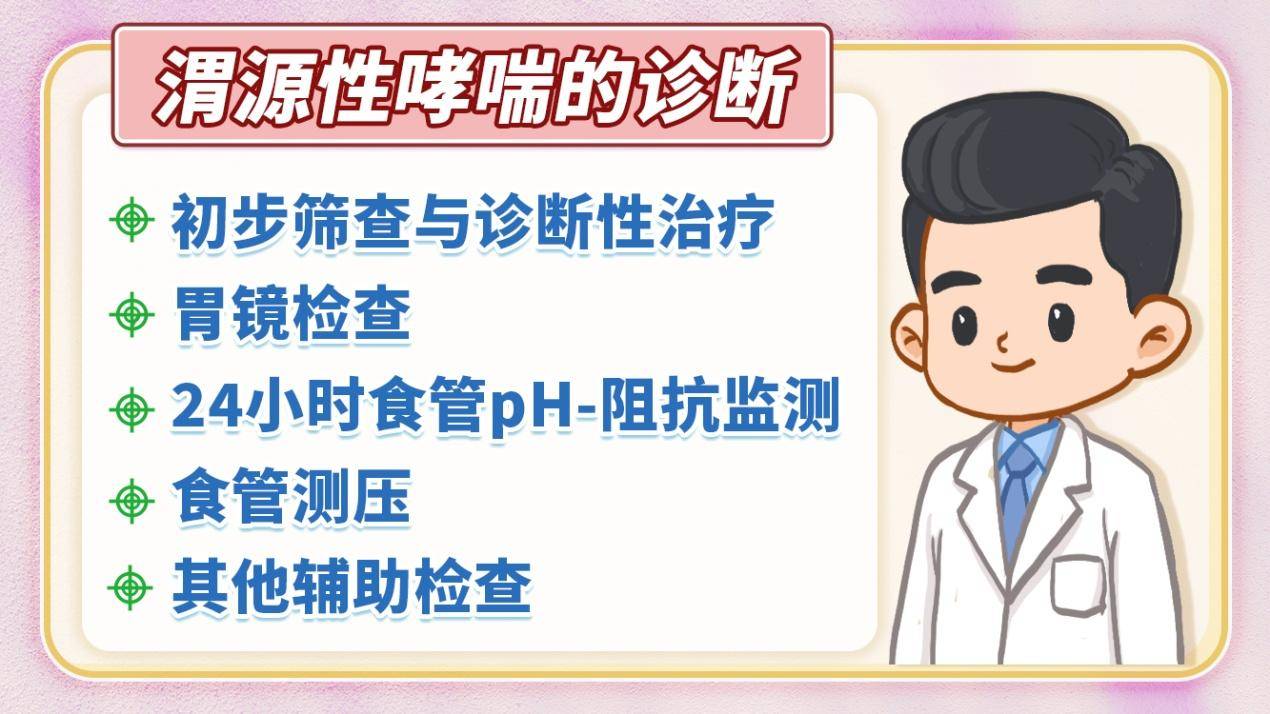

若临床症状提示胃源性哮喘,则需通过以下检查进一步明确诊断,通常遵循从简易到精确的顺序:

1.初步筛查与诊断性治疗

药物诊断性治疗是一种实用且无创的初筛方法。对于高度疑似者,可采用标准或双倍剂量的抑酸药物:如钾离子抑制剂(各种拉生类)、质子泵抑制剂(各种拉唑),连续口服8周。若治疗后哮喘症状显著改善,则支持胃源性哮喘的诊断。此法尤其适用于基层医院。

2.胃镜检查

胃镜是诊断胃食管反流病最直接和常用的方法。它能直观判断食管黏膜有无反流性食管炎、胃食管结合部是否松弛及松弛程度,并可发现食管裂孔疝等结构性异常。

3.24小时食管pH-阻抗监测

这是诊断胃食管反流的“金标准”。经过鼻腔将一根纤细的导管置入食管,连续24小时监测食管pH变化,客观记录各类反流事件,并能分析反流事件与咳嗽、喘息等症状发生的时间关系。

4.食管测压

此检查可测量贲门的静息压和松弛功能,评估食管的蠕动能力。若贲门压力过低或食管动力障碍(如蠕动减弱、痉挛),均易导致反流。该检查对评估食管功能和手术前评估有重要价值。

5.其他辅助检查

唾液胃蛋白酶检测是一种新兴的无创方法,若唾液中检测到胃蛋白酶(本应只存在于胃内),则提示存在反流。食管钡餐造影也可用于观察有无反流和食管裂孔疝。

图2 原创版权图片,不授权转载

三、总结与展望

单纯的胃源性哮喘在去除反流病因后,有望获得临床治愈。若合并过敏性哮喘,有效控制反流也能极大减轻症状、降低严重发作风险。但若反流已导致不可逆的肺损伤(如肺纤维化),则可能遗留后遗症。因此,对难治性、不典型哮喘进行早期的胃食管反流筛查,贯彻“早发现、早诊断、早治疗”的原则,至关重要。

图文简介