食物也“上妆”?“天然调色盘”,安全与美丽可兼得

管够?美味?健康?现代人对食物的要求早已超越了“吃饱”,甚至“吃好”之外还得“吃美”——拍拍食物就能轻松出片发朋友圈。这样的高标准严要求,简直让食物都快有“容貌焦虑”了。那么食物要怎么变美呢?

抛开那些本身就色彩鲜艳的瓜果蔬菜,很多常见食材本身颜色很素净,却能做出五彩缤纷。而成就这些“网红”美食的幕后功臣,就是食品色素,就如同食物的“美妆品”。一些朋友可能一听“色素”就觉得不舒服,觉得一定会影响健康,那么真的是这样吗?下面就举几个例子简单聊聊。

(自己拍的图)。

其实色素并不是完全有害的,我们没有必要“谈色素色变”,关键在于要并科学认识、合规使用。现在的色素有天然色素和人工色素两种。

天然色素又名天然染料,来源于天然植物的根、茎、叶、花、果实和动物、微生物等,是大自然的馈赠给我们的“天然调色盘”。

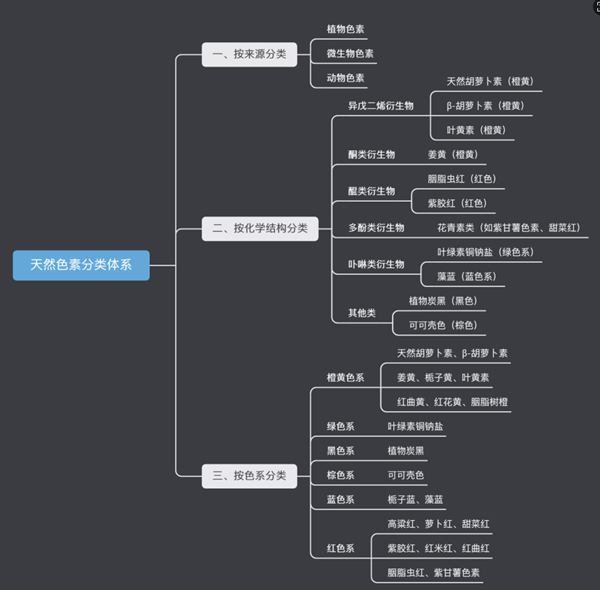

天然色素的分类体系多样:按来源分类可分为植物色素、动物色素、微生物色素。按化学结构分类:主要分为卟啉类衍生物、异戊二烯衍生物、多酚类衍生物、酮类衍生物、醌类衍生物以及其他类共六大类。按色系分类:

橙黄色系:天然胡萝卜素、β-胡萝卜素、姜黄、栀子黄、叶黄素、红曲黄、红花黄、胭脂树橙等。

绿色系:如叶绿素铜钠盐等。

蓝色系:如栀子蓝、藻蓝等。

黑色系:如植物炭黑等。

棕色系:如可可壳色等。

在食品工业中,天然色素主要作为着色剂应用广泛。比如为酱油、醋等调味品着色。赋予糖果、酒水饮料、冰淇淋、豆乳制品、熟肉制品、果冻、烘焙糕点等食品所需的色泽。用于水果蔬菜加工品的着色。

天然色素主要来源于植物,动物也是依靠吃这些来积累的,比如火烈鸟,叶羊。火烈鸟的红色是因为摄入了含有类胡萝卜素(比如虾青素)的食物,这些色素在体内积累让羽毛变红,这和猪肉的天然红色原理完全不同。动物也有天然的,比如猪肉的红色是天然的,主要和肌肉中的肌红蛋白有关。猪肉的红色是自身肌肉组织的天然成分导致,肌红蛋白是存在于肌肉细胞中的一种蛋白质,负责储存氧气,它本身呈红色,当猪肉处于新鲜状态时,肌红蛋白与氧气结合,会让瘦肉呈现出自然的鲜红色或粉红色。

食物来源的色素更易获得消费者信任,安全性也更高。使用天然色素的产品,其外观减少了人工痕迹,更贴近天然形态,从而增强了对消费者的吸引力。

这些色素不仅仅可以提升色彩,还有保健效果,天然色素常是“穿着马甲的营养素”。比如花青素是一类天然色素,它们存在于水果和蔬菜中,使得水果和蔬菜呈现红色到蓝色的色调。在工业化生产中,大部分色素的常用来源为葡萄、接骨木果、覆盆子和红甘蓝(紫甘蓝)。花青素不仅可以作为色素,而且也有许多生物活性,不同来源的花青素具有不同的特性。来源于葡萄皮的花青素可以降低心脏病的危险,来源于接骨木果的花青素对流感病毒具有抵抗作用,来源于覆盆子的花青素对视力具有良好的保护作用。

另一大类具有营养特性的天然色素是类胡萝卜素。类胡萝卜素广泛分布在自然界中,一般呈现黄色、橙色和红色。大多数水果和蔬菜都含有类胡萝卜素的混合物,从这些水果和蔬菜中所获得的提取物是人类必需营养的重要来源,已经确认了自然界中有600种不同的类胡萝卜素。β-胡萝卜素是最普遍的类胡萝卜素,已经广泛应用于食品加工中,β-胡萝卜素应用于黄油和人造黄油中已经有很多年的历史,它不仅给这些产品提供黄色的色调,而且还可以提供维生素A,这主要是由于β-胡萝卜素在人体内可以转化成维生素A。在许多国家中均有规定,即人造黄油必须添加维生素A,因此,β-胡萝卜素成为维生素A的来源。叶黄素是一种来自万寿菊的黄色素。人们才意识到它是一种抗氧化剂,可以对抗斑点退化(一种导致老年人失明的疾病)。番茄红素是一种鲜艳的红色色素,它是一种很强的抗氧化剂,可以预防许多种癌症。姜黄素也具有抗氧化性,同时具有抗炎的特性。我们所熟知的虾青素,也天然抗氧化的王者。

不过,天然色素也存在有一些缺陷,比如色泽不稳定的缺陷,在使用过程中易受光照、温度、氧化剂、pH值、介质极性、金属离子及添加剂等因素影响,导致褪色或变色等等。

相比之下,人工合成的人造色素优势,一是稳定性超强,对光照、高温、酸碱变化(pH值波动)的抵抗力普遍优于天然色素。在烘焙、高温杀菌、长期储存或酸性饮料(如碳酸饮料)中,颜色更持久,不易褪色、变色;二是着色力出众:往往“一点就够艳”,达到同样着色效果所需量更少,成本相对较低;三是色彩宝库丰富,能调配出自然界罕见或难以提取的非常鲜艳、明亮或特殊的色调,例如极其亮丽的蓝色(如亮蓝)、绿色(如亮绿)或荧光色,为食品设计师提供了更广阔的创意空间。

不过值得注意的是,色彩心理学研究表明,某些颜色(如蓝色)在自然食物中较为罕见,可能不会显著促进食欲,甚至可能抑制(这也是为什么蓝色食物相对较少)。人工色素虽然能创造出吸引眼球的效果,但在应用时也需要考虑消费者的心理接受度。

人工色素是为了促进人们的食欲,提高食品的商品价值而使食品着色的一类食品添加剂。成色素即人工合成的色素,其优点不少,如色泽鲜艳,着色力强,色调多样,但它有一个大缺点,即具毒性(包括毒性、致泻性和致癌性)。这些毒性源于合成色素中的砷、铅、铜、苯酚、苯胺、乙醚、氯化物和硫酸盐,它们对人体均可造成不同程度的危害。

无论哪种方法,最终产品都需经过严格的安全性检测,符合国家食品添加剂标准后才能用于食品加工。我国在食品标准各个国家也都有食品标准。

最后总结一下,天然色素≠绝对无风险:天然色素也可能存在杂质、提取溶剂残留等问题,且部分存在稳定性相对较差的缺点(易受光、热、氧气、pH值、金属离子影响而褪色变色),需要更精细的工艺和配方来稳定。

人工合成色素≠洪水猛兽:经过严格安全评估、获得国标批准并在规定范围和限量内使用的人工合成色素,其安全性是有保障的。关键在于合法合规使用。

我国的食品安全监管日益完善:对食品添加剂(包括色素)的生产、销售和使用有着严格的审批、监管和抽检制度。选择正规渠道购买、信誉良好品牌生产的色彩食品,风险是可控的。毕竟食品安全与大健康,是我国当前的重中之重。

结尾:如果食物真的有彩妆店,就像变色的眼影,可以保湿的粉底液,可以抗氧化的眼影、腮红和口红等等,食品的化妆品已经比人类上升了一个档次了。不过我们在追求美丽的同时也要追求天然和健康,就像想起我们以前很多女同志让脸显得更白在脸上涂砒霜一样,这绝对不是安全健康的,我们自己不要服美役,也不要让自己身边的食物服美役,其实最好的还是最天然的东西,才能保证我们的食品健康和身体健康。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨李彤 生态学硕士 科普作者

审核丨阮光锋 科信食品与健康信息交流中心副主任 中华预防医学会健康传播分会委员

图文简介