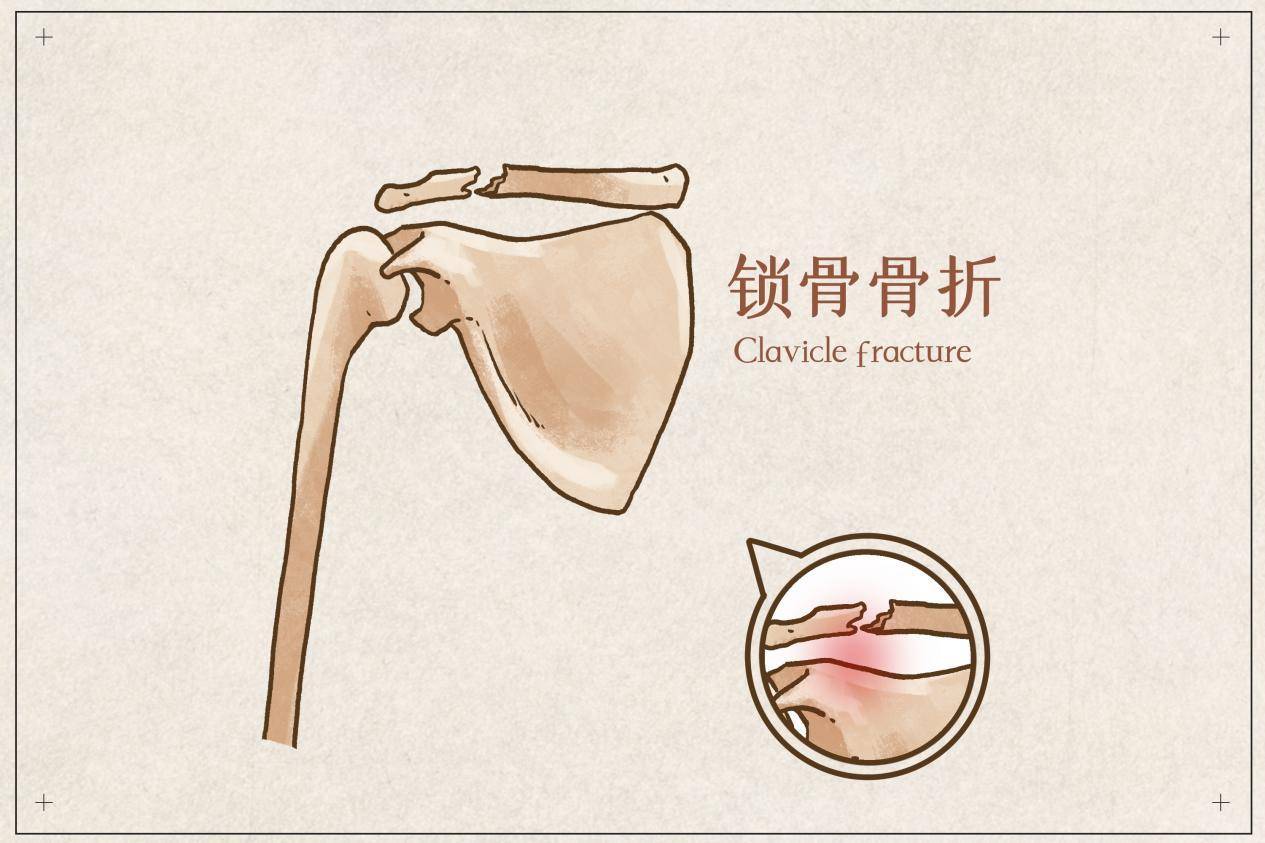

骨折后别只静养!中医“动静结合”康复全指南

作者:胡耀祖 益阳市第一中医医院 主任中医师

审核:聂 颖 湖南中医药大学第一附属医院 主任中医师

当遭遇骨折时,现代医学通过精准复位和牢固固定(如石膏、钢板)为骨骼愈合搭建了理想的“结构框架”。然而,框架建成后,如何让体内的“修复团队”更高效、优质地完成重建任务?拥有数千年积淀的中医在此可发挥重要作用。它从整体观念出发,通过内服外治,调动人体自身修复潜能,不仅能加速愈合,还可最大程度恢复功能,堪称骨折康复的“加速器”与“质量监督员”。

图1 版权图片 不授权转载

中医视角下的骨折:不仅是骨断,更是整体平衡失调

现代医学认为骨折是骨骼连续性的中断,而中医的理解更为宏观、动态。中医认为“骨为干,脉为营,筋为刚,肉为墙”,骨骼的强健离不开筋、肉、气血的濡养。

外力所致骨折,不仅伤及骨骼,亦会累及周围筋络(包括肌肉、肌腱、韧带等软组织),导致局部气血运行不畅。气滞血瘀,不通则痛,因此骨折后常见肿胀、疼痛与活动受限。

图2 版权图片 不授权转载

中医促进骨折愈合的核心思想可概括为:“内外兼治,动静结合”。

- 内治:通过口服中药,调理全身气血与脏腑功能,为骨骼修复提供充足的“原料”与动力。

- 外治:通过手法、理疗、外用药物直接作用于患处,达到消肿止痛、疏通经络之效。

- 动与静:在确保骨折端稳固固定的前提下,进行适度、渐进的功能锻炼(“动”),可促进气血流通,防止肌肉萎缩与关节僵硬;而固定本身即为“静”的体现。二者结合,方能实现最佳恢复。

中医将骨折愈合全过程分为三个阶段,并依据各阶段特点进行辨证施治,这正是其精髓所在。

辨证施治:骨折愈合三阶段的“个体化方案”

骨折后身体在不同阶段的状态持续变化。中医如一位经验丰富的“项目经理”,根据各阶段的“工程进度”与“现场情况”(即证型),动态调整“修复方案”。

第一阶段:活血化瘀期(骨折后1~2周)

1. 病理特点:损伤初期,脉络受损,血溢脉外,瘀滞局部。主要表现为剧痛、明显肿胀、肌肤发绀、瘀斑。气血壅滞是此期核心病机。

2. 治疗原则:活血化瘀、消肿止痛。此阶段不宜过早使用补益肝肾、强筋壮骨之品,以免闭门留寇,犹如淤泥未清即行加固,反碍恢复。

3. 常用方剂:

- 桃红四物汤:在养血调经之“四物汤”基础上,加桃仁、红花等强力活血化瘀药,为此期代表方。

- 复元活血汤:对跌打损伤、瘀血阻滞所致肿痛尤为适用。

4. 饮食建议:

- 宜食:清淡易消化、有助散瘀之品,如山楂、黑木耳、芹菜、荠菜、番茄、萝卜。可少量饮用三七汤或丹参茶。

- 忌食:辛辣刺激(辣椒、花椒)、燥热(羊肉、韭菜)、油腻之物,以免助热加重肿胀;同时避免乌梅、柠檬等酸涩收敛食品,以防碍瘀血消散。

图3 版权图片 不授权转载

第二阶段:和血生新期(骨折后3~4周)

1. 病理特点:肿胀瘀血渐消,疼痛减轻。但断端未坚,筋骨尚弱。此期为瘀血未尽、新骨始生的过渡阶段。

2. 治疗原则:接骨续筋和营生新。在继续活血化瘀的同时,辅以促进骨骼与软组织生长的药物。

3. 常用方剂:

- 跌打丸、七厘散等中成药:便于服用,兼具活血止痛与续筋接骨之效。

- 新伤续断汤:此期经典方,化瘀与生新并举。

4. 饮食建议:

- 宜食:营养丰富、有助骨骼修复之品,如牛奶、鸡蛋、豆制品、鱼类、虾皮(富含钙);动物肝脏、猪蹄、筋类(富含胶原蛋白);菠菜、坚果(富含维生素与微量元素)。

- 可酌加:杜仲、枸杞、骨碎补等药材煲汤,温和补益肝肾。

图4 版权图片 不授权转载

第三阶段:补益肝肾期(骨折后5周以上至康复)

1. 病理特点:骨折已临床连接,但尚未坚固,功能未完全恢复。或伴腰膝酸软、乏力、畏寒等虚象。中医认为“肾主骨,生髓”“肝主筋”,骨骼的最终强健与肝肾精气充盈密切相关。

2. 治疗原则:补益肝肾、强筋壮骨。此期为巩固疗效、促进功能全面恢复的关键。

3. 常用方剂:

- 健步虎潜丸:滋补肝肾、强筋健骨之名方,尤适于骨折后期恢复乏力者。

- 六味地黄丸、左归丸等:适用于肾阴虚;金匮肾气丸适用于肾阳虚。均需在医师指导下辨证使用。

- 独活寄生汤:对兼风寒湿痹、关节屈伸不利者效果良好。

4. 饮食建议:

- 宜食:加强滋补,如牛骨汤、猪脊骨汤、鸡汤(可配黄芪、当归、熟地、枸杞、杜仲等共炖)。核桃、黑芝麻、黑豆等黑色食物入肾,可多食用。

- 目标:通过食药并补,充养气血肝肾,使骨骼得以充分濡养,日益坚固。

图5 版权图片 不授权转载

外治理疗指南:居家康复的实用方法

除内服中药外,中医还有许多简便效佳的外治法,适合在家人辅助下进行。

1. 中药外敷

- 初期:选用金黄散、消肿止痛膏等,以蜂蜜或醋调糊外敷肿痛处,每日一换,可显著缓解肿痛。

- 中后期:改用接骨膏、舒筋活络类药膏,以促进愈合、松解粘连。

2. 中药熏洗

适用于骨折中后期拆除外固定后,是恢复关节功能的有效方法。

- 方法:取桂枝、红花、伸筋草、透骨草、海桐皮、威灵仙等活血通络、舒筋散寒之品,煎煮后先以热气熏蒸患处,待水温降至适宜再浸泡、淋洗。每次15~20分钟,每日1~2次。

- 功效:促进局部血液循环,软化僵硬组织,减轻疼痛,增加关节活动度。

3. 手法按摩

必须在骨折稳定、经医生许可后进行。早期应避开伤口,作用于骨折远、近端健康肌群。

- 方法:以掌根或拇指轻柔按揉、捏拿肌肉,方向由远端至近心端,以助静脉和淋巴回流,消除肿胀。后期可渐增力度,并给予关节轻柔的屈伸、旋转等被动活动。

- 禁忌:严禁在肿胀处暴力按压或摇晃骨折部位。

图6 版权图片 不授权转载

4. 针灸与艾灸

- 针灸:常取损伤局部及循经穴位,如足三里、阳陵泉、悬钟等,可通经活络、调和气血、镇静止痛,对各期疼痛缓解和功能恢复有良好效果。

- 艾灸:尤适于中后期体质虚寒、患处发凉、愈合迟缓者。以艾条熏灸肾俞、足三里、骨折局部等穴位,可温经散寒、活血通络、振奋阳气,显著促进愈合。

5. 功能锻炼

此为“动静结合”中“动”的体现,是中医康复的核心。通过锻炼能够“运则谷气得消,血脉流通,病不得生”,为预防并发症、实现良好预后所必需。

- 早期:进行患处肌肉的等长收缩(即肌肉用力而关节不动),如股四头肌收缩练习,并活动健康肢体。

- 中期:在医生指导下,逐步开始骨折邻近关节的屈伸活动。

- 后期:逐渐增加活动量及负荷,从行走到慢跑,最终全面恢复功能。

结语

骨折康复是一场需要耐心与智慧的“持久战”。中医“辨证施治”理念如同一幅精准的导航图,引导我们在不同阶段选择最适宜的方药与理疗。丰富的外治手段,则是我们手中的得力工具。若您正处于骨折康复过程中,不妨咨询专业中医师,在现代医学提供的坚实保障基础上,让古老的中医智慧为您护航,助您早日实现“骨肉相连”,行动如常。

图文简介