髋关节“弹响”警报:你的髋关节在悄悄“抗议”吗?

作者:金秋宏 陆军军医大学第一附属医院江北院区

张 玲 陆军军医大学第一附属医院江北院区

审核:益小平 陆军军医大学第一附属医院江北院区 副主任医师

在日常活动中,不少人会发现自己的髋关节在走路、抬腿或深蹲时发出“咔嗒”声,有时还伴随轻微不适。这种看似不起眼的“弹响”,可能是身体发出的健康信号——弹响髋。作为一种常见的运动系统问题,弹响髋虽不致命,却可能逐渐影响关节功能和生活质量。今天,我们就来揭开弹响髋的神秘面纱,教你早发现、早应对!

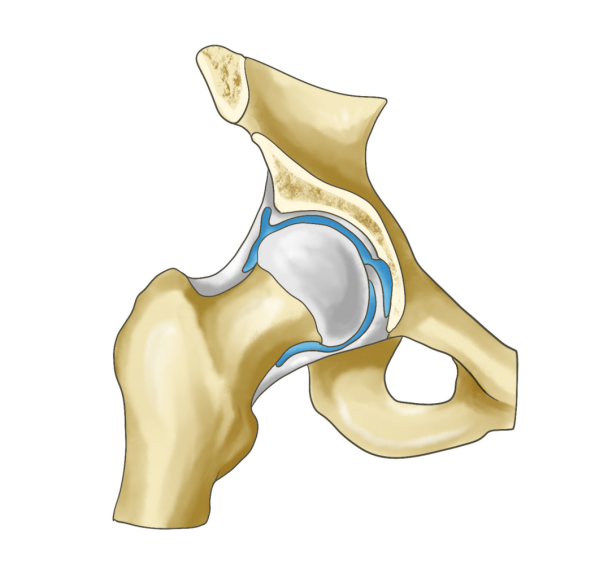

图1 版权图片 不授权转载

一、哪些动作容易“诱发”弹响髋?

弹响髋主要是由于髋关节周围组织(如肌腱、滑膜等)在活动时发生摩擦或移位引起的。正常情况下,髋关节周围的肌腱(如髂胫束、髂腰肌)会沿着骨面平滑滑动,滑膜囊分泌滑液起到润滑作用。但当肌腱因反复牵拉变得紧张或肥厚,或滑膜发生炎症,便可能打破这种平衡——肌腱在骨性突起(如股骨大转子)表面滑动时发生瞬时弹跳或摩擦,从而产生弹响及不适感。以下动作容易诱发该现象:

1. 高风险动作要警惕

- 日常动作:久坐后突然起身、穿裤子时单腿站立屈髋、上下楼梯时髋部发力,可能伴随弹响及卡顿感。

- 运动场景:跑步时髋部过度摆动、瑜伽“鸽子式”等深度拉伸、舞蹈中的大幅踢腿和转体,因肌腱异常滑动更易出现弹响。

- 特殊姿势:长期盘腿坐后突然伸直髋关节,或跷二郎腿时外旋髋部,弹响可能更加明显。

2. 不同人群的风险差异

- 运动爱好者:长期从事髋部重复屈伸、旋转类运动(如跑步、舞蹈、武术)者,因肌腱使用过度,弹响发生风险较高。有研究显示,专业舞蹈演员中约38%存在弹响髋症状,显著高于普通人群。

- 办公族:久坐导致髋周肌肉紧张、肌腱弹性下降,更易发生滑动异常。调查显示,每日坐姿超过6小时者弹响髋发生率达23%,约为活动较多者的1.8倍。

- 女性群体:因骨盆相对较宽、髋关节活动度较大,发生弹响的概率略高于男性。临床统计显示,女性患者约占全部弹响髋病例的62%,以20~40岁年龄段最为常见。

图2 版权图片 不授权转载

3. 日常预防建议

- 保持正确姿势:避免长期盘腿坐、跷二郎腿,定时起身活动髋关节。

- 强化髋周肌群:通过侧平板支撑、臀桥等训练增强臀肌和髋部稳定性。

- 运动前充分热身:进行动态拉伸(如髋关节环绕、弓步走),提高组织顺应性。

- 控制运动强度:避免突然增加负荷或频繁进行极度屈伸髋部的动作。

二、弹响髋如何自我识别?

弹响髋不一定都需要治疗,但出现以下表现时,建议就医评估:

- 弹响伴疼痛:髋部外侧或前方出现刺痛、酸胀,重复动作时加重;

- 弹响频率增高:从偶尔发生发展为几乎每次活动都响,甚至姿势调整时也可诱发;

- 关节活动受限:如髋部屈曲、旋转范围减小,深蹲困难或感觉被“卡住”;

- 肌力减弱:臀部或大腿外侧酸痛无力,行走时下肢支撑感下降。

若仅有弹响,无疼痛及功能影响,多属生理性弹响,不必过度干预。但如出现疼痛、频发弹响或活动障碍,应及时就诊。有研究指出,早期干预(如康复训练、物理治疗)可使90%的患者症状改善,而延误处理者约35%可能发展为慢性疼痛。

髋关节的“弹响”或许是身体发出的提醒,忽视它可能带来进一步困扰。无论是运动人群还是久坐群体,都应当重视髋部信号——做到早发现、早调整、早干预,才能保持髋关节灵活稳定,支撑我们自如行动!

参考文献:

[1] 刘爱鹏, 贾鹏, 狄海威. 关节外弹响髋临床诊断与治疗新进展[J]. 武警医学, 2022, 33(5):447-450.

[2] 丁权威, 张杰, 吴泽庭, 等. 外侧型弹响髋临床诊治的研究进展[J]. 中国骨伤, 2018, 31(5): 52–53.

[3] Shrestha A, Peng W, Ge H, et al. Clinical outcomes of arthroscopic surgery for external snapping hip[J]. J Orthop Surg Res, 2017, 12(1): 8

图文简介